現在感応寺に叶堂城の残存石垣石材を一部使用して穴太積みで感応寺観音堂、鐘堂が城郭石垣風に築造されています、城郭放浪記さん城びと皆さんの投稿により是非訪ねたいと思っておりましたが、今回の鳴門大塚国際美術館鑑賞見学旅で家内と訪ねる事が出来ました。

駐車場:感応寺境内を利用し参拝。

参考資料:城郭放浪記さん城びと投稿の皆さんグーグルマップに依る。

感応寺さんと石垣上に在る観音堂に登り参拝し観察見学、北東部、東正面を境内より見学撮影、南西部に廻って南面、西面に遺構の残存石材が復元で活用されているとの情報で見学確認、するも良くは判らない、石垣を穴太積みで築造したとの石碑が在り確認、同じく松帆山感應寺由緒石碑を確認。

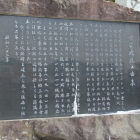

感応寺から西に約200m程の三原川・大日川北岸にグーグルマップ史跡マーク「叶堂城跡」が在り、歩いて尋ねる、「史跡叶堂城跡」の石碑と「叶堂城跡の由来」石盤碑が在ります。

読むと、城域は南北約150m、東西約200m、高さ10m、基底約2200㎡の地山、南西部に穴太積の石垣が約40mに渡り築造されてた、とあります。

この地に在った感応寺は叶堂城築城時に北の松原中に移転し、関ケ原、大坂の陣後廃城になった叶堂城跡地に願い出て元の地に戻った様です、昭和59年の河川改修で叶堂城跡は消滅、感応寺は現在の場所に遺構石材を使い石垣復元して移った。との事です。

歴史的には、この近くの志知城が文禄4年(1595年)城主の加藤嘉明が伊予松前に転封と成った後は豊臣直轄領となり、代官石川紀伊守が派遣され慶長5年(1600年)までに志知城は廃城と成り、新たに叶堂城が築かれた。叶堂城は河口港に近く志知城より水軍の基地、拠点には利便性が有ったと思われます。

石川紀伊守は関ケ原では西軍に与し敗れ、関ケ原、大坂の陣を経て淡路は阿波徳島藩主蜂須賀家の所領となり、叶堂城は廃城に至る。

この後志知城へ向かいます。

+ 続きを読む