やっと復元二の丸角櫓に登れました❣

(2021/11/12 訪問)

待ちに待ってた水戸城復元二の丸角櫓に登る事が出来ました、昨年9月には竣工してたのですが公開の為の見学通路の開設整備を今年の春、水戸梅祭りの頃と伺って居たのですが工事整備の関係と武漢コロナ感染拡大5波の影響で入館公開が延び延び中止となり蔓延防止規制、緊急事態の解除がなされ11月1日より公開が開始されたようです。

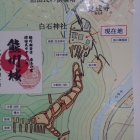

家内と宇都宮に居る孫の運動会を訪ねる途中に東名、圏央道、常磐道を駆けて水戸城を訪ねました、車は三の丸大堀西に在る有料駐車場を利用。

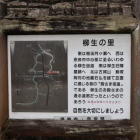

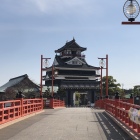

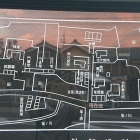

駐車場から三の丸大空堀、大土塁、黄色いもみじ銀杏を眺め、弘道館、復元二の丸大手門を潜り二の丸展示館で情報収集、資料ゲットし趣のある白土塀の在る水戸学の道を通り新しく出来た附属小学校、水戸三高の間に出来た模擬竹矢来で両サイド囲まれた砂利道見学通路を通ると新しく復元された白土塀と奥角に待ちに待った復元二の丸角櫓が目に入って来ます、人出もそこそこの入り、裏側から見る角櫓には格子窓等の構えは無く白漆喰の塗り壁面を眺めるだけ、二階部分は両サイドの多聞櫓上にこじんまりと収まってる。

角櫓に登りますと木の香り新たに木目の削りも綺麗で初々しい角櫓、二階へは登れません禁止されてます、格子窓から外を眺めますが近くのビル建物など視界は今一、角櫓、大手門復元の工程、使用部材の展示等がなされて居ました。

感想ですが二の丸角櫓を表側より景観良く俯瞰する所が欲しいないぁ~、見学遊歩道は大手門から白土塀下に通し土塁と白土塀を眺めるコースにして欲しかったとの思いを深く致しました。・・まあここまで頑張った茨城県、水戸市には感謝ですしありがたいことです、まあ贅沢な感想でした。

昨年10月に撮った二の丸角櫓の外側写真も1枚掲載いたします。

続きに綺麗だった銀杏のもみじを含めた水戸城散策写真を投稿させて頂きます。

+ 続きを読む