宇都宮から北へ約100km程東北道を飛ばして奥州の玄関口白河へ、途中の高速道周辺沿いは那須高原辺りから紅葉が増し走りながらの紅葉狩り白河まで綺麗でした、東北道は桜の時期、新録の時期、紅葉の時期と美しい景観をドライバーに提供して呉れます。

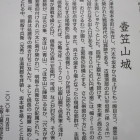

白河は丹羽長重が石垣で大改修した白河小峰城が東北本線白河駅を通る度によく身近に見える所で何回も眺めた城、三階櫓復元からも何回となく訪れて居ります、前回は平成29年11月本丸清水門前の円を描いてる高石垣の修復が東日本大震災被災崩落後完成したとの情報で訪ねました。

今回は2年前に東日本大震災崩落の石垣が8年掛かって修復成ったとの情報と本丸清水門の復元構想が持ち上がり令和6年度頃には復元成るやもと言われており近状の確認に宇都宮の孫の運動会にコロナ禍多数参列出来ない空き時間に訪ねました。

車は無料の二の丸駐車場、7,8割の入りでした結構にぎわって居ました。

今回は先ず二の丸茶屋で資料を確認ゲットし、時間も有るので清水門手前に説明ボランティアの方にお願いして本丸御殿跡、三階櫓台まで説明を受けながら質問もし合間に撮影し約1時間程貴重な時間を過ごしました。

震災から8年で石垣の修復を完成させ、本丸裏の帯曲輪は以前は植物園、バラ園に成ってましたが遊歩道を広く造り本丸裏の石垣、三階櫓を景観出来る様に整備中で来年桜の頃には公開されるようです。

8年で石垣を修復された石工職人衆は現在熊本城の石垣の修復に出向いているようです。

今回は三階櫓に久しぶりに登り見学、階段は綱を持ちながらの昇り降り結構きつい階段です、まだまだ木の削った跡も真新しく感じられます。

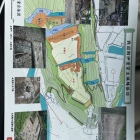

一通り本丸周辺を眺めて二の丸に在る小峰城歴史館を見学、入館料300円、史料もゲット、本丸清水門の完成時期を聞きましたが令和5,6年度頃かもはっきりはしません、立体模型も良く出来て居り、プロジェクタにより復元CG小峰城を約10分程視聴、立体的に俯瞰したりと体が浮いたような気がしたりと実に良い造りで良く理解できます、早く本丸清水門、二の丸移築太鼓櫓の復元を待ちたいものです。

東日本大震災後の修復成った素晴らしい石垣を眺め二の丸周辺でしばし白河小峰城を眺めて居ました天気良好心穏やか晩秋のひと時でした。

+ 続きを読む