昨年11月の旅行で寄った城の1つ目。

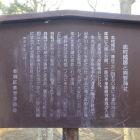

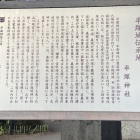

淡路島の東部、洲本川河口の南に位置する標高133mの三熊山を城郭とした洲本城。

山の南側は、淡路島経由で都と四国各地を繋ぐ南海道の通り道。

室町後期に三好氏の重臣で熊野水軍の安宅氏が築城し、信長と秀吉の四国侵略時代には仙石秀久、脇阪安治が城主となり石垣の城に改修。江戸期に徳島藩の所領となると、蜂須賀氏の重臣稲田氏により麓の城(下の城)が築かれました。

現在は下の城が資料館や裁判所に。

上の城は東の端から西の端まで曲輪が石垣で補強されており、続100名城として整備が進められている様子。

天守台に立つ模擬天守は風変わりですが、本丸を始めとする石垣は予想以上に立派なものでした。

小天守台や残念石のある場所、東の武者溜などは眺望が良く、青い大阪湾の向こうに薄っすら高層ビル群。

かつては大坂城の天守が見えたのでしょうか。

私の城巡りの114城目。

洲本はドラクエを生み出した堀井雄二氏の出身地でもあり、ゲームの世界観にも影響しているかのようでした。

+ 続きを読む