(続き)

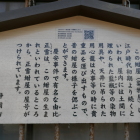

道後公園南部では発掘調査に基づく復元がなされていますが、家臣団居住区とされる西側は武家屋敷や土塀など立体復元、上級武士居住区とされる東側は庭園の池や土坑(ゴミ捨て穴)が平面表示により復元されています。内堀の東側は丘陵部の岩肌が庭園の様相を呈していて、なるほど東側を上級武士居住区としているのも頷けます。

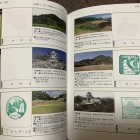

平面表示区域から大手門に向かう途中には遮蔽土塁が設けられ、大手からの視線をさえぎり上級武士居住区への侵入を阻んでいます。公園東部はグラウンドやゆうぐ広場に改変されているので、主郭部と思しき丘陵部に上りました。比高わずか31mの丘陵ながら展望台からは周囲を一望でき、松山城天守もすぐ近くに見えます。展望台のある頂部は本壇、北側下段は杉ノ壇と呼ばれていますが、江戸期の絵図によるもので往時の呼称は不明とのこと。丘陵部は公園として整備されていて城郭遺構は見られません。杉ノ壇では発掘調査で鍛治炉や礎石列、堀切が確認されていますが、いずれも埋め戻されているようです。

丘陵部を下りて道後温泉に向かう道中に、湯釜薬師と呼ばれる石造湯釜が祀られていました。宝珠の「南無阿弥陀仏」の文字は河野通有の依頼により一遍上人が刻んだものなんだとか。そして道後温泉駅前の坊ちゃんカラクリ時計を見物して、私以外の一行にとっての本題である道後温泉本館に到着。約90分もの寄り道に付き合わせてしまいましたが、それなりに楽しんでもらえた…かな??

特に城好きでもない一行に付き合わせていることもあり、観光程度にひとめぐりしただけでしたが、四国有数の観光地・道後温泉のすぐ近くに中世の土の城がこれほど見事に遺っていようとは! とはいえ、まだまだ外堀外周を一周してみたいし、猫の足跡のある皿も土塁展示室も見逃してしまったので、またの機会を楽しみにするとしましょう。

+ 続きを読む