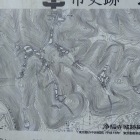

登山道を経て到着した電波塔から主郭までは500メートルの表示。連郭式の大小の郭を通りながら進みました。

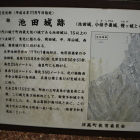

主郭(山頂部郭)虎口には鏡石が残り、内部には建物の礎石と大量の瓦。

礎石と瓦の組み合わせ、最高すぎです。ちりばめられたキラキラの宝石を見るよりも、土にまみれて散乱する瓦片を眺めている方が幸せです(多分)。

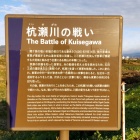

そしてここからの眺望の見事さよ!

大内氏館や築山館をしっかりと捉えることができました。

ここに限らずですが、山頂の郭まで登って遠くの景色を見ていると、籠城中に繰り広げられた眺望クイズ大会を思い出し、改めて感謝の気持ちでいっぱいになります。魅力をたくさん教えてくださりありがとうございました。

一旦主郭から下りて、井戸と石垣のある方へまわりました。井戸はポンプまわりが囲われ立ち入り禁止になっていましたが(そうでなければ見逃したかも)、水路も確認できました。

その先に現れた苔むした高石垣。もう守るべき主も攻めてくる敵もいないのに崩れてなおそこにあり続けようとする誇りが伝わってくるようです。一方、足元の地面には破城の痕跡と思しき数多の石が埋まったり転がったりしています。史料として城を守り伝えることの大切さを実感しました。

下山は山口大神宮方面ではなく、林道を木戸神社に向かうルートにしました。

途中の展望所からの眺めがとてもよかったですが、電波塔から国道に出るまで1時間くらいかかり、「山道の方が近道」という地元の方の声に納得でした。

+ 続きを読む