志賀城から転戦。佐久公民館駐車場(36.274320、138.479677)に駐車し、登城口(36.274164、138.481817)に向かいました。

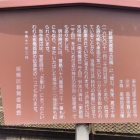

築城年代は定かではないようですが、鎌倉時代に大井氏によって築かれたと云われています。

駐車した佐久公民館駐車場に岩村田陣屋跡の標柱がありました。

城は湯川の西岸にある河岸段丘に築かれていました。北から南へ石並城・王城・黒岩城と並んで合わせて大井城または岩村田館と称されています。

現在は王城が公園として残されており、南の道路の対岸に黒岩城が見えます。

攻城時間は20分くらいでした。

本日の城巡りはここがラストで、ここから佐久平駅に戻りレンタカーを返却して、宿泊先のホテルがある上田駅に向かいます。

+ 続きを読む