厳しい意見ですが、メガな遺構の見応えはあまりない。

(2024/01/13 訪問)

【妻鹿城】

<駐車場他>駐車可能場所あり。カズサンさんの投稿を頼り<34.796999, 134.694601>砂利敷3台分の場所に駐車しました。

<交通手段>車

<見所>竈門跡・眺望

<感想>妻鹿城は国府山城・甲山城ともよばれ、現地石板碑には元弘の頃妻鹿孫三郎長宗が築城したと伝えられる。1573年に黒田職隆が新たに築城し、天正13年職隆が没するまでの居城としました。天正8年に子の孝高が羽柴秀吉に姫路城を譲ったあと黒田孝高も居城(実際は三木城攻めに従軍したり、有岡城に幽閉されたりしてほとんど住んではいないが)としています。

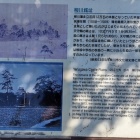

城は市川の東側に沿った甲山という独立した山に築かれています。北東から南西にかけて尾根が走っていて尾根の東側が比較的緩やかなので曲輪が伸びています。尾根の西側は市川が流れて急斜面で曲輪は少ない構造です。南にある荒神社から登山道があります。荒神社にトイレ・城跡碑があります。遺構としては門跡、門跡を少し登ると竈門跡があります。登山道に竈門跡の矢印板が道の左手方向にありますが、逆に右手方向に入って下さい。こちらの方が明瞭な石積みの竈門跡が3基程確認できます。矢印板左手の竈門跡は石が無くなっています。竈門跡から一旦登り上がった段があります。左右に長い馬場跡のような帯曲輪です。左方向に進んで、経塚跡からは市川と西方向の眺望が良いです。山の尾根に取り付いて北東方向に進みます。薄くなった堀切があり、すぐに平坦な感じになります。右手に曲輪跡が続いて主郭に至ります。主郭からも西方向と北西方向の眺望が望め姫路城が見えます。主郭から北東方向に進み庭園跡、巨石のある磐座、尾根曲輪の北東端の北曲輪が広いです。北曲輪からの方が姫路城が近く見えます。表面観察では堀切が1条、横堀・竪堀も見受けられず、強い防御性はあまり感じられませんでした。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む