🏯 大給城(おぎゅうじょう)探訪記!絶景と巨石に心躍る🔥

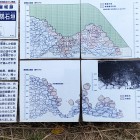

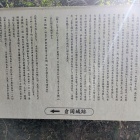

豊田市の大給城へ、いざ出陣!

駐車場から続くのは、息をのむような急坂。この季節、落ち葉の絨毯に足を取られそうになりながら、一歩一歩、慎重に歴史を登っていきます。

🐻 噂の「KUMAさん」遭遇?(笑)

最近巷で噂の「KUMAさん」🐻の気配は残念ながらなし!ちょっとヒヤヒヤ、でもちょっぴり期待しちゃうドキドキ感を胸に、山道を突き進みました。

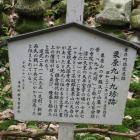

✨ 圧倒的な遺構の数々

巨石!

石垣!

壮大な堀切!

武者たちが駆け抜けたであろう、ロマン溢れる遺構の数々に心奪われます。まさに**「山城の醍醐味」**!感動の連続でした!

🏙️ 物見からの「天空の絶景」!

そして、たどり着いた物見台の巨石!ここからの眺めは、まさにご褒美でした!

遠くには、名古屋駅のビル群がミニチュアのように輝いて見え、まるでタイムスリップしたかのような気分に。

快晴の空の下、最高の景色を独り占め!✨

大給城、歴史好きにはたまらない**「穴場」**です!最高の城攻め日和に感謝!また近いうちに登りたいな!

#大給城 #山城 #城攻め #豊田市 #巨石 #絶景スポット #歴史ロマン #名古屋まで見えた

+ 続きを読む