沖縄城廻 第一日その2

なんといっても石垣の中にあるアーチ門が見所ですかね。重厚化なる石垣と、石垣隅部も本土の慶長期の城なら算木積で直角なのが多いが、ここは隅部も丸まっていて、全体的に流線形、丸味を帯びた石垣群でした。それは魔除けの一種と聞くが、沖縄の城の一番の特徴と思える

なお、最寄りのバス停に行くバスはいい時間がなかったので、30分前後歩くことになったが、真夏のような好天の中ではきつかった。もし同様にいかれる際は、熱中症対策をお忘れなく。

今回は目的を城めぐりだけに絞ったので、沖縄に来て初めてレンタカーを借りない旅行でした

本日の行程は以下の通り

※前日那覇市内泊

※座喜味城と共に登城

8:53おもろまち一丁目(やんばる急行バス)、10:58今帰仁城跡

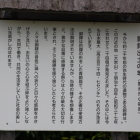

(徒歩1分)今帰仁城跡(今帰仁村グスク交流センター9:00-17:30無休)

13:01今帰仁城跡(やんばる急行バス)、14:04,14:23道の駅許田(路線バス)、15:16親志入口

(徒歩32分)座喜味城跡(ユンタンザミュージアム9:00-17:30 水休)

(徒歩30分)17:41喜名(空港リムジンバス)、19:00泊高橋

+ 続きを読む