(参考URL)https://youtu.be/ewqbeIGDGFo?si=b7c1nffc8QTBcl9G

https://youtu.be/WyP61-3hQwQ?si=qz01HIRwx1NZKjmQ

https://youtu.be/tDEIZTpsbwA?si=YihxDL4VifYjuBLW

https://youtu.be/cleWwWerKe0?si=BzHOMnWmAXA92i6w

八王子城御主殿から続く階段を降りると川のある場所に出ます。そこの水は滝のように激しく流れており、そこの片隅に(八王子城の戦いにて)亡くなった人々を弔う場所(1枚目)があります🪦

天正18年(1590年)天下統一最後の戦…前田利家、上杉景勝、真田昌幸らの部隊15000が八王子城に侵攻。対して北条側は領民を含めて3000…大軍相手に城の各防御機能を生かして善戦。豊臣側に大きな損害を出させるも、別動隊による奇襲により北条側は総崩れ…

城は半日で陥落し、氏照正室はじめ城内の婦女子は自刃もしくは御主殿の滝に身を投げた🏳️💀 北条側の武将や婦女子が滝の上流で自刃し次々と身を投げて、滝は三日三晩赤く染まったという言い伝え

1枚目にここで亡くなった方々の供養塔、ならびに御主殿の滝の説明書が見えると思います。この左手に滝…というか流れの激しい川があります。「敵の手にかかるくらいなら…」「敵の慰み物になってまで生き長らえたくない」という考えのもと…ここに飛び込んだ

八王子城自体が実は心霊スポットとして有名と言えばそうなのですが、その中でもヤバいのがここ…御主殿の滝および本丸だそうです

滝では北条側の人々が次々と飛び込んで自害…本丸ではおそらく北条の僅かな守備隊と豊臣側の大軍が交戦し修羅場と化したのでしょう💀 その関係で…出るそうです…霊が👻

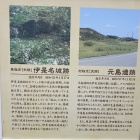

城の入口を入って通路を進み、途中に(2枚目の)橋がかかってます🌉 これは北条氏統治時のものではなく、近年になって造られた(もしくは復元した)ものだそうです。そしてこの下あたりに御主殿の滝および供養等がある

私がここを訪れたのは16時頃…少々暑く、滝の近くでは観察用具を置きながらバードウォッチングをしてるオジサンもいるくらい…のんびりしてました。ここが心霊スポットなんて微塵も感じさせないくらい…あの時代に自刃して果てた人々は数百年後がこんな光景になっているなんて思いもしなかったでしょうね😅

私は霊感が無いようで、(時間的に本丸まで行くのが無理で手短に見学できる御主殿跡を選んだわけですが)御主殿を歩いた限りは霊の気配および寒気は全く感じませんでした。帰りのバスが18時までしかないので、その一本前の17時に乗って帰路に着いたわけですが…もし夜もここにいたら…また異なる姿がそこに現れていた…のだろうか👻😅

あと参考URLでこの城の心霊スポットとしての一面を紹介した動画を幾つかあげさせてもらってますが、私は霊夢と魔理沙の動画好きなため、それが多めになってるのは否めません…

霊夢と魔理沙のでは、「その昔、豊臣秀吉の大軍によりこの城が攻め落とされ多くの人間が死んで霊となり、彼らの啜り泣く声が聞こえてくる…ヤバいヤバい」と概要的にヤバいとだけしか紹介してない…のに対し、一番最後の動画では実際に夜に現地を訪れた若者が、何かいるという気配…雰囲気の重さ…微かな女の声…を感じて多かれ少なかれ恐怖する…リアリティが感じられます(でも私から見ると過剰演出して盛ってる部分あるような気もしますけど😅)

蛇足ですが…供養塔から川底までは3-4mはありそうでしたが、緩やかな土手となっており、川底も浅いと言えばそんな感じでした…なので…「滝に飛び込んで自害」という言い伝えを聞いて…

「ここに飛び込んで…そのまますぐに死ねたのかな?」と正直思ってしまいました…喉を掻っ切ったりして瀕死の状態で飛び込むならまだしも…ただ飛び込んですぐにあの世行き…には見えなかったから。それとも…当時はもっと川の水量が多かった?🏞️

余談ですが…少し前にダークギャザリングという深夜アニメが放送されており、その中にもここがH城という名前で登場してます。興味のある方はU-NEXTやDMM TVなどの有料動画サイトで探してみましょう

+ 続きを読む