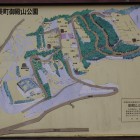

今回の最大の目的は、櫓シリーズの城カードゲットだったのですが、16:30の受付にギリギリ間に合って本丸内に入ることができました。平成40年まで有効の城主手形を持っているので入場無料です。二様の石垣や連続する枡形を俯瞰するというのはなんとも新鮮な体験でした。熊本の標本木の開花が5輪に達しておらず開花宣言は出ていませんでしたが、城内の桜はかなり咲いていました。2021年4月26日に天守内部の公開が予定されていますが、新型コロナウイルス感染者数のリバウンドの兆しもあり、予定通り公開の運びとなるのでしょうか。

+ 続きを読む