昨日の城びと新着記事で「戦国の城」香川元太郎著、「日本の城」からの第2弾8月発売との情報が有りましたので早速Amazonを開くと8月26日発売と有り受け付けて呉れましたので注文し本日午後に到着。

香川元太郎さんの「日本の城」から3年経ってますのでそろそろ次が出ないのかなと思ってた矢先でした。

浜松市静岡県も蔓延防止指定都市から緊急事態宣言県と9月12日まで不要不急(城廻りもか?)の外出等の自粛で市の境、県の境の越境も控える様にと、帰省も自粛、県内の人は県外に出ない、県外の人は静岡県に入境自粛と厳しい事で、7月末までにはコロナワクチン接種2回完了し孫が来ても大丈夫な様に準備してたのですが不可に孫たちの都市も蔓延防止規制から緊急事態宣言と成り今夏は孫に逢えず。

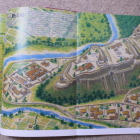

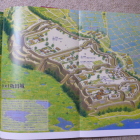

こんな状態ですので自宅謹慎、香川元太郎画伯の第2弾「戦国の城」で山城など俯瞰図を眺めて城廻りを楽しみたいと思います。

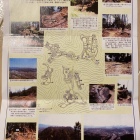

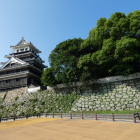

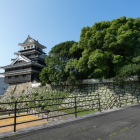

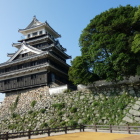

写真は「戦国の城」の表表紙、「戦国の城」の目次、行って見たい【出羽・舘山城】想像俯瞰図、行って見たい【上総・坂田城】想像俯瞰図を投稿します。

+ 続きを読む