平成24年10月山城サミット魚津大会の後旧友案内で俱利伽羅峠古戦場を終えてゴルフ好きの旧友のホームコースでもある金沢東GG傍の松根城を案内していただく。

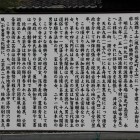

松根城は学研の歴史群像特別編「戦国の城」に掲載されて居り、初めて認識し訪ねたいと思っていた城跡です、車は土、芝のままでしたが城内に駐める事が出来ます。

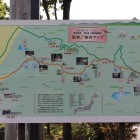

木片チップを敷き詰められた遊歩道で歩き易いのですが熊笹など藪に覆われてる所が多かったのかポイントの所を見逃し撮って無く知識の無さを悔いてます、松根城の想像俯瞰図を良く眺めて居たのですが現地に行くとうろ覚えの状態で役に立たず、チャンスが有れば再挑戦したい城です。

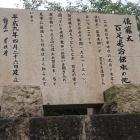

歴史的には本能寺の変後越中を治めていた佐々成政ですが、秀吉の世に成って小牧長久手の戦では織田信雄、家康連合軍に味方し秀吉側の前田利家との敵対関係、加賀と越中の間に国境防御の城が夫々築かれ松根城は佐々成政側の城、尾張伊勢の小牧長久手戦が決着した秀吉の戦力が加賀越中の攻防を収束、成政が秀吉に屈服する、以後成政は肥後を任され国一揆で責任を取り腹を切らされる。

学研の歴史群像特別編「戦国の城」掲載の城で比高の高い城を除いて登城し大変参考に成った城本の一つです。

この後は近くの道の駅で昼食、級友とは別れ鳥越城、小松城へ向かいました。

+ 続きを読む