迷いに迷い、なかなかたどり着けなかった「戸張城」。

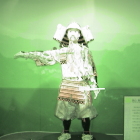

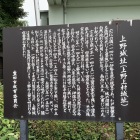

相馬氏初代当主、相馬 師常さんの三男 戸張 行常さんの居城のようです。

前回、「布施城」の投稿で相馬氏と千葉氏が一族だった事が分かりました。

一方、平将門さんの子孫も相馬を称していると投稿しましたが、養子やら結婚やら複雑に結びつき千葉氏も、絡まってました。

『人間みな兄弟』、、、古っ!(笑)

相馬子孫問題、勝手に落着します。

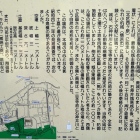

「戸張城」の所在地も複雑で、文京区立 柏学園の敷地内です。

千葉県なのに、東京の区立学校??

調べてみると、校外学習等で使われていたようです。

現在は閉鎖してます。

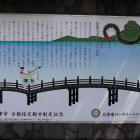

柏市から千葉市方面の国道16号を車で走ると左手に、うっそうとした小山が見え、大津川まで行ってしまったら行き過ぎです。

この、小山が「戸張城」のようです。

小山方面に左折する道がトンネルを出てすぐなので、曲がりづらく、行ったり来たりを繰り返しました。

もう、大津川に下りの畑道から攻城です。

車を路駐して、学園に通じる坂道を歩き正門(?)に到着しました。

頑丈に鍵がかかっていて入れません。

いやいや、鍵が かかってなくても、建物が見えるので入れません、、、怖くて。

写真は全てフェンス越しです。

「戸張城址公園」にならないかなぁ。

手を加えなくても、お城好きには、大好物なそのままの遺構が見えましたから。

+ 続きを読む