遺構度 ★★★★☆ 復元度 ★★☆☆☆

施設充実度 ★★★★★ お勧め度 ★★★★★

日本三大山城でもあり、女城主の里としても知られる岩村城に行ってきました!

標高がある山城なのにも関わらず、石垣をふんだんに使用しており、本丸はもちろん、門の石垣や櫓台が途中にも多く見られました。

苗木城、美濃金山城とともに訪れることをおすすめします。

【歴史】

鎌倉幕府時代に遠山氏によって築かれ、戦国時代まで統治し続けた。戦国時代になると織田、徳川、武田によって争奪戦が繰り広げられた。

遠山氏の養子として織田信長は5男の勝長を送り、その叔母であるおつやの方がおんな城主として采配を振るった。その後武田信玄の猛攻により、おつやの方が武田の家臣と結婚するという条件で降伏するも、信長は長篠の戦いで弱った武田軍から岩村城を奪還した。

以後、城主はコロコロと変わったものの、明治時代に廃城令が出されるまで存続した。

【遺構】

やはり一番の見所は本丸の六段壁などの石垣です。六段壁は石垣を補強するために作った石垣が積まれたものだそうで補強のためにここまでの石垣を作ってしまうのだからすごいなと思いました。一段だけでも圧巻ですが、六段もあると言葉が出ないです笑六段壁以外の場所にも石垣が用いられている他、空堀や土塁なども見ることが出来ます。

また藩主邸跡には正門、太鼓櫓などが復元されています。

城下町も残っており、江戸の町並みを楽しむことが出来ます。NHK朝ドラ「半分、青い。」のロケ地にもなっています。

【施設】

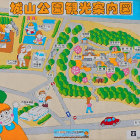

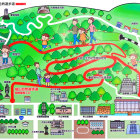

岩村城の登山道の入り口に岩村歴史資料館、民俗資料館があり、岩村城や岩村の町について知ることが出来ます。岩村城の絵図なども見ることが出来、勉強になりました。

2022.3.20現在 登山道の途中で石垣崩落の影響?により、足場の悪い不安定な階段を登る場所があるため、小さい子供連れの方や足が不自由な方は厳しいかもしれないです。

【インフォメーション】

●24時間営業(山城のみ)

100名城スタンプ:岩村歴史資料館受付窓口

[開館時間]

(4月~11月)9:00~17:00

(12月~3月)9:30~16:00

[入場料]

(民俗資料館と共通)

一般:300円

シルバー(65歳以上):200円

高校生以下:無料

[休館日]

月曜日(祭日と重なった場合は翌日)

年末年始

御城印販売場所:まち並みふれあいの舘(岩村城下町内)

[開館時間]

9:00~16:00

駐車場:あり

所要時間:1時間30分

トイレ:あり

+ 続きを読む