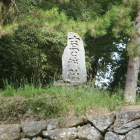

主郭と二郭の間には堀切があり竪堀となって下に続いています。城が造られたのは南北朝に期限が有りますが、戦国時代に改修が施されています。土塁などはあまり残っていませんが横堀や竪堀が念入りに付け加えられています。

主郭の北側に降りて行くと腰郭が有り、北側に畝状の竪堀が複数配されています。さらに尾根を北に下って行くと広めの郭が有り周囲には堀切や竪堀が多数ありました。後は来た道を戻って行きましたが山肌を歩いていると急な斜面に大きな竪堀が彫られています。

竪堀の底はさらに角度が付いているようで、これは危ないなと思って迂回しました。竪堀の掘り方一つで堀底の角度を増すことができます。えげつないけど戦場の知恵ですな。

+ 続きを読む