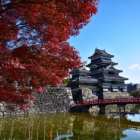

鈴尾城は別名福原城と言われて、毛利元就の生誕の城と言われている、広島県北部未踏、登城探訪の3日目で10城目に成ります。

駐車場:登城口の墓場前に数台の駐車可能(34°38'10"N 132°40'01"E)、トイレ無

参考資料:城郭放浪記さん、古城盛衰記さん、グーグルマップに依る。

前泊の三次よりR54を走り、五龍城を探訪し、安芸高田市歴史民俗博物館前を通り前日登城した隣の鈴尾城(福原城)へ前日下見をしていましたのでスムーズに駐車場へ到着。

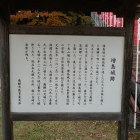

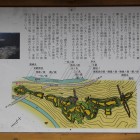

登城口に毛利元就誕生伝説の地との石碑と案内板が設置されている、害獣除けのフェンス扉開閉して入城、緩やかな登城路を登って行くと広い福原氏居館跡、案内板に、自然石を使った毛利元就誕生の碑、南奥から折れ折れの道を登って行く、合名石碑も有り登りに目安が付き登りやすい、主郭から北東に伸びた尾根の先端に小さな曲輪が切岸で突出目立つ、北の降りると井戸跡、先端曲輪から主郭に向かって4~5段の曲輪、主郭の丸太登城路一部崩落していた登り危険を感じる、降りも危険、主郭は傾斜地で三段に成り最上段に城名碑「福原城址」と案内板、俯瞰図は剝げて識別困難、最上段主郭の南下に曲輪が一つある。

主郭直前は登城路荒れているが概ね登りやすい城です。

案内板を写真掲載しましたので、詳細は写真をお読みください。

+ 続きを読む