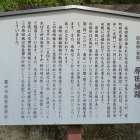

淡河城は淡河(北条)時治の城とされています。築かれたのは14世紀の初めごろと推測されますが、時治は南北朝の争いに巻き込まれ越前にて平泉寺の宗徒に襲われ家族ともども自害して果てています。

淡河城は淡河氏の城として継承され、戦国時代には別所氏に属し、天正7年(1579)に羽柴秀吉の攻撃で落城し、有馬則頼が城主になったそうです。

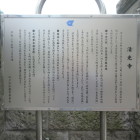

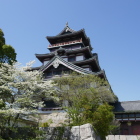

城址は道の駅「淡河」の隣にあり遊歩道が続いていますが、私はショートカットで城址西側からアクセスしています。主郭の西側には土塁が残り、南の高土塁の上には稲荷神社がまつられ、土塁上の郭の形態をしています。本丸南東には模擬櫓が建てられ、淡河城のシンボル的な存在になっています。

+ 続きを読む