youさんお見事! 俺も年食って山城行けなくなったら短歌でもやりたいなあ。

朝田さん 秋田攻めに出発ですか? 私も熊がウロウロしているところをスイスイ泳いでいますが、最近運を使っちゃったんで気を付けないと。東北の熊はそれ以外の地域より狂暴な気がするので、怪我だけはしないで欲しいです。

白河の関の投稿です。以前チェブさんの投稿の中にも記載がありました。チェブさん見てますか~?

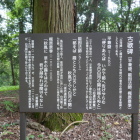

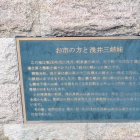

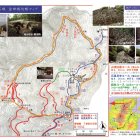

古くからみちのくの関門としてその名が知られ、現在の関跡は白河藩主・松平定信公によって定義づけられています。階段を登って行った白河神社の南に見事な空堀や土塁が残っています。残念なことに「城びと」の城ではありません。そういえば最近話題の「玉城」も入っていませんね。ヤ・・・

コホン、まあ「関跡」ですからね。奥の細道の関係で、白河神社の社務所には俳句の投書箱があります。私も一句・・

古関の 遺構としばし 語らしむ

‥季語が無い。これって川柳じゃん! まあいいか「お城かるた」も川柳みたいなもんだし。??

+ 続きを読む