城びと未登録城です。

以前から行ってみたいと思っていましたが情報が少なく躊躇していました。

城友さんから最近整備が進んでいるとの情報を頂き、登城を決めました。

内場一族の碑のあるところから少し登ったところに登城口があります。

登城口からはひたすら西に進みます。

登城路以外は私有地なので立入禁止となっていました。

ピンクリボンも付いているので迷うことも無いと思います。

ひたすら尾根道を進みます。

途中堀切の跡もありますが薄い、埋まっています。

主郭には三角点があり、東側の腰郭に降りると内場ダムの水面がキラキラ。

讃岐山地の山波も綺麗です。

北側に尾根が伸びているので進んでみました。

やや道が分かりにくいですがこれまでの経験値と縄張図で細尾根に。

人ひとりしか通れない細尾根部分もあります。

少し小高くなった曲輪の先は二股に分かれて尾根が続いています

まずは北西側へ。

尾根上に幾つかの曲輪が置いてあります。

引き返し北東側へ、北西の尾根より長く続いています。

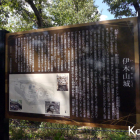

平安時代から室町時代にかけて藤澤氏や川田氏が居城としたそうですが詳細は不明。

戦国時代に長宗我部氏の攻撃により落城したと言われています。

堀切などの遺構は薄くなっていますが広いエリアに尾根が展開、歩くのが気持ちいい城でした。

【見どころ】

・尾根道

・ところどころにある薄い堀切

・内場ダムを見下ろす眺望

+ 続きを読む