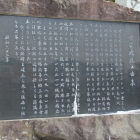

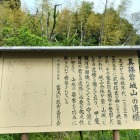

豊臣秀吉が築いた大坂城は慶長20年(1615)に大坂夏の陣で落城後、元和・寛永年間(1620~1629)に徳川幕府が豊臣大坂城を盛り土で埋めてしまい、その上に徳川大坂城が再築されました。

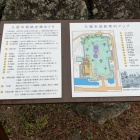

昭和59年(1984)の発掘調査で発見された石垣は、豊臣大坂城 本丸の「詰ノ丸」の石垣であることが分かり、今年4月1日にオープンした豊臣石垣館で見学できるようになりました。

地下1階に降りると、見事な石垣を目の前にして感動的でした。地中に埋まっていた貴重な豊臣期の石垣は、今見られる徳川期の打込接・切込接とは違う荒々しい野面積で、歴史ロマンを感じました。

解説パネルや解説映像で、大坂夏の陣で焼かれた時に熱で剥離や赤く変色した戦火の痕跡、石垣角部の豊臣期の原初的な算木積、古墳の石棺の未完品や古代寺院の礎石の転用石などが分かりました。

地上1階に上がると、石垣を見下せ、盛り土で埋められた高さが分かり、裏込め石、五輪塔・石塔も見ることができました。

+ 続きを読む