浜松城の日本庭園はメンテナンス中で大滝、中池、大池の水が抜かれて、水の無い池を偶然にも見る事が出来ました。

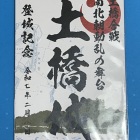

今回の散策探訪は丁度2ヶ月振り、確定申告書を所轄の税務署に提出した帰りに寄りました、冬枯れの浜松城、日本庭園の梅の咲き具合は如何かなと期待を寄せながらの入園、おや⁉池の水が抜かれてる、池底の清掃もしたらしい、メンテナンスの案内告知板が有り作業中の様子、期待の梅は紅梅が1本満開、白梅は蕾状態、東門から入って池を廻り擬宝珠橋を渡り南門から出ましたが、南門のハート石の確認、日本庭園案内板の確認して終了。

埋門辺りからの樹木伐採電動のこぎりの音が響きわたって庭師、専門業者の車が数台駐車居ている、天守閣、天守曲輪へ向かいます。

+ 続きを読む