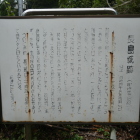

紀伊長島駅から徒歩20分くらいで、長楽寺入口(34.200545、136.334872)に着きました。山門の脇に長島城跡説明板がありました。

長島城攻城後、樹齢1000年のクスノキを見る為、長島神社入口(34.199525、136.332022)に向かいました。

1384年(至徳元年・元中元年)北畠顕能・顕泰によって築かれたと云われています。

赤羽谷に隠れ住んでいた鎌倉北条氏の遺臣奥村進之丞らが近隣を荒していたので、北畠氏が長島城を築城し、家臣加藤甚左衛門を城主として派遣したそうです。

1395年(応永2年)奥村氏は尾鷲・長島にむかって挙兵したので、加藤甚左衛門は尾鷲でこれを迎え撃ったが内通者がいて敗れ、甚左衛門は自刃して果てました。

1575年(天正3年)織田信雄に仕えていた加藤甚五郎が城主となって長島城に戻りました。

翌1576年(天正4年)北紀伊に及んでいた新宮の堀内氏善の勢力を駆逐しようと、信雄は加藤甚五郎・奥村氏に命じ、一時は三木城を攻め落としたが奥村氏が堀内氏に寝返った為に敗れ甚五郎は長島城に戻りました。

奥村氏は長島城の風上より火を放ちそれが城に及んで甚五郎は城腰山麓で自刃し落城しました。

いくつかある登城口の内、自分は長楽寺から途上しました。凋落寺から主郭まで20分ちょっとかかりました。

主郭には説明板と城址碑があり、西側の一段高いところに携帯の通信施設などがあります。

主郭北から西へ連続する竪堀、西の尾根を断ち切る堀切などが確認できます。

攻城時間は45分くらいでした。本日の城巡りは、ここがラストです。

本日の宿泊先に戻る為、紀伊田辺駅から電車で新宮駅に向かいました。

歩行歩数=35062歩、歩行距離=24.5Kmです。

+ 続きを読む