年末年始から強い寒波が訪れ、宮城県北も大雪の毎日。久しぶりに穏やかな天気となり、仕事で石巻市を訪問したことを幸に今年初の城址探訪ができた。

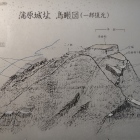

石巻城は文治の奥州合戦の後にこの地を領した葛西氏の城と推定されているが詳細は不明という。延宝年中に仙台藩が幕府に提出した「仙臺領古城書上」では牡鹿郡石巻邑の項に「石巻城 東西九十間南北四十間 城主葛西三郎・陸奥守清重・左京大夫晴近居住没落ス。・・・・」との記載がある。

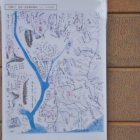

昭和58年の発掘調査で中世城館跡であることがわかり、平成9~10年の調査では城址に鎮座する鹿島御子神社の拝殿北側に空堀跡が発見されたという。

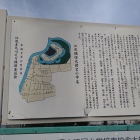

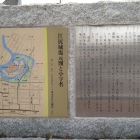

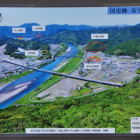

城は標高60mの山城。日和山公園最上部の神社拝殿が建つ場所が主郭であったろうか。またその下段、東西に続く平場は切岸を伴った曲輪群に見えるし、公園の周遊路附近には虎口とおぼしき箇所もある。廃城は天正18年(1590)、奥羽仕置きによる葛西氏滅亡時という。その後長い年月を経ており公園化・宅地化により往時の縄張は判らないものの、戦国大名の居城にふさわしい規模を持った城郭であったことは間違いない。

JR石巻駅から徒歩22分(1.5km)

車で訪問の際は「日和山公園駐車場」に駐車可能。

+ 続きを読む