この日のメイン、金谷城です。

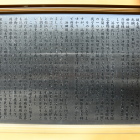

海城サミット2003開催により主郭部分が初公開ということで事前に申し込んでいました。

浜金谷駅から徒歩で20分。

鋸山へのロープウェイ乗り場をさらに進んで坂道を登ります。

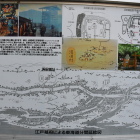

TJKリゾートさんの敷地が城跡で施設が建っているのが二の丸です。

参加者は40人くらい。

まずは解説を聴講、その後見学となりました。

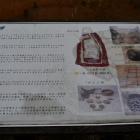

ホテルロビーにはかわらけなどの出土品が展示、ここが住居でもあった証だそうです。

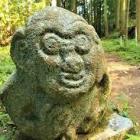

四柱門跡を見学したあといよいよ主郭へ。

南北の削平地の両側に物見のように曲輪が配置されています。

南側は外洋を見張り、北側は金谷港を見張っていたとのこと。

南側の郭は陸軍が砲台を設置していてその跡も残っています。

郭の先には房総名物の岩盤堀切。

降りてみたいけど迷惑かけられないので上から覗くのみ。

北側の郭には土塁も残っています。

この下にも堀切が切られていました。

元々は上総武田氏の築城ですがその後里見氏のものとなりました。

ほぼその当時のままの姿だそうです。

貴重な経験になりました。

で、朝田さん、ぴーかるさん、お祝いメッセージありがとうございます。

そしてにのまるさん、神奈川コンプリートおめでとうございます。

クイズは苦手ですがこれ、見たはず。

るの門でしたっけ?自信ありません。

写真探しましたがなかったです。

そう言えば最近綺麗な石垣見てないような・・・。

+ 続きを読む