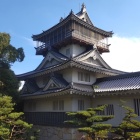

先に松本屋敷を探訪して、吉川元春館へ7年振り2度目の登城、広島県北部未踏の城探訪の未踏では有りませんが4城目。

駐車場:戦国の庭歴史館駐車場

参考資料:グーグルマップ、歴史館で頂いたパンフレットに依る

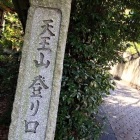

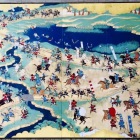

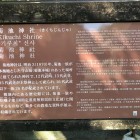

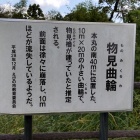

先ずは戦国の庭歴史館を訪ねて、展示物の閲覧、勉強、資料の入手、ここ吉川元春館の戦国の庭歴史館が史跡吉川氏城館跡群22ヶ所、内国史跡9ヶ所のセンターの役割、安芸吉川氏城館群のまとめ役でもあり、駐車場入口に「吉川氏城館跡周遊マップ」パネルが少し色褪せ始めましたがあります。

館内には吉川元春館の模型、吉川氏鎧兜のレプリカと一緒に撮影できる場所も有り記念撮影に最高です。

+ 続きを読む