松江EXPOの前に登城しました。

7時頃着いたので三の丸番所が開いてなくスタンプは後回しにしました。

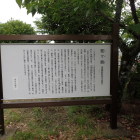

三の丸は発掘調査中で今後も整備が続きそうです。

二の丸の枡形から登って行きます。

二の丸のテニスコートでは暑い朝にも関わらず多くの方が汗を流していらっしゃいました。

こちらも汗だくで登ります。

まずは内膳丸、本丸の北峰にある丸山に所在します。

細長い曲輪でここから本丸を見上げることもできます。

また、内膳丸から遠見櫓にかけて登り石垣が築かれていて海側からの防御を強固にしています。

さらに登ってお馴染みの天守台石垣を見上げました。

やはり圧巻の迫力、朝から興奮状態です✨

四重櫓台、鉄門跡を経て本丸に着きました!

米子市街や大山も望めます。

中海や日本海も見渡せる素晴らしい景色でした。

しばらく景色を楽しんで本丸先の水手御門まで行き引き返し遠見櫓を経て下山しました。

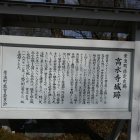

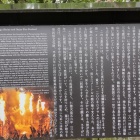

元は山名氏の砦として築かれた米子城、戦国時代には吉川広家が入り築城しました。

関ヶ原の戦い後は中村一忠が入城し大天守などを造営しました。

現在は建物は残りませんが無くても十分楽しめる城でした。

下山したのがちょうど8時半、三の丸番所が開いたので46個目の続100スタンプを押印、尾高城に向かいました。

末筆になりましたがぴーかるさん、1000城到達おめでとうございます✨

レポート参考にしています!

私も追いつきたいですがまだまだですね〜。

【見どころ】

・二の丸枡形の石垣

・登り石垣

・内膳丸から見上げる本丸石垣

・天守台からのパノラマビュー

+ 続きを読む