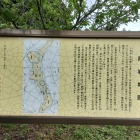

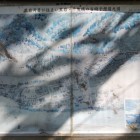

黒岩城は北上川の東岸の南北に伸びる丘陵上に築かれていました。館神の祀られている社一帯が「千曳城」跡とされ周囲より高地にあります。南に向かって、「館」跡の正洞寺、上岩崎の黒岩公民館の東側が「館屋敷」跡、下岩崎周辺が「元(本)館」跡、「片月館」跡とされています。

中世和賀氏の時代の複数の城館の総称とされ、北側の上岩崎と南側の下岩崎を合わせて、南北約1km、東西約150mの城域を持っているようです。主要部は北側の上岩崎とされ、下岩崎の元館は和賀氏が最初に和賀郡に移ってきたときの岩崎塞ではないかと考えられています。最後の城主は二子城主の和賀義忠の兄・義宣(黒岩月斉)とされ、盲目であったため黒岩城に分封(分家化)され、新たに千曳城を築いて居住しました。元々当地に居を構えていた小田嶋氏は領地を召し上げられ、2000石の換地を与えられたようですが、後見という名目で「片月館」に据え置かれたようです。

+ 続きを読む