岩国市のシンボルとして山の上に鎮座する岩国城 、別 称:横山城 復興天守

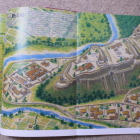

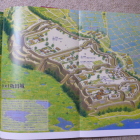

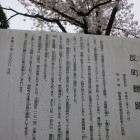

岩国城は、初代岩国領主吉川広家(きっかわひろいえ)によって慶長13(1608)年に作られた山城で、

眼下を流れる錦川を天然の外堀にし城山に位置していました。

三層四階の岩国城は、上の階が下の階よりも大きく張り出す「桃山風南蛮造り」という世界的にも珍しい造りが特徴であり

国内では小倉城(現在の福岡県北九州市)と高松城(現在の香川県高松市)も同様の南蛮造りが採用されている。

*5連アーチの名橋「錦帯橋(きんたいきょう)」は錦川にかかり、全長約193m。

1673年(寛文13年)に岩国藩主の吉川広嘉によって架けられた木造橋である。

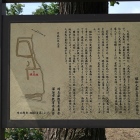

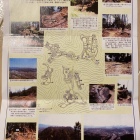

山上の本丸跡や二の丸跡、出丸跡、北の丸跡、大手門跡には随所に石垣が残り、往時の近世山城の名残りをとどめています。

+ 続きを読む