2022/06/01

超入門! お城セミナー 超入門!お城セミナーまとめ【歴史編 Vol.5】

初心者向けにゼロからわかりやすく解説する「超入門!お城セミナー」。私たちが現在当たり前のように見ているお城は、果たして何のために造られ、どのように使われていたのか? そうした改めて問われると答えに困ってしまう「お城の歴史」を紐解く記事をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

賤ヶ岳の戦いは城が勝敗のカギを握る「築城合戦」だった!

本能寺の変で織田信長が命を落とした後、山崎の戦い、清洲会議を経て、信長亡き後に半年と経たないうちに政治の主導権を握った羽柴秀吉。天下統一に向けて織田家の古参武将と決着をつけざるを得なかった秀吉は、織田家宿老筆頭・柴田勝家と「賤ヶ岳の戦い」で激突します。

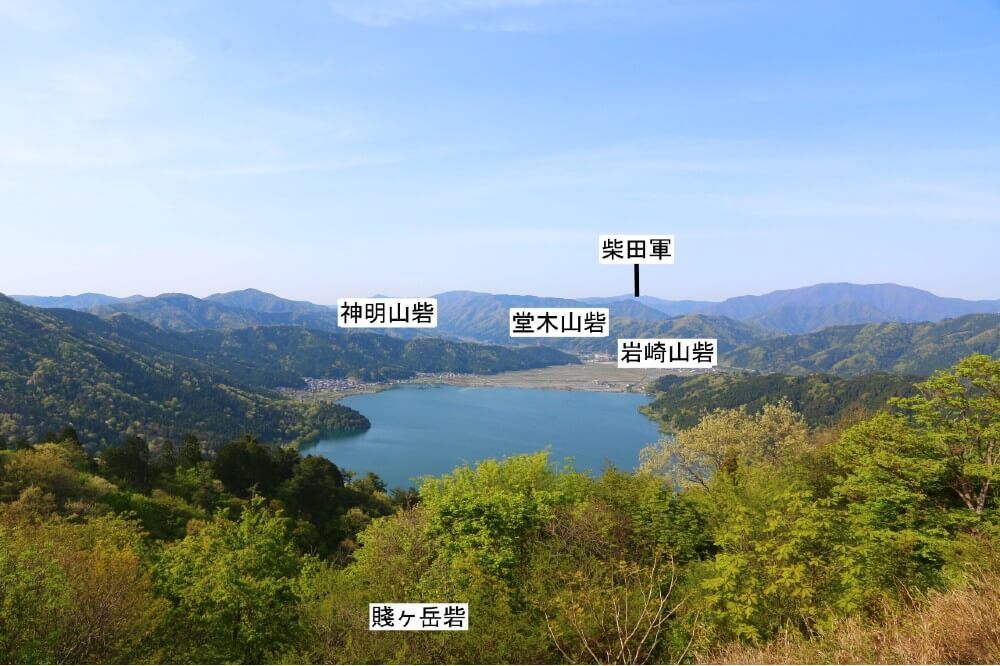

「賤ヶ岳の七本槍」と呼ばれる羽柴方の武将7人の活躍で知られるこの戦いは、一般的には広い戦場で白兵戦が繰り広げられたイメージが強いと思います。ところが、天下の趨勢を決したこの戦いは、両軍が多数の陣城を築いた大規模な「築城合戦」でした。では、両軍はどのように陣城を築き、何が勝敗の分かれ目となったのでしょう?

賤ヶ岳砦から見た余呉湖。対岸には岩崎山砦や堂木山砦など、羽柴方の陣城が見えている。柴田軍の陣城は、その奥にある山々に築かれていた

▼続きはこちらから

第110回【歴史】信長の後継者を決めた賤ヶ岳の戦い。実は城が重要な役割を担っていた!?

逃げ場なし!圧倒的に不利な籠城戦をあえて選ぶ理由は?

日本中に城が築かれた戦国時代、武将たちは各地の城をめぐって絶えず争いを繰り広げていました。その中には、城に籠もって敵の攻撃を防ぐ「籠城戦」も行われました。

でも冷静に考えると、城に籠もると逃げ場がないわけで、守る側としては不利な状況。それでも籠城戦を選ぶのには理由があったのでしょうか? また、長期にわたる籠城戦を耐え抜くには、どのような備えが必要だったのでしょうか?

大坂の陣で豊臣方は援軍の見込みもないまま大坂城に籠城し、結局徳川方に滅ぼされてしまった

▼続きはこちらから

第89回【歴史】戦国時代、なんで城に籠もって戦っていたの?

籠城戦では城内の女性たちも貴重な“戦力”だった!

武将たちが繰り広げる合戦において、城内の女性たちは「非戦闘員」。それは、城に籠もる籠城戦においても同じです。しかし、女性たちがただ受け身で敵の猛威に手をこまねいていたかというと、実は違うようです。

まず城主の妻にとって、籠城中に城兵たちを励まして士気を鼓舞することは非常に重要な役割。それ以外にも、城内の女性たちは様々な役割を担い、籠城戦という城を守る総力戦において貴重な“戦力”として活躍していたのです!

甲斐姫たちが守った忍城。石田三成らの軍勢に攻められると、甲斐姫は甲冑をまとって戦場に立ち、豊臣軍の将を討ち取ったという

▼続きはこちらから

第118回【歴史】籠城戦が起こると庶民やお城の中の女性はどうしていたの?

城に残る悲しき人柱伝説…その真偽は?

皆さんは「人柱」という言葉を聞いたことがありますか? 人柱とは、神の加護を得たり穢れを払ったりする時に生きた人間を犠牲にして捧げる、いわゆる生贄のこと。こうした人柱伝説は全国各地に残っていて、実は城においても工事の無事を祈って生きた人間を埋めたという伝説が多く存在するのです。

最も多いのが、美しい未婚の娘が人柱に選ばれる例。郡上八幡城(岐阜県)の「およし」、長浜城(滋賀県)の「おかね」など、枚挙にいとまがありません。しかし本当に、工事の無事を祈るために生きた人間を埋めるなんてことが行われていたのでしょうか?

郡上八幡城の桜の丸に立つ「およしの祠」。案内板ではおよしの伝説が紹介され、来城者の涙を誘う

▼続きはこちらから

第119回【歴史】お城をつくる時、人が捧げられたって本当?

衆人環視の江戸城で大老暗殺事件はどうやって成功した?

激動の幕末を代表する事件といえば、江戸幕府の大老・井伊直弼が江戸城(東京都)外桜田門の目の前で殺害された「桜田門外の変」。犯人は、元水戸藩士を中心とする過激浪士たち。安政5年(1858)からの「安政の大獄」で藩主・徳川慶篤やその父・斉昭が弾圧されたことから直弼を恨んでいたのです。

しかし、なぜ過激浪士たちは、わざわざ警備が厳しい江戸城付近を暗殺の舞台に選んだのか? そして、衆人環視の中で大老という重要人物の暗殺をどうやって成功させたのか? その理由は犯行現場となった江戸城と井伊家の屋敷の位置関係から読み解くことができます。

桜田門外の変の舞台となった外桜田門。現存する江戸城の門の中で最も規模が大きい

▼続きはこちらから

第111回【歴史】なぜ、江戸城の外桜田門で大老暗殺事件が起こったの?

現在天守はわずか12基…全国に何千もあった城はなぜ減った?

江戸幕府が開かれて「慶長の築城ラッシュ」と呼ばれる築城ブームが起き、なんと全国に約3000もの城が林立していたとか。すべてに天守があったわけではありませんが、それでも数百基もの天守が建てられたといいます。

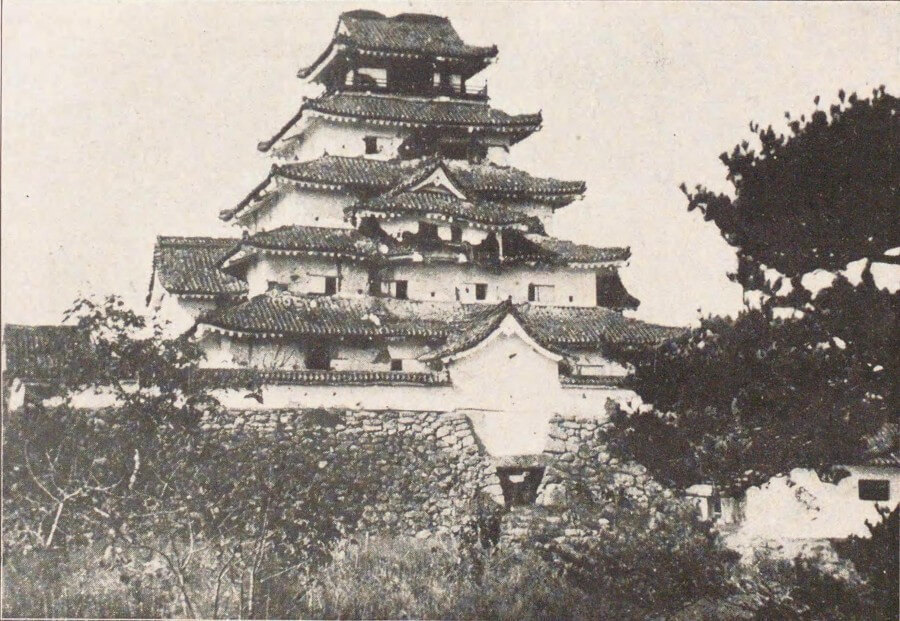

でも、現在残っている天守は、全国にたったの12基だけ。これは一体なぜなのでしょうか? 城激減の大きな転機となったのは、豊臣家の滅亡後に出された「元和の一国一城令」と、明治維新を迎えて出された「廃城令」です。

存城となった会津若松城。天守は先の戊辰戦争で大きな被害を受けたため、破却処分となる(『会津戊辰戦争』国会図書館デジタルライブラリーより引用)

▼続きはこちらから

第114回【歴史】明治時代にお城がたくさん破壊されてしまったって本当?

▼今回紹介した記事はこちら

第89回【歴史】戦国時代、なんで城に籠もって戦っていたの?

第110回【歴史】信長の後継者を決めた賤ヶ岳の戦い。実は城が重要な役割を担っていた!?

第111回【歴史】なぜ、江戸城の外桜田門で大老暗殺事件が起こったの?

第114回【歴史】明治時代にお城がたくさん破壊されてしまったって本当?

第118回【歴史】籠城戦が起こると庶民やお城の中の女性はどうしていたの?

第119回【歴史】お城をつくる時、人が捧げられたって本当?

執筆/城びと編集部