2025/11/14

PR 天下人・織田信長の名城が甦る!安土城の復元を現地で体験できるアプリが配信スタート

いつも軽妙な語り口でお城やアプリの魅力を伝えてくれる曽根俊則さんの最新作をお届けします。今回ご紹介するのは、来年、織田信長が築城を開始した天正4年(1576)から数えて450年目を迎える安土城(滋賀県近江八幡市)の在りし日の姿を現地で体験できるARスマホアプリです。果たしてどのような体験ができるのでしょう?

全国ウン千万人のお城ファンの皆さんこんにちは。続日本100名城のスタンプがまた増えて87城になりました、春に多賀城(宮城県多賀城市)の記事を書かせていただいてから5城も増えました曽根俊則(株式会社ジーン)です。お陰様でお仕事忙しいのですけどもね、頑張ってますよ、はい。

さて今回は皆さんお待ちかね! ついにです。ついに、あの名城、天下一の城、「安土城」です!

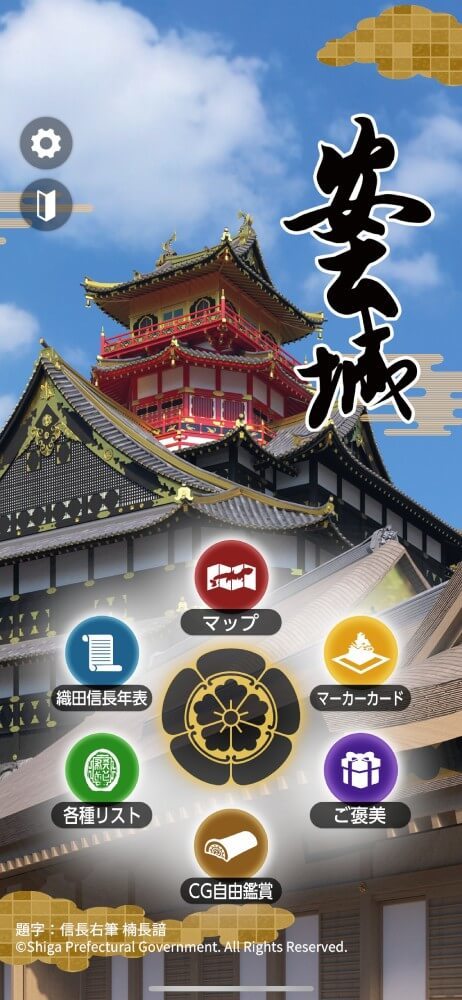

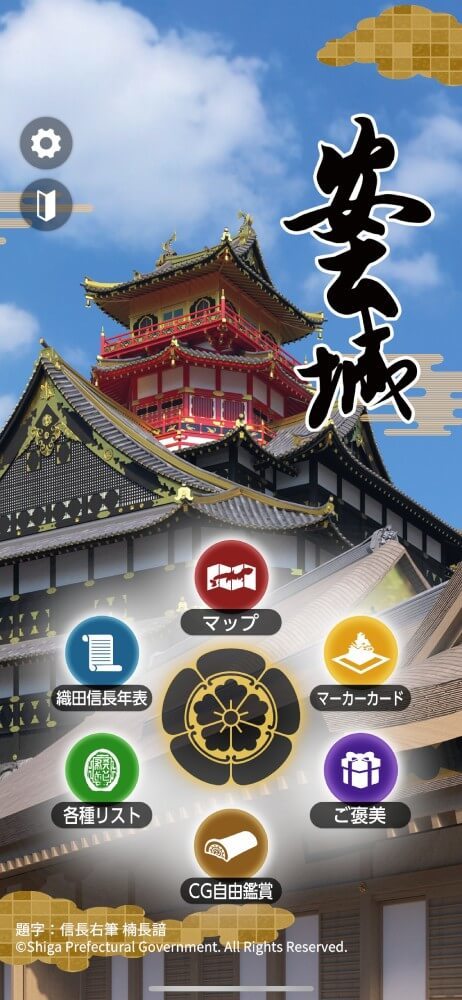

安土城復元体験アプリ「安土城」、堂々見参!

滋賀県の 『「幻の安土城」復元プロジェクト 』 の柱の事業である 『デジタル技術を活用した「幻の安土城」見える化基本計画 』。その計画の下、制作させていただきました渾身の一作! “天下人” 織田信長が天下布武の拠点とし、城郭建築に革命をもたらした、あの、アノ、あ、あ、あ、安土城の復元体験を現地安土城跡でできるアプリ、その名もズバリ 「安土城」 の配信をAppStore/GooglePlayにて開始いたしましたっ!!

ありがとうございます、ありがとうございます。

全国ウン千万人の織田信長ファンの皆さま長らくお待たせいたしました!

なんとタイトルロゴ「安土城」は、信長の右筆である楠長韻の書いた文字です。こだわってますでしょ(楠長韻と書いて「くすのきちょうあん」と読みます。なんとあの楠木正成の子孫らしいですよ)。ぜひ、以下からアプリのダウンロードをよろしくお願いいたします。もちろん無料です。

▼App Storeはこちらから

▼Google Playはこちらから

このアプリを現地、安土城跡で使えば! “第六天魔王” 織田信長公の理想を具現化した天下人の城、安土城の姿を、ものの見事に体験できるのですよ!

しかも、しかも…いやいやいや、アピールさせていただきたいことは山ほどあるのですがね、ここはね、何と言っても天下一の城ですよ。今回は、KING OF ZIPANGU 織田信長公に敬意を表し、いつものノリは封印しまして静かに、厳かに、アプリ「安土城」を紹介させていただきますよ。

16スポット23ヵ所で高精細CGによる360度復元体験ができる!

早速ね、現地を登りながら紹介させていただきます。はい、これが安土城跡、安土山ですね。ここに集う猛者たちにはもはや説明無用でしょう。

私、このアプリの制作中に何度も登らせていただきました、標高199m 安土山。もちろん夏は大汗かきながら登りますのでタオル必携なわけで、今日はこんなタオルを持ってきましたよ。

不穏なタオルですみません。

これさえ無ければですよ、ね、こんなタオルはもう下に置いて撮影しましたよ。

さて、このアプリ「安土城」はこの安土城跡の、なんと16スポット(23ヵ所)もの多くの場所で、高精細CGによる360度復元体験ができるのですよ。安土城跡には周遊コースがあるのですけれども、そのコースに沿って、至る所で復元体験をできるのです!

いよいよ城跡に登ります。

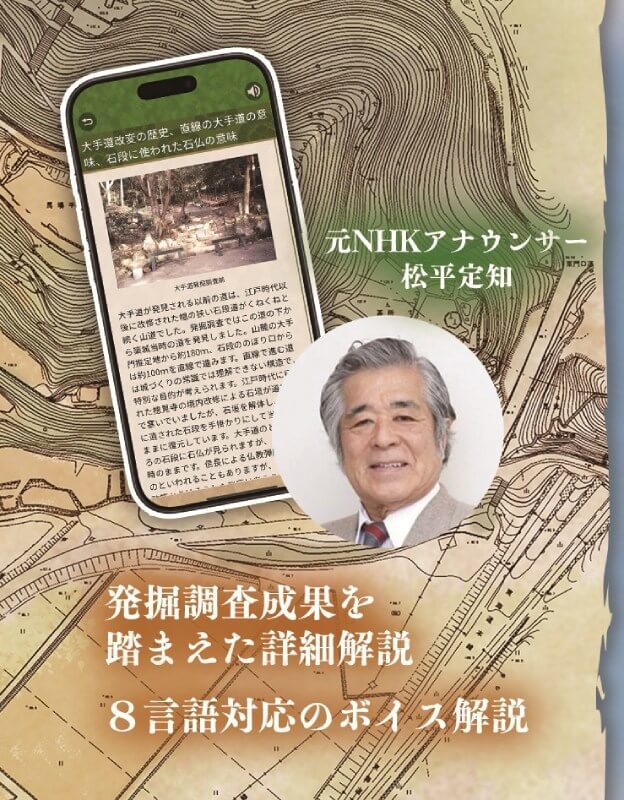

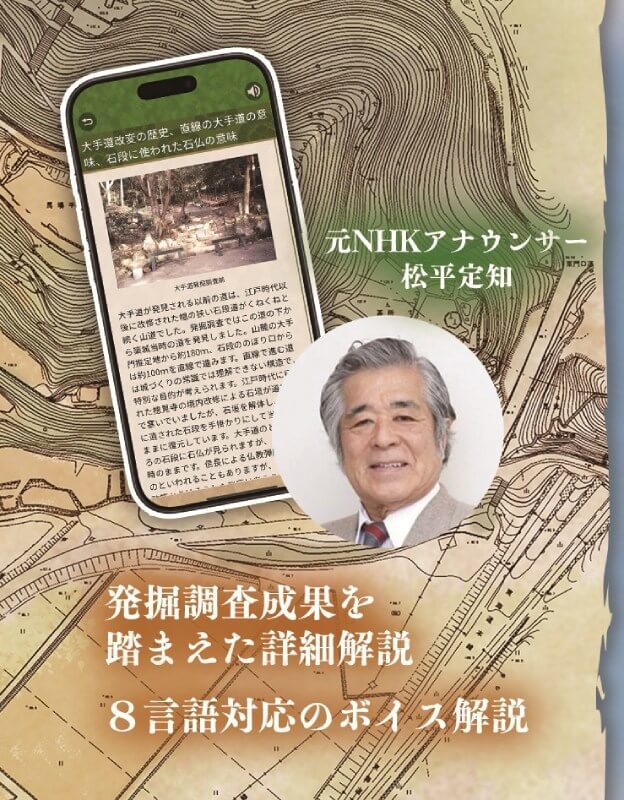

ここは大手道。いやもうこの光景。石の芸術ですよこれ。この両脇に当時、非常に多くの建物が建っていました。前田利家邸、羽柴秀吉邸、徳川家康邸があったなんて伝わっているのですけども、そう言われ始めたのは安土城が廃城になって100年以上経ってからのことで根拠薄弱とのこと。実際にはそうではなく、とある“目的”のための…いやいやいや、皆まで言うまい(笑)。 この辺りのこともこのアプリ「安土城」で解説していますので、ぜひダウンロードお願いします。各種解説は現地に行かなくても読めますよ。しかも、あの、元NHKアナウンサー松平定知さんのボイス解説付きですよ!

そんな、建物でびっしり埋まった当時の光景をもちろんこのアプリで体験できるのですが、その復元CGをここで盛大に披露するなんてネタバレはしませんよ。やはり皆さんに現地で体験してほしいですからね。その楽しみは奪いません。それは現地でのお楽しみということで、ここではその先、大手道を登りきってさらに曲がったその先の地点まで進みますね。

登っている途中にいくつか石仏が見つかります。石段の石材として石仏が使われているんですね。安土城だけでなく、福知山城(京都県福知山市)など他の城でもありますねこのような事例が。石材として徴発して無理矢理使用されたとか、いやそうではなくて城に縁起・ご利益をもたらすために地域住民が進んで寄進したとかいう説がありますけども、本当のところはどうなんでしょうか。わざわざ見えるように使われているので後者ではなかろうか、とは思いますけども。ちなみに、アプリで体験できる復元CGにも石仏がありますので、探してみてくださいね。

さて着きました。ここです。

青いテーブルはトリミング忘れではありませんからね、現地がわかりやすいようにわざと写してますからね!

さて、ここは重要ポイントです。ここは今でこそ道は西へ曲がっているだけなのですが、実は当時はこの地点から東に延びる石段の道があり、ここから三の丸、そして本丸へ通じていたんですね。写真の奥の角になっている場所です。

ほら、今は森になっていますが…

ほら!

当時はここから道が伸びていたことがこのアプリで如実にわかるのです! 奥の方に天主もチラリと見えてますよ。

この先もね、大サービス、ちょっとだけ復元CGをご覧に入れますね。

黒金門へと至る階段です。

ここが、

こう

復元CGでは誰かが登っていますよ。誰でしょう? 階段を上ってから見る復元CGでその正体がわかるようになっていますのでぜひ現地でご体験を。

ここは黒金門跡。ここには当時、鉄の門がありました。

もちろんアプリで見ることができますよ、黒金門。ほら、

鉄の扉が完全に行く手を遮ってくれます(笑)

さらに復元体験をしながら登っていきます。

ここ、皆さんご存知ですか。写真の奥に見えるのが織田信長公本廟です。

ね、ここで静かにお祈りするのです。神聖な空間ですよ。

いまだかつてないぞ「6つの天主」の姿が見られる!

そして、いよいよお待ちかね、天主です。

アノ、安土城の天主です。

皆さんご存知ですよね? 「天主」ですからね安土城は。「天守」じゃなく「天主」ですからね。

安土城の天主の姿はどのようなものだったのか? 正確なところはわかりません。本物は天正10年(1582)に焼け落ちてしまい、絵図に残されているわけでもない。

唯一、あの『信長公記』に記載されている文章のみが手掛かりであると。

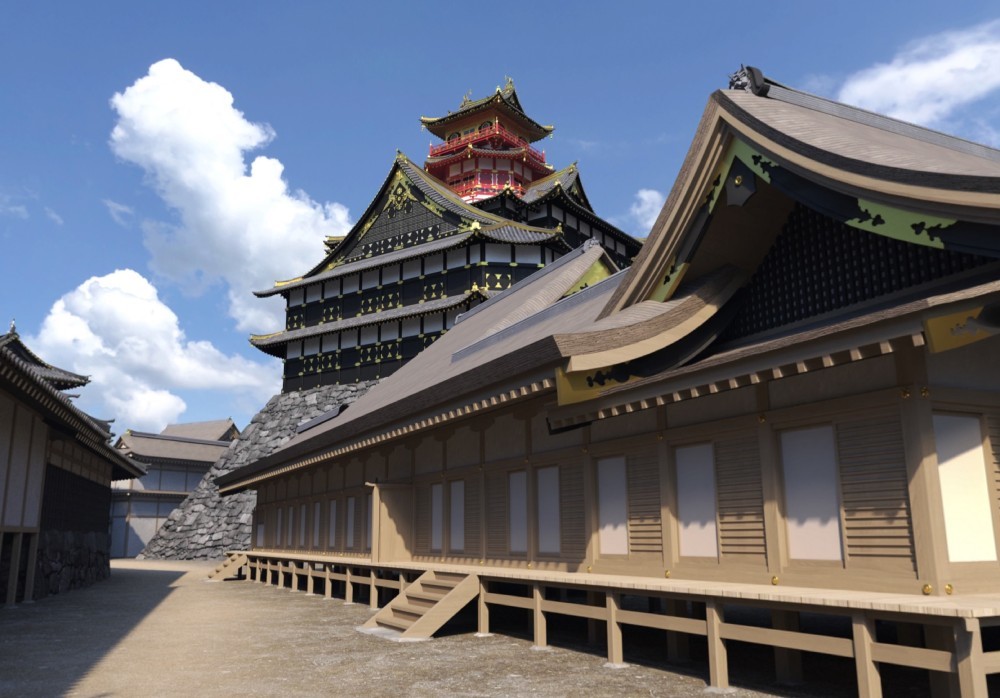

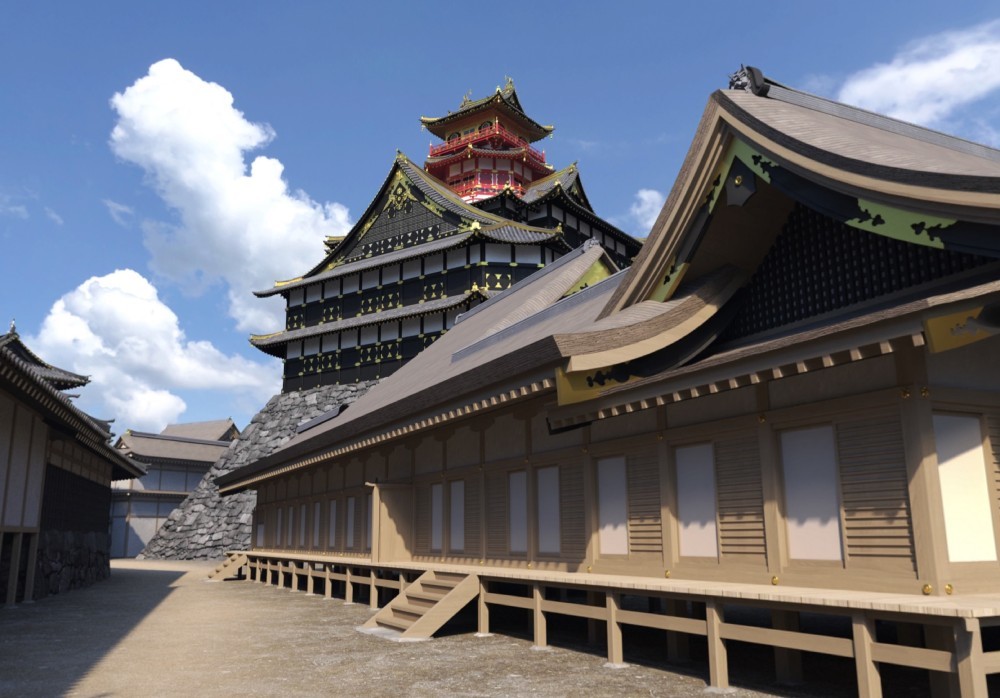

その記述と研究結果も踏まえて、これまでに多くの専門家が安土城天主の姿を作成してこられましたが、今回のアプリではなんと!なんと!戦前に発表された案から発掘調査の成果を踏まえた最新の案まで、6つの天主復元案を超美麗復元CGで体験できるのです! こんなアプリ、いまだかつてありません!

この、6種類の天主を現地で体験できるというのがこのアプリの最大のセールスポイントかもしれません。

6種類、見たいでしょ? 見たいですよね?

では皆様のご期待に応えて、はいどうぞ!

まずは中村天主です。

続いて佐藤天主

宮上天主

内藤天主

古川天主

土屋天主

すみません、だんだん小さくしてみました(笑)

だって現地で体験する楽しみを奪いたくありませんから!

また、6種の天主を別のアングルからも見ることができますよ! 現地で!

しかもなんと、それぞれの天主案で盂蘭盆会(うらぼんえ)の光景も体験できます。『信長公記』にも記述があるアノ盂蘭盆会です。

例えば中村天主、盂蘭盆会の様子

し、か、も、

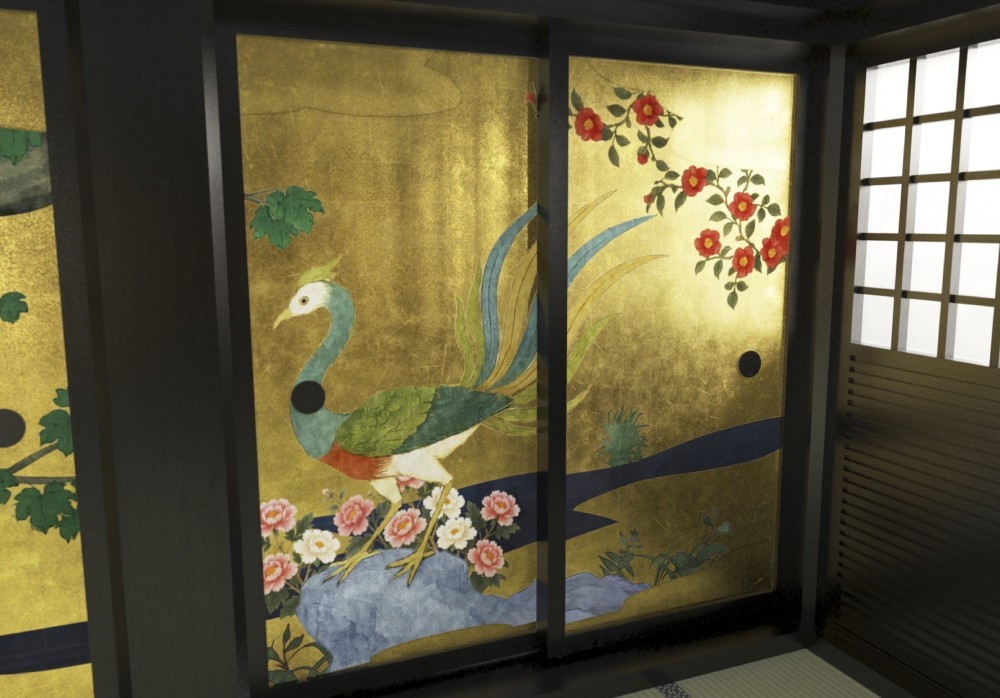

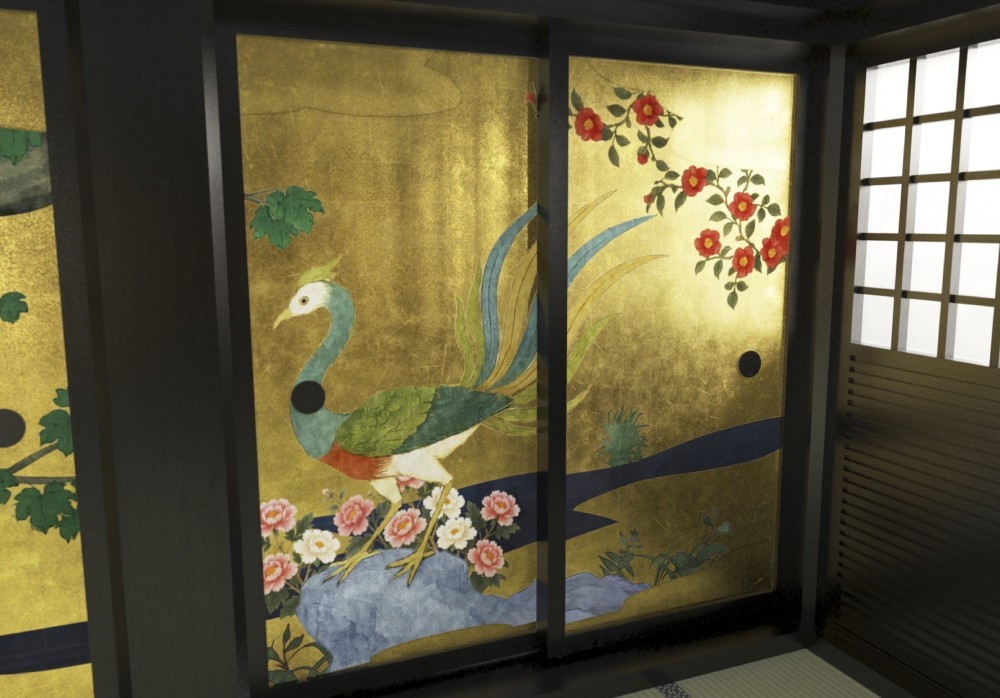

安土城天主の魅力は外観だけではございません。豪華絢爛な内観も安土城天主の特徴であり、大きな魅力。その天主内観もこのアプリで体験できるのですよ!

ちょっとだけご覧に入れますね。

地階入口。気合い入れて作りましたよ。

3階!

5階!

地階から6階まで、各階の内観体験ができます。現行のiPhone/iPadの多くではピープルオクルージョン機能(人を認識できると思っていただければ)が使えますので、上の画像のように実際の人間がCGに入り込んだ記念撮影もできちゃうんですね。念のため書きますが写っているのは私じゃないですよ、モデルさんですよ。念のためね。

さらに、天主6階最上層の廻縁から外を観るなんて体験もできますよ!

今でも天主台から琵琶湖が少し見えますけども

当時、安土城は琵琶湖の内海に面していたのでこのように、湖がすぐそばに

この“廻縁から外を観る”復元CGは、東西南北4方向楽しめますからね! もちろん現地で!

そうそう、BGMもこのアプリの魅力の1つなんです。もう、雰囲気たっぷりのBGMです。復元CGの体験時に天主の外と中などでBGMが変わりますので、周囲にうるさがられない程度にお楽しみいただければと思う次第です。

さて、安土城の天主の姿は絵図に残されているわけでもない、と上に書きました。

でも実は、皆さんご存知でしょうか、安土城の姿が描かれたであろう屏風が、当時、宣教師の手によってバチカンに渡っていたのです。しかしその後、現在まで行方知れず。先日のNHKの番組でもやってましたね。で、現在も滋賀県ではその屏風を探しております。

■外務省『屏風でつながるバチカンと滋賀県』

天主6種のCGを作成しながらその最中にこの屏風がイタリアで見つかって安土城天主外観はこれだ!と判明したらどうしようとドキドキしていたのはナイショです(笑)

でもやっぱり早く見つかってほしいですね、「安土山図屏風」。

見つかったらまた新たなCGを作成しますよ!(笑)

天主の余韻に浸りながらも見逃せないポイントが!

さて、山を下ります。

下りるルート上に、旧摠見寺の跡地があります。織田信長公が創建した当時の摠見寺(そうけんじ)の跡地です。

この写真の右側は本堂の跡地です。アプリを使えばこの旧摠見寺の真っ赤な本堂も出現しますよ。真っ赤ですよ、真っ赤なんですよ、カッコイイですよ。ええ、その画像は載せませんのでぜひ現地でご体験を!

そして左奥に見えているのが三重塔です。この塔、当時の塔がそのまま残っているんですよ! 信長が創建した摠見寺の塔です! しかもそれがですよ、ここ、今から書くことを大いにアピールしたいんですけども、実はこの三重塔の1層目の屋根瓦が、地形の関係上、目の前で観れるのです。同じ目線の高さでです。古建築の塔の軒瓦、鬼瓦を、自分と同じ目線の高さでごく至近距離で観ることができるんですよ! こんなことってあります? ないでしょこんなこと。マニアックですいません。ほら、自分の目線の高さで正面すぐ近くに軒瓦を見れます。文様もバッチリくっきりはっきり手に取るように見えます。

ほら、こういう地形なんでね、

こんな至近距離でバッチリ観れるのですよ。見上げずに正面でですよ。

いやぁ、これはほんとにありがたい。瓦ファンにはたまりませんよ!

ちなみにこの瓦も復元CGでは…いや、皆まで言うまい。

さて、山から降りるとほら、このアプリではこんなステキな体験もできるのですよ。

ARで出現する織田家オールスターとの記念撮影。

一緒に写っているのは私じゃないですよ。念のためね。

繰り返しますがこれは私じゃ(略)

復元画像だけのアプリじゃない!信長のアレも実装

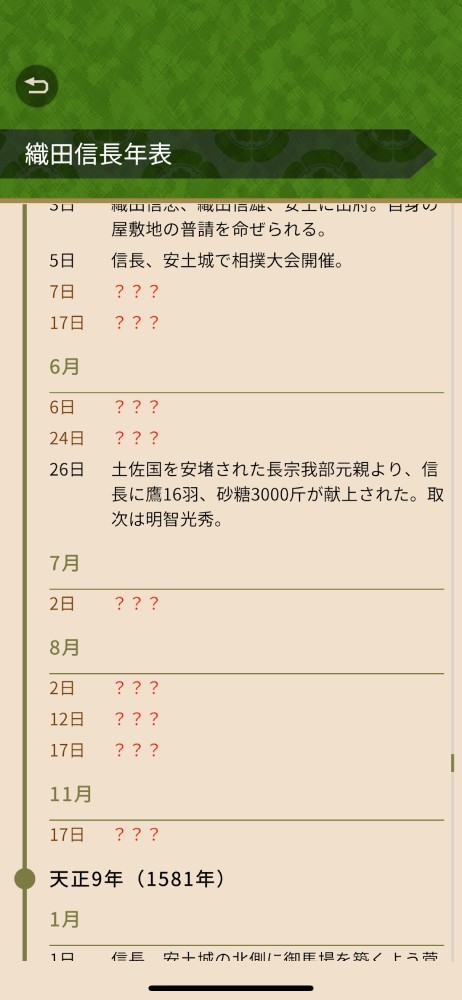

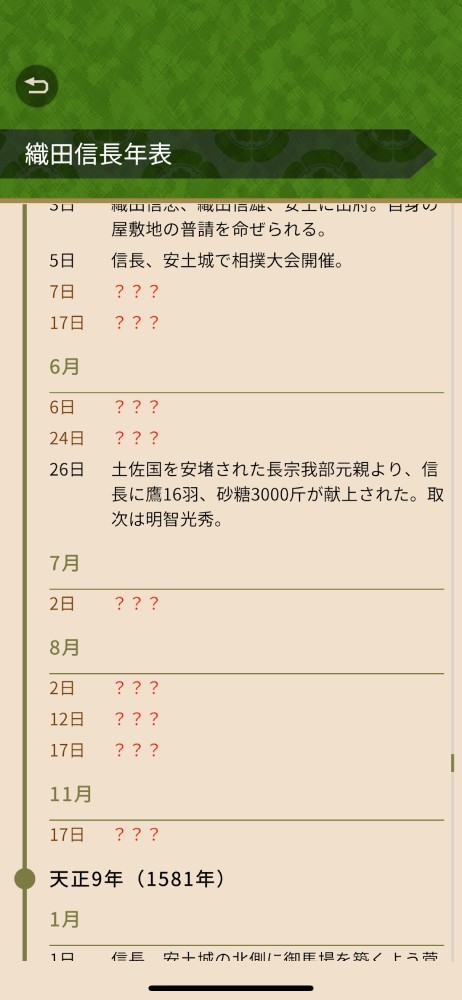

そして、このアプリの魅力はこれだけではありません。まだあります。信長公生誕から安土城廃城までが詳細にわかる、およそ700項目にも及ぶ“織田信長年表”が実装されているのですよ! いやこれ作るの大変でした…。しかも、ただの年表ではありません。ほら、最初は多くの項目が「???」になっています。

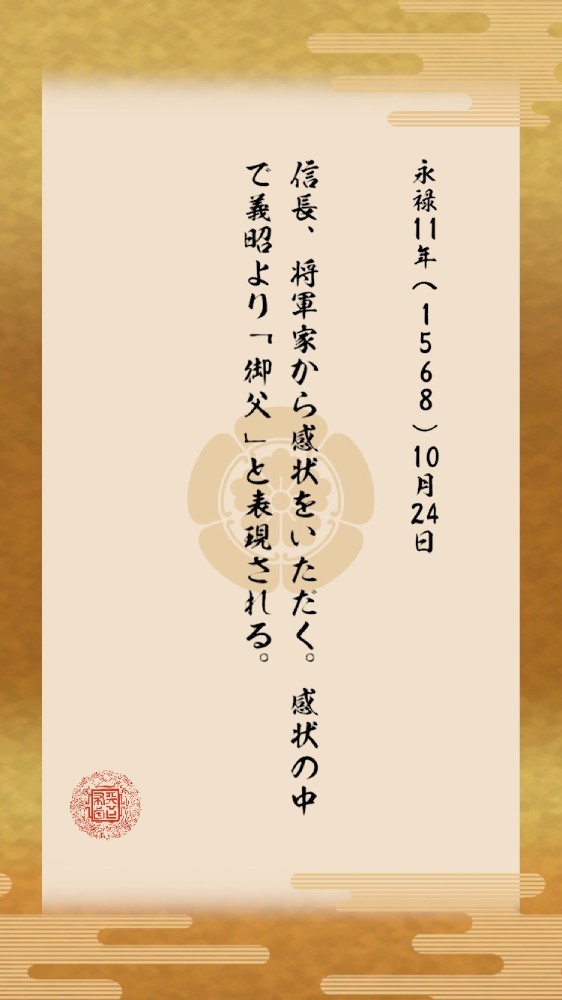

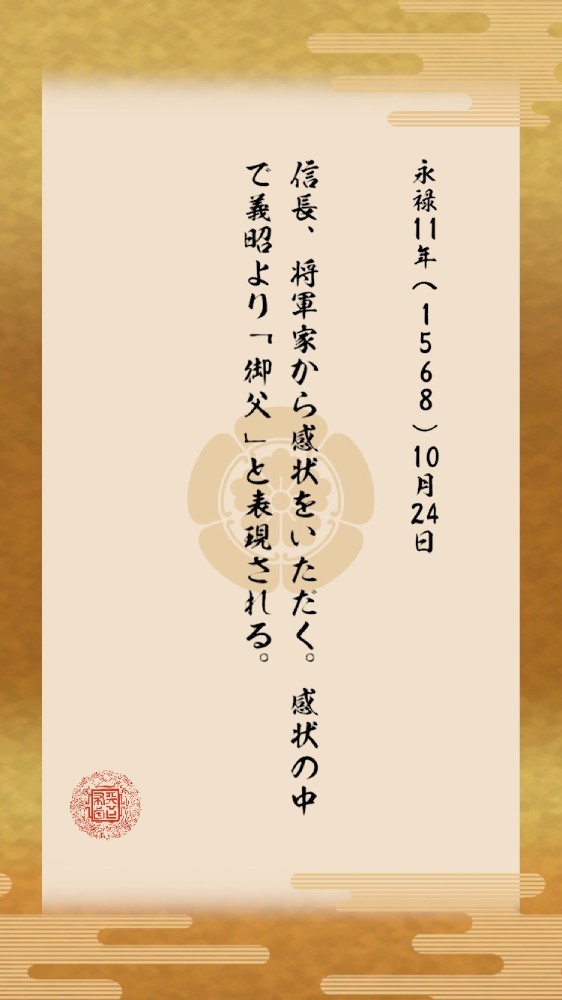

これ、例えば今日、この記事を書いている10月24日にこのアプリを起動したら、起動直後にこんな画面が出現しました。

おおおおお、かの有名なアレ、あれですよアレ。ああ、この頃はまだ義昭との仲は問題なかったんですねぇ…

で、これで、年表中の、永禄11年(1568)10月24日の項目が開くというわけです。つまり1年のほぼ毎日、いや、1年のうちの2/3ぐらいかな?このアプリを起動することで『信長公記』を基に作成したこの年表がようやく完成するという中々の鬼仕様になっております。皆さんこういうの大好きでしょ? 私、大好きです(笑)。西暦1500年代後半、天文・弘治・永禄・元亀・天正年間の今日この日に、信長に、織田家に何が起こったか、アプリを起動すると教えてくれるようになっているのですよ!

マニアックですいません。

まだ紹介したいものが。

このアプリのリーフレット(チラシ)とマーカーカードを滋賀県立安土城考古博物館などで配布しているのですけどもね、

これがまたおススメなんですよ。ほらご覧ください。リーフレットの内側を!

そしてマーカーカードの裏面がこうなっています。

つまり、7枚のマーカーカードをリーフレットの内側に貼り合わせると、なんと織田家の最大版図を再現できるのです! 当時の南蛮地図で!

いやぁ、こんなの見たことないでしょ! ね! 欲しくないですか? これ!(笑)私これ、最大版図を完成させた状態で自分の部屋に飾ってますから! 信長ファン必携アイテムですよこれは!

ほんとマニアックですいません。

他にもクイズとか、発掘体験とか、家紋スタンプラリーとか、いろいろ楽しめるアプリになっております。皆さん、ぜひ、アプリ「安土城」をダウンロードしていただいて、現地安土城跡で、天下一の名城「安土城」の姿をご体験ください!

マニアックな家紋スタンプゲット画面も載せちゃいましょう。

さらにさらに、アプリ以外にもぜひともアピールさせていただきことが2点ございます。

まず1つ。

安土城跡ゲートにてこんなステキなものを売ってるんですよ。

ほら、天下布武!

1枚2000円ですよ。超カッコイイ。

これを持たずして織田信長ファンを名乗れましょうか。

しつこいですがこの手はモデルさんの手ですよ。

これ会社の私の席。ほら、私、こんなに天下布武に貢献してますよ。さらに自宅にも1枚飾ってますから。

ちょっと自慢「安土城掘ってきました」

もう1つ。

先日ですね、ついに私、安土城の発掘調査に参加させていただきました! あれですよ、アプリを作ったから参加できたとかそういうズルをしたのではありませんよ。滋賀県の『「幻の安土城」復元プロジェクト』に個人として寄付をしましてね、クラウドファンディングです。その返礼品として安土城発掘調査に参加したんですよ。

このクラウドファンディングで寄付額に応じた返礼品のレパートリーは何種類もあったんですけども、滋賀県さんいわく、この返礼品「発掘調査に参加できる権」はアッという間に募集定員に達したとのこと。いやそりゃそうでしょうそうでしょう、私もこれを見つけて即寄付しましたもの。ウン万円。発掘調査に参加できることなんて普通はありませんからね! しかもこの寄付はふるさと納税の扱いにもなるし。

ここに集う猛者たちの中にも、一度は発掘調査に参加してみたいという方は大勢いると思うのです。寄付のお礼として参加できるチャンスがあるということ、覚えておくのが良いと思います。そして全国の自治体の皆さん! 寄付の返礼として「発掘調査に参加できる権」を用意すれば私のような歴史ファンが即座に大勢食いついてきますこと、覚えておいてくださーい!

発掘調査時の写真はここには載せられないのですけどね、いやぁ、楽しかったです。そして勉強になりましたよ。発掘することと、それを正確に記録に残すこと、どちらもこりゃ大変だということがわかりました。ごくありふれたモノですけども土壁を見つけただけでも嬉しかったんですよねぇ。

今回も長文を最後までお読みいただきありがとうございます。3月末までにさらに3つ、記事を書かせていただく予定です。城と寺と宮を。ご期待のほどを m(__)m

モデルさんですからね。

クセになる曽根節をもっと味わいたい方はこちらもどうぞ!

執筆・画像/株式会社ジーン(曽根俊則)