2025/05/09

理文先生のお城がっこう 歴史編 第65回 秀吉の城17(倭城2)

加藤理文先生が小・中学生に向けて、お城のきほんを教えてくれる「お城がっこう」の歴史編。豊臣秀吉が築いたお城の特徴について見ていくシリーズの今回は、朝鮮出兵にあたって秀吉の滞在用に築いた城のうち、対馬に建てられた清水山城についてです。今も残っている石垣に表れている織豊系城郭ならではの特徴に注目しながら、清水山城の構造と築かれた目的について見ていきましょう。

明国(みんこく)を攻(せ)めるための大本営(だいほんえい)として築(きず)かれた肥前名護屋(ひぜんなごや)城(佐賀県唐津市)から、豊臣秀吉(とよとみひでよし)自身が朝鮮(ちょうせん)半島へ渡(わた)り、さらに明へ渡海(とかい)することを考えて、壱岐(いき)に御座所(ござしょ)(秀吉が宿とする城のことです)として勝本城(長崎県壱岐市)の築城(ちくじょう)を命じ、対馬(つしま)に清水山(しみずやま)城(長崎県対馬市)、朝鮮半島にも釜山(ぷさん)から平壌(ぴょんやん)まで御座所を準備(じゅんび)させたといいます。前回は、壱岐の勝本城の構造(こうぞう)について見てみました。今回は、対馬に築かれた清水山城についてまとめてみたいと思います。

清水山への築城

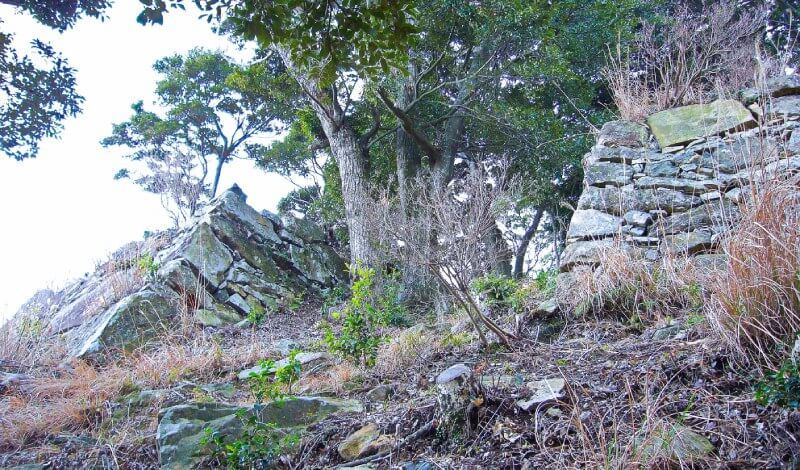

城は、標高558.2mの有明山(ありあけやま)から延(の)びた東の支脈(しみゃく)先端(せんたん)にある標高208mの清水山の尾根(おね)上に立地しています。朝鮮半島へ渡るための中継(ちゅうけい)地として壱岐の勝本城と共に築いたと考えられています。宣教師(せんきょうし)のルイス・フロイスは、「彼(秀吉)が朝鮮に渡る際(さい)に滞在できる二島(壱岐・対馬)にも、同じく自分のための屋敷(やしき)と宿舎(しゅくしゃ)、および食料用の大型貯蔵庫(おおがたちょぞうこ)の建築を命じた」と記録しています。この清水山城については、文化6年(1809)に編纂(へんさん)された『津島(つしま)記事』では、秀吉の命により毛利高政(もうりたかまさ)(後の豊後佐伯(ぶんごさえき)城主)が築城したとされています。

城は、標高208mの山頂(さんちょう)部に一ノ丸、南東部の尾根(おね)先端(せんたん)(標高95m)に三ノ丸、その真ん中一ノ丸寄(よ)りに二ノ丸と、3ヶ所の曲輪(くるわ)を尾根に沿(そ)って設(もう)け、曲輪の両サイドに登り石垣(のぼりいしがき)状の石塁(せきるい)で接続(せつぞく)しています。尾根沿いの石塁の全長は500mにもなります。

築城主体が誰(だれ)かと言う記録は残っておらず、前述(ぜんじゅつ)のように軍監(ぐんかん)の毛利高政が対馬に入り、清水山城・撃方山(うつかたやま)城(上対馬町)・向ノ平(むかいのたいら)砦(とりで)などの陣城(じんじろ)を築いたと考えられてきました。しかし、近年の研究では、対馬領主(りょうしゅ)の宗義智(そうよしとし)に、肥後人吉(熊本県人吉市)の相良長毎(さがらながつね)、筑後三池(ちくごみいけ)(福岡県大牟田(おおむた)市)の高橋直次(たかはしなおつぐ)、筑後福島(福岡県八女(やめ)市)の筑紫廣門(ちくしひろかど)らが協力して築いたと考えられています。

「金石城及清水山城実測図」(対馬歴史研究センター所蔵)。山麓(さんろく)の金石城と山上の清水山城が一体として描かれているため、山麓居館(きょかん)と詰城(つめじろ)として認識(にんしき)されていことが解(わか)ります

清水山城図面(対馬観光物産協会発行パンフレットより転載)。山頂に一ノ丸、南東部に下る尾根筋途中に二ノ丸、南東端に三ノ丸が置かれていました。各曲輪は、登り石垣状の石塁で接続していました

石垣で固められた曲輪

標高208mの山頂を中心に、東西約70m×南北約40mの範囲(はんい)を取り囲(かこ)むように楕円形(だえんけい)に石垣が巡(めぐ)っています。東側は、二重に石垣が巡り、外と内の2ヶ所に虎口(こぐち)を設(もう)けていますが、直線で並(なら)ばず、喰(く)い違(ちが)いとすることで横矢(よこや)掛(がか)りとしています。また、北側にも平入(ひらいり)虎口が見られ、幅広(はばひろ)の石段(せきだん)が設けられています。石垣は、2ヶ所の平入虎口周辺は、扁平(へんぺい)で小さめの石を積み上げており、他の曲輪を形作る石垣とは明らかに異(こと)なった様相を示(しめ)しています。周囲を廻(まわ)る石垣も角を持たない構造で、二ノ丸、三ノ丸と異なる特徴(とくちょう)になっています。

一ノ丸虎口外側石垣。一ノ丸の外側は平らな石を積み上げる独特(どくとく)な石垣が残され、ここを宗氏が築いたと考えられます

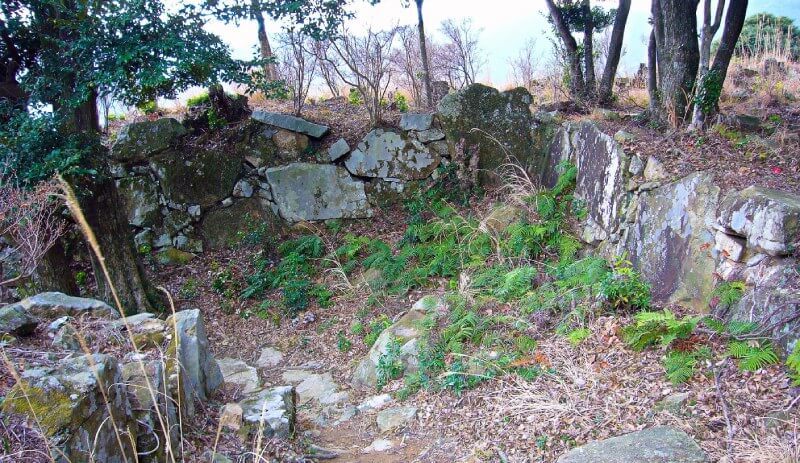

ところが、南東側に開く虎口の内側に築かれた石垣は、見せるための鏡石(かがみいし)を配置するなど、曲輪間の石塁や二ノ丸、三ノ丸の石積みと同じ特徴を示しているのです。虎口から二ノ丸までは、通称(つうしょう)「水の手」と呼ばれる鞍部(あんぶ)に虎口を設けていますが、尾根筋を挟(はさ)んで石塁が延び、曲輪間を繋(つな)いでいました。

一ノ丸虎口内側(上段)の石垣。外側の扁平な石を積み上げた石垣とは全く異なる打込接(うちこみはぎ)のような積み方で、さらに鏡石のような竪石(たていし)も使用されています

一の丸から80m程(ほど)下った標高160m前後の平坦(へいたん)部を利用し築かれているのが二ノ丸です。東西約50m×南北約30mの規模(きぼ)で、一の丸とは異なり、直線的なラインを持つ石垣で構成されるだけでなく、折れを入れて横矢を掛けています。隅角(ぐうかく)部は、算木積(さんぎづみ)への志向(しこう)が窺(うかが)え、築石(つきいし)部には巨石(きょせき)配置も見られます。東側の虎口は、L字に折れた枡形(ますがた)虎口を採用(さいよう)しています。

二ノ丸東虎口。入口南側(写真左)の隅角部の石垣は、巨大な竪石を2石利用し、さらに築石部には鏡石となる巨石配置が見られ、一ノ丸とは異なる積み方です

二ノ丸東虎口枡形。正面を入ると通路はL字に折れて枡形空間を設けています。内部は、巨大な鏡石が見られます。織豊系城郭(じょうかく)の特徴を持った積み方と評価されます

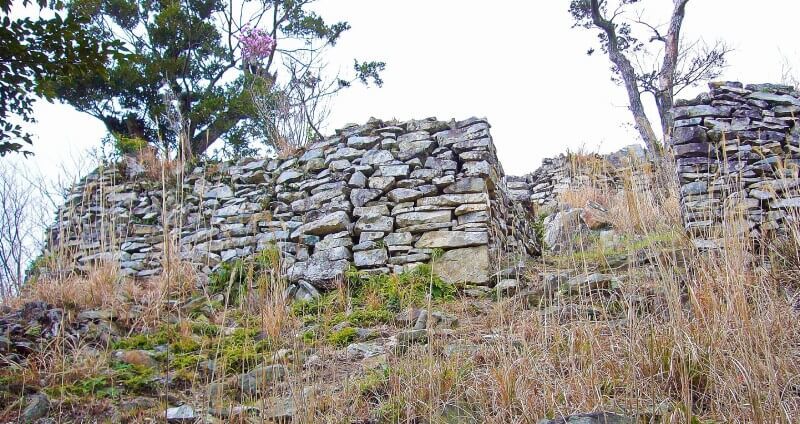

二ノ丸から200mほど下った東端(はし)に位置するのが三ノ丸になります。標高92~110mの尾根両肩(りょうけん)部に石垣を築き、尾根に沿って東西約80m×南北山30mの細長い形をした曲輪を設けています。石垣は、いずれも直線で構成されていますが、長辺が10~20m間隔(かんかく)で緩(ゆる)やかに折れて繋がっているため、一見すると長楕円形を呈(てい)するように見えます。隅角部は算木積を志向し、石材の長辺側を横位置に置き、目地を通したり、折れを入れて横矢を掛けたりするなど、織豊(しょくほう)系の石垣の特徴も見られます。

三の丸の石垣(南西虎口=左、北東虎口=右)は、石材の大きさや長辺側を横位置に置く積み方、石垣に折れを入れ横矢を掛けるやり方等、織豊期の石垣の特徴と合致(がっち)します

清水山城の目的

上記のように、一ノ丸~三ノ丸までの3曲輪に積まれた石垣が異なっているのが一つの特徴です。これは、各曲輪の石垣を構築した大名が異なっていたことを示していると考えられています。扁平で小さめの石を積み上げた一ノ丸が宗氏で、他の2曲輪が九州の諸(しょ)大名たちが積んだと思われます。そのため、曲輪の形や虎口が異なっているのではないでしょうか。

秀吉の御座所のために築かれたと言われますが、山上ではあまりに狭いため、麓の金石(かねいし)城(長崎県対馬市)そのものが秀吉の御座所として整備(せいび)され、清水山城はその詰城として築かれたということだと思われます。清水山城は、厳原(いづはら)港を確保(かくほ)するためと、壱岐からの船の監視(かんし)などの目的も兼(か)ねていたのではないでしょうか。

古くから栄えた厳原の港が一望されます。この対馬第一の港を確保することが、築城の目的であったことが良く解る景色です

今日ならったお城の用語(※は再掲)

登り石垣(のぼりいしがき)

斜面(しゃめん)の横方向の移動(いどう)が出来ないようにするため、斜面を登るように築かれた石垣で、竪石垣とも呼びます。大規模な登り石垣は、朝鮮出兵に際して倭城(わじょう)の防備(ぼうび)を固めるために新たに考案された石垣構築の一つの手法です。

石塁(せきるい)

内部に土がなく、たんに石だけを積み上げたものを石塁と呼んでいます。 あるいは、まず盛(も)り土をして、その外側を石で覆(おお)うような、「土塁」を石で強固にしたものも石塁と呼んでいます。

喰違虎口(くいちがいこぐち)

土塁や石垣を平行ではなく、互(たが)い違いにすることによって、開口する部分を側面に設けた虎口のことです。城の攻め手は、虎口の前でほぼ直角に曲がらざるを得なくなり、側面からの攻撃(こうげき)を容易(ようい)にする目的がありました。

横矢(よこや)

側面から攻撃するために、城を囲むラインを折れ曲げたり、凹凸(おうとつ)を設けたりした場所を呼びます。横矢掛(よこやがかり)とも言います。

平入(ひらいり)

土塁や石塁を割(わ)って、真っすぐに入ることのできる出入口のことです。入口を狭(せば)めただけの、最も単純(たんじゅん)な虎口になります。平虎口(ひらこぐち)とも言います。

鏡石(かがみいし)

石垣の中でひときわ大きい石を鏡石といいます。 石垣のところどころにはめ込(こ)まれていて、大きな石であるわりに薄(うす)く、鏡のようだからです。あるいは、石の表面が鏡のように平らであったからだとも言います。

算木積(さんぎづみ)

石垣の隅部(ぐうぶ)で、長方形に加工した石材の長辺と短辺が、一段ごとに互い違いになるように組み合わせて積む積み方をいいます。天正(てんしょう)年間(1573~92)頃(ごろ)に始まりますが、積み方として完成したのは慶長(けいちょう)5年(1600)の関ヶ原合戦後のことです。

築石(つきいし)

積石とも言います。石垣の本体を構成する石材で、隅(すみ)以外の普通の部分に積まれた石垣のことです。

次回は「秀吉の城22(倭城3)」です。

【連載】理文先生のお城がっこう そのほかの記事はこちら

加藤理文(かとうまさふみ)先生

公益財団法人日本城郭協会理事

(こうえきざいだんほうじん にほんじょうかくきょうかい りじ)

毎年、小中学生が応募(おうぼ)する「城の自由研究コンテスト」(公益財団法人日本城郭協会、学研プラス共催)の審査(しんさ)委員長をつとめています。お城エキスポやシンポジウムなどで、わかりやすくお城の話をしたり、お城の案内をしたりしています。

2025年3月まで静岡県の中学校の社会科の教員をしていました。