2018/12/10

【イベントレポート】「山城に行こう!2018」(岐阜県可児市)2

2018年11月に岐阜県可児市で行われた「全国城サミット」。イベントレポートの初回は、お城の位置ゲーで大人気の「ニッポン城めぐり」による2日目・3日目のメイン会場を中心にお届けしましたが、今回は、1日目のトークイベントや2日目の山城めぐりなど、前半2日間の様子をかみゆ歴史編集部の滝沢がレポートします!

会場やお城はもちろん、街のいたるところに幟が立てられ、お祭り気分を盛り上げていた。

豪華絢爛なトークショーにはあの師匠やマンガ家も!

今年も山城に誘われて、やってきました岐阜県は可児! 今年の開催は連休を利用して、11月23~25日まで3日間にも及ぶ。受け入れる市のみなさんもたいへんですが、参加する側も気合いを入れなければならない。可児の「山城に行こう!」の特徴は、遠方からの参加者が多いこと。そのせいだろう、市内にあるビジネスホテルは早い段階で満員御礼となり、城仲間からは「ホテルとるのに苦労しました」という声が聞かれたほど。それほど城ファンには待ちかねたイベントなのだ。

さて、3日間通してメイン会場となったのが、市街地の東に位置する広見地区センター。23日(金)は「戦国寺小屋」と題したトークショーが行われる。入口の「枡形虎口」を通り抜けると、柔らかな陽光に包まれた会場はすでに満杯。入場者はおよそ600人。“城好きたちの熱気で包まれていた”という表現は、決して大げさではないだろう。

会場となった広見地区センター。2階席まで人で埋まった

このイベントのために用意されたマンガ『センゴク』の顔ハメ看板。撮影するために行列ができていた

13時30分からトークショー開始。わかってはいたが、改めて見ると登壇者の豪華なこと。芸能界一の城マニアである春風亭昇太師匠に、城郭研究者である中井均先生と加藤理文先生、お城鳥瞰イラストの作者・香川元太郎さん、城郭ライター・萩原さちこさん。そして、マンガ『センゴク』の作者である宮下英樹さんも、昨年に続いて特別参加。

羽織を着て登場の出演者たち。リラックスしたムードで進む

トークショーは、前半は地元の英雄である戦国武将・森長可と東美濃の山城との関係を議題に、第2部はマンガ『センゴク』に描かれた城の話を中心に進む。それにしても、トークショーに聞き入る来場者のマニアック度が高い! トーク中に「苗木城へ行ったことがある人は手を挙げてください?」「七尾城は?」と促すのだが、場内の何割かの人が手を挙げている。昇太師匠が「こんなマニアックな人たちが集まるイベント、他にないですよ」と驚くほど。それだけ、可児の城イベントが山城ファンに支持されているということだし、一方で、ひと昔前はマニアックな趣味と思われていた山城歩きが一般にも浸透したという表れなのだろう。

豪華絢爛なトークショーにはあの師匠やマンガ家も!

24日(土)、2日目は山城歩きday。この日は可児市内にある美濃金山城、今城、久々利城を結ぶバスが特別運行された。舞台となった3つの城は、今年も見事に整備されていた。土塁も切岸も虎口も、下草が刈られているおかげで、その形状が手に取るようにわかる。城ファンにとっては、これ以上の喜びはないだろう。今城は、つい5〜6年前までは藪(やぶ)と木々に覆われたただの裏山だった。それが地元のボランティアで結成された「今城址を整備する会」の手によって立派な“お城の遺構”として生まれ変わったのだ。「地元の人の散歩コースになればいいなと思って、整備活動をはじめたんです。それなのに、こんな何もない集落のお城に全国からお客さんが来てくれるなんて、そりゃ精も出ますよね」と整備する会のスタッフは話す。

当日は雲ひとつない秋晴れ。地元の人によると、御嶽山がこれだけ綺麗に見えて、噴煙も上っていない日は年に数えるほどしかないという

武将隊の皆さんと記念撮影! 各城では全国から集まった甲冑自慢の武将隊が出迎えてくれた

久々利城の様子。斜面も綺麗に草が刈られ、切岸の角度や段々になった縄張りの様子がよくわかる。ちなみに、この曲輪では的当てゲームが行われていた

こうして整備された城を、その整備を手がけたボランティアの方が案内してくれる。地域の歴史を聞き、その城が地域にどう親しまれてきた(昔は畑として利用されていたり、ボランティアが幼い頃は秘密基地となっていたり)を聞きながら城の遺構をめぐれるというのはとても贅沢な時間だ。それに加えて、久々利城では城内をめぐるスタンプラリーが設置され、今城では訪城後に芋汁がふるまわれた。城を媒介にした、地元の方々とのふれあい。それこそが、可児市の山城イベントの最大の魅力だろう。

訪城後にふるまわれた芋汁に身も心も温まる

久々利城で実施されたスタンプラリー。城をめぐると、記念の織部焼陶器がもらえた

美濃金山城では、滋賀県立大学・中井均ゼミの学生さんが発掘調査の現状をこと細かに説明してくれた

さらに、今年は特別顧問である中井均先生・香川元太郎さんチームと、加藤理文先生・萩原さちこさんチームに分かれて各城に登場。中井先生曰く、中井・香川チームは「縄張図を作成し復元イラストを描くプロフェッショナルチーム」、加藤・萩原チームは「お城を肴にトークする呑兵衛チーム」と称していたが、もちろんどちらも当たり・外れということはなく、お城で4人に出会えれば聞きたいことはたくさんある。実際、4人のまわりには常に人だかりができ、最近行った城自慢やどんなお酒が好きかという話から、山城にはどんな建物が建っていたのか、土塁に柵は必須だったのかといったかなり踏み込んだ議論まで、さまざまな城談義が繰り広げられていた。

中井先生・香川さんといっしょに城歩き。実際に城を歩きながら、縄張図や復元イラストの制作者に直接質問できる機会なんてめったにないこと

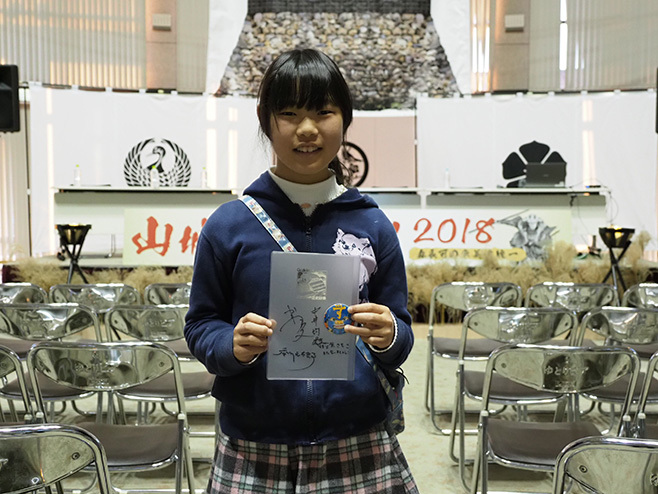

映画がきっかけで森蘭丸に興味を持ち、親子で城歩きを続けているという女の子。トークショーも1番前の席で熱心に聞いており、加藤先生から記念品と登壇者全員のサインをもらっていた

今回のイベントに参加していた層は、男女グループや老夫婦、親子連れとじつにさまざま。特に目立ったのが親子連れの多さで、城人気の裾野の広がりを感じることができた。可児のイベントを訪れると、城は過去の遺物などでは決してなく、“今をいっしょに歩んでいる”存在なんだとつくづく思う。城を生かした存在にするも、殺した存在にするも、地元の人の愛情のかけ方次第。そして、その城を訪れる城ファン次第だろう。だからこそ、来年もまた、必ず可児の城を訪れたいと思う。

執筆・写真/かみゆ歴史編集部(滝沢弘康)

「歴史はエンタテインメント!」をモットーに、ポップな媒体から専門書まで編集制作を手がける歴史コンテンツメーカー。手がける主なジャンルは日本史、世界史、美術史、宗教・神話、観光ガイドなど歴史全般。最近の編集制作物に『天皇〈125代〉の歴史』『マンガ面白いほどよくわかる!新選組』(西東社)、『さかのぼり現代史』『日本の信仰がわかる神社と神々』(朝日新聞出版)、『ニュースがわかる 図解東アジアの歴史』(SBビジュアル新書)、『ゼロからわかるケルト神話とアーサー王伝説』(イースト・プレス)など。