2025/11/27

前田慶次の自腹でお城めぐり 【第27回】凸水口城 後編~伝説の本丸御殿~

お城に関する豊富な知識を持つ前田慶次様(名古屋おもてなし武将隊®)が、全国のお城を実際にめぐりながら歴史・特徴・魅力を解説する人気連載。今回慶次様が訪れたのは水口城(滋賀県甲賀市)の後編です。本丸の乾櫓(水口城資料館)に進軍した慶次様が水口城の歴史とかつての姿を徹底解剖! さらに二之丸周辺や城下町のおすすめグルメも紹介します。

皆の衆、我こそは名古屋おもてなし武将隊天下御免ノ傾奇者前田慶次である。

此度(こたび)城びとと同盟を結び、此の前田慶次が連載を持つ事と相成った。

先ずは、名乗りを上げよう。

演武といったパフォーマンスなるものを披露し、全国各地に遠征を繰り広げる。

結成十六年目を迎え、全国の武将隊の先駆けとして日ノ本を代表とする武将隊である。

して、儂前田慶次は現世に蘇り歴史の語り部として多くの戦に出陣して参った。

伝統芸能を伝える舞台出陣、歴史学者との対談、寺子屋(学校)での歴史授業。

名古屋城検定名誉顧問に叙任され、検定過去最高得点を叩き出す。

日本城郭検定にも挑戦し合格。

日ノ本が誇る歴史文化をより多くの者に伝えるべく、城びとでの連載を始める次第。

題して

【前田慶次の自腹でお城めぐり】

他の連載と何が違うのか!?

・現世に生きる戦国武将自らが感じたことを紹介!

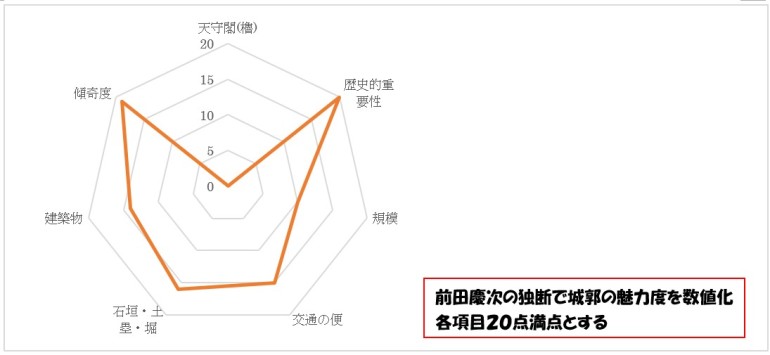

・傾奇者による城郭魅力度数値化!

・城巡りの手引書(案内)となる!

・地域の特色を織り交ぜ、観光が楽しくなる!

・イケメン(前田慶次)が見られる!

・要点を抑えた紹介!

・兎に角分かりやすい!

全国の城に直接己が足で出向き、城の見方、歴史を伝え、其の城の傾き所(見所)や天守閣、男前田度(イケメン)を前田慶次の独断で評価する。

歴史初心者から玄人まで楽しめる、国宝連載となっておる。

ただ城を巡るのではなく! 儂の金子(金)で城に登城する。つまり限られた金子で巡る

旅の道中劇にも注目してもらいたい!!

また巡り方については、王道の道順を歩む故に参考にすると良い。

凸水口城(滋賀県) 城郭の魅力度を数値化

将軍専用の館となった水口城!

【基本情報】

城郭構造:平城

主な築城者:小堀遠州(政一)

主な改修者:加藤明友

築城年:寛永11年(1634)

廃城:明治維新後

主な指定文化財:県指定史跡

【歴史】

■前身、水口岡山城は秀吉様の命で誕生!

天正13年(1585)、秀吉様の命により豊臣政権三中老の一人である中村一氏が水口城から東にある丘に水口岡山城を築城、甲賀の中心都市としての基礎が築かれる。此の周辺は城・館の密集地であり交通の要所として水口は重宝される!

■関ヶ原の戦いで廃城後、宿駅に!

慶長5年(1600)、城主長束正家は関ヶ原の戦いにて西軍に属し自害。水口岡山城は落城し徳川の直轄領となる。慶長6年(1601)、水口は東海道の宿駅(しゅくえき。旅人の宿泊や荷物運搬のための人馬を集めておいた宿場)に指定される!

■将軍家の城郭として水口城誕生!

寛永10年(1633)、徳川将軍家の御茶屋として水口城築城! 作事奉行には当代一流の小堀遠州が任せられる! 寛永11年(1634)、将軍徳川家光が上洛の帰途に水口城に宿泊する。以降は番城(城主がいない状態)となる。

■加藤家入城!御殿はどうなる?

天和2年(1682)、加藤明友が入城。本丸には入城せず城を拡張し二之丸を拠点とした。また、城下町を整備し現在の水口の原型を築く。元禄4年(1691)、城下が大火し本丸御殿も撤去される。明治8年(1875)水口城は廃城となり公売にかけられる。

【近世城郭の魅力】

水口城は近世城郭。

中世と近世では城郭も随分と変化したもんよ。近世城郭の石垣は算木積みで高さを出しながらも整えられた石は美しさも併せ持つ。

水口城は高石垣と称せる程の高さでは無いが、戦の為の城ではない故に見た目重視であろう! とは申せど、塀には狭間も設けられ攻撃も可能である。

して。虎口に設けられた現在の大手門は高麗門を見よ!

高麗門も近世城郭を代表する造りであり、一の門を高麗門とし、二の門を櫓門とする“枡形門造り”が最強の守備として重宝したものじゃ!

水口城も同様の造りとなっておる! 此方は1991年に復興されたようじゃ。

斯様な造り等を見れば城郭の築城時期もちいとは予想できるようになるぞ!

では、いざ郭内部へ!

【城内に名物あり!水口かんぴょうとは?】

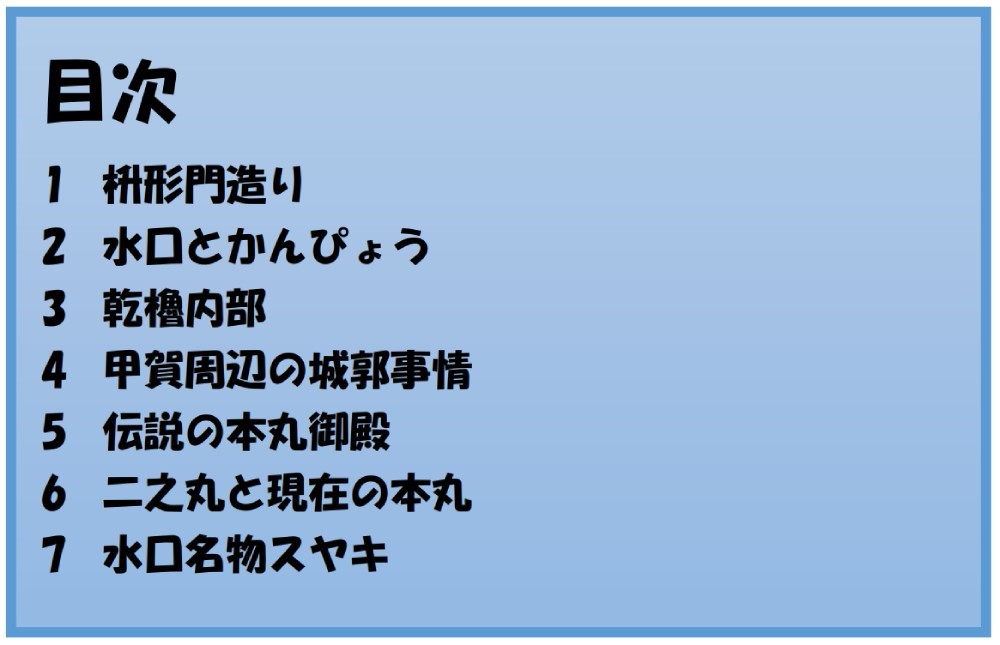

高麗門から入城すると城郭に関係が御座らぬものが目に入った!

雁木の手前に小さな看板があり、宝の在り所でも記したか?と近付くと。

慶次「…かんぴょう!? 何故城内にかんぴょう?」

見渡すとかんぴょうが育てられておる。

1600年頃水口にて水口岡山城主長束正家が命じてかんぴょう作りが始まったとか。これが下野国(栃木県)にまで伝わったとも言われておる!

江戸中期になると、水口城城主加藤家が新たな製法を導入し改良を重ねた結果、献上品としてかんぴょうは重宝されるようになった!

歌川広重の作品「東海道五十三次」でも水口かんぴょうが描かれており、一躍有名に!

慶次「かんぴょうと城と申せば、熊本城も壁にかんぴょうを仕込み非常時に食べられるように備えたのは有名な話である! 土地の名物として資源として水口ではかんぴょうは重宝されたわけじゃな!」

雁木に登り、定番の狭間から狙い撃ちをする絵。城郭写し絵あるある。

さぁ、再移築された乾櫓へ参る!

櫓入口にて御城印を購入できるぞ! 忘れずに証を手にしてゆけ!

儂と城びと共闘貼紙(シール)も貼らせてもらった!

先ずは、二階へ参る。登ると当世の墨絵師「御歌頭」殿がお城EXPOにて描いた作品が展示してあり申す。

慶次「見事な水口城と加藤嘉明の絵。城内に大きく飾られた絵は狩野派や長谷川以来の大抜擢ではないか?」

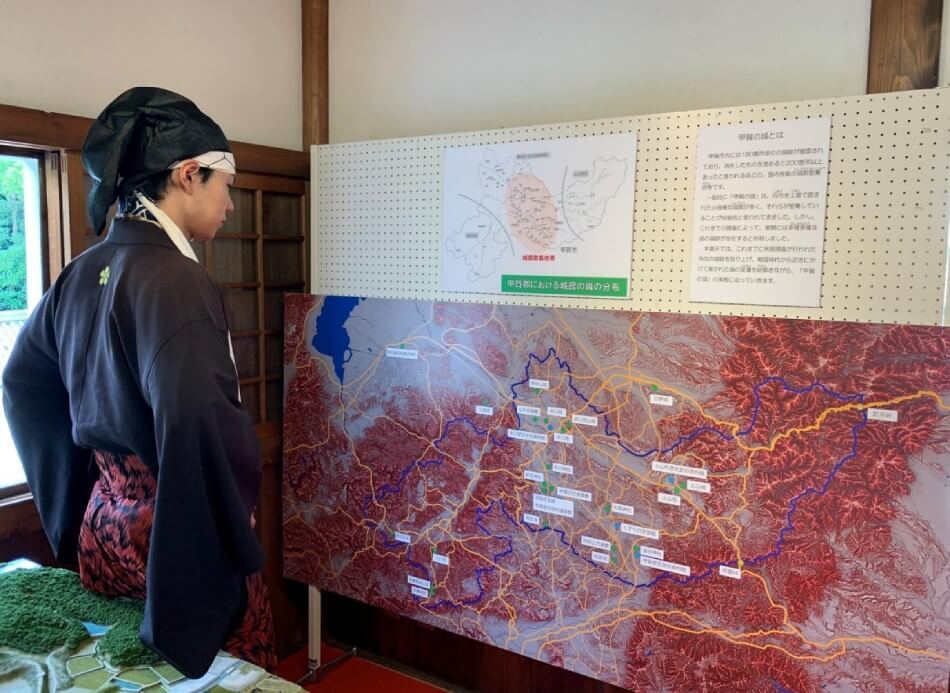

【なぜ甲賀は全国屈指の城郭数!?日本一の甲賀!?】

二階は水口岡山城についてを始め、甲賀の城事情についての展示が多くされておる!

甲賀付近は城郭、館が密集しておる。

慶次「近江国は滋賀県は1300城も存在し、中でも甲賀周辺だけで300近く。現在200近くの城跡が確認できる状況である!

嘗ての甲賀周りは、強大な力を持ち支配する者がおらず地侍による支配。故に争いが多く城が多く築城されたというわけじゃ!

調べによると密集度合いで考えると日本一?らしいぞ。我が故郷はやはり激戦の地であったか」

もう一つ大きな要因は“琵琶湖”の存在じゃ。水運の要でもある琵琶湖は誰もが欲した。人気の土地でもあるのじゃ!

城歩きには是非勧めの土地である!

続いて

現在入城しておる水口城の嘗ての姿。ご覧の通り現在の乾櫓は此処には無く、移築され申した!

北側から見た本丸御殿。現在は水口高校のグラウンドになっておる。

隅には櫓も備えており二条城を感じさせる縄張、構造である。

【水口城徹底解剖!数寄造りが見所!】

一階へ参った!

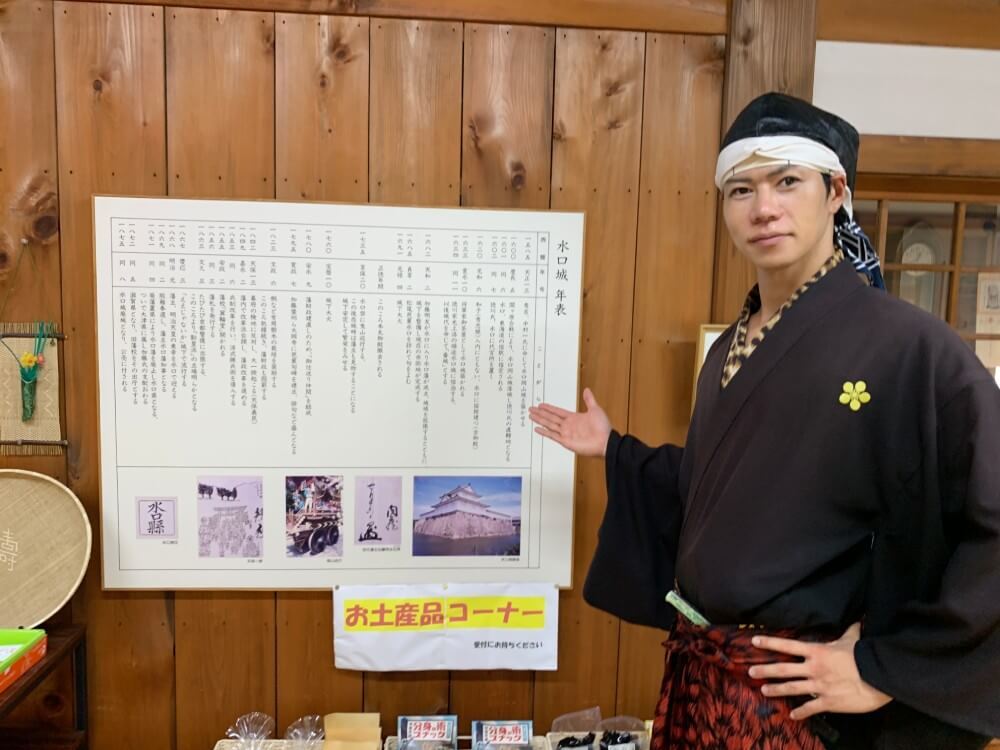

一階も同じく展示物が中心である。中でも水口城の歴史、歩みを知れる年表と城の模型は見逃してはならん!

城郭は本丸御殿の復元模型であるが、幕府京都大工頭中井家の資料を参考に製作されておる!

寛永11年(1634)の指図を元に本丸のみ復元。二之丸等は加藤家が入城してから天和2年(1682)に築かれる!

慶次「最高峰の城郭は中井家が築城するのが鉄板じゃ!」

水口城(将軍家宿館)の本丸御殿を見ると基本的には二条城と同じような造りとなっておる。

宿泊する将軍専用の城というだけ御座って大工頭中井家や小堀遠州に任せた城はやはりどれも似た造りじゃ。

本丸御殿は表向き(公的)と奥向き(私的)に分けられ御亭(二階建ての望楼型の建物)が目を引く。数寄を凝らした造りこそ天下泰平後の建物と言えるであろう!

本丸御殿築城に関わった大工数は290名で当時としても大規模であるのが伺えるし、担当の小堀遠州が屋敷に帰れず働いておったそうじゃ!

元禄4年(1691)に本丸御殿は撤去される。明治8年(1875)水口城は廃城し、公売に。

慶次「将軍徳川家光しか宿泊に利用しなかった幻の本丸御殿というわけじゃ! 勿体無いのう…とお主等は思ったじゃろ!? ワッハハハハハハ」

模型を見て儂は思うた。

慶次「二之丸周辺も見に参ろうぞ!」※現在敷地や学校となっておる

水口城から北へ歩み、すぐ「水口公民館」が御座る。ここを西へ歩む!

慶次「此の広い駐車場なるものと和装建築物が目印ぞ」

【二之丸の現在と…乾櫓】

広い駐車場と林の間に狭き真っ直ぐな道。

慶次「此れは、もしや!? 曲輪の境目!?」

閃いた儂、大正解!!

林は現在私有地となっておるが、二之丸である! 堀は無いが塀で曲輪を分断しておったそうじゃ!

加藤家が入城してからの二之丸は簡易的な城造りとなっておる。

ほいで。

此方が本丸隅部分である。此処が本来の乾櫓が建っておった場所である!

此処に復元すればええんではないか!?と多くの者が思うであろう。

然し、此処は現在水口高校の敷地故に復元したくとも出来ぬわけじゃ。故に、乾櫓は現在復興移築で存在する!

江戸期の石垣に相応しい造りであろう?

さぁ此処までが水口城を感じられる城巡りである。

この近くには甲賀名物もあるそうだで、参ろうぞ!

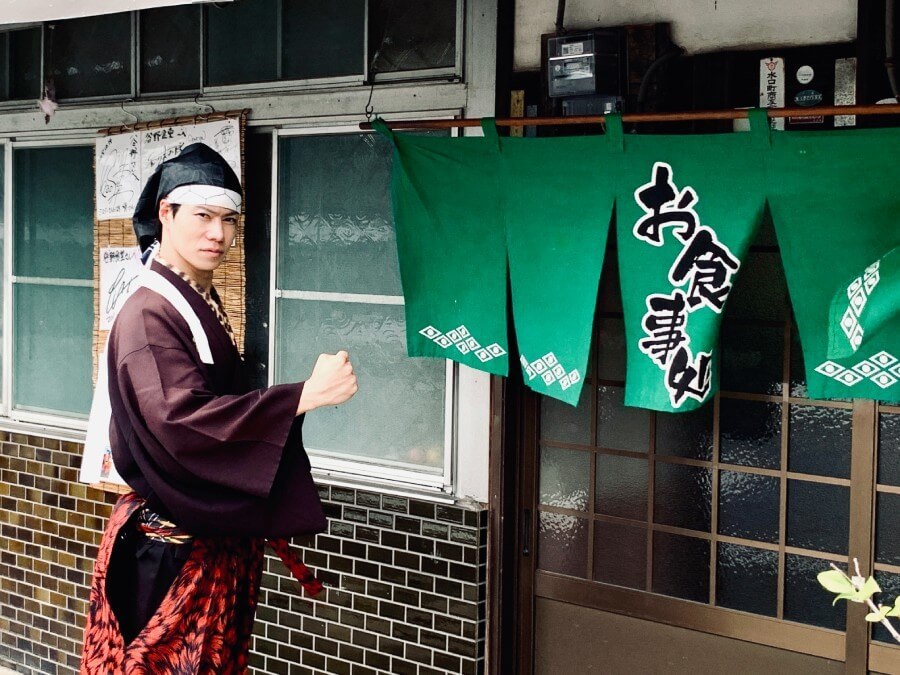

【甲賀水口名物“スヤキ”】

先程の公民館の目の前にある食事処“谷野食堂”へ参った!

此方はこの地の名物“スヤキ”が食べられるとか。

スヤキとは「ネギ、もやし、そば」を焼いた飯である。味付けはソース、胡椒を己で掛けて食すというもの。故に「スヤキ」なのじゃ。

此方の店は戦後から製麺業を営んでおり、自家製の麺を活かそうと誕生した歴史ある名物である!

若人達が腹一杯食べられるように量も大盛等に指定が出来る温かみのあるおもてなしに候。

自家製だけ御座って、コシがありもやしのシャキシャキ感が癖になる。己で調味料を加える事が出来る故に味変も楽しめる!

「焼く」だけなれども、おもてなしの精神を感じる見事な名物であった!

【総評】

水口城の主軸である本丸御殿は現在御座らぬが、模型から知れる事を始め、将軍が為に築城された凄みは伝わったのではなかろうか?

また、江戸期に突入し攻守特化では城郭というのは数少ない故に色んな面で珍らかな城郭である!

城巡りとなると、天守閣や櫓、石垣、門、縄張といった「どう守るのか?」が軸に置かれがちであるが、水口城を巡る視点も持ち合わせれば多くの者達が「城」の更なる魅力を知れるいいきっかけと思うた。

また、甲賀周辺は城郭が多い故に一日で何城巡れるか? そのような楽しみ方もできようぞ!

二条城や名古屋城本丸御殿に匹敵した水口城の本丸御殿もいつの日かこの目で楽しめる日が来ると良いな。

次回の記事も楽しみに致せ!

以上

名古屋おもてなし武将隊

天下御免ノ傾奇者 名古屋城検定名誉顧問 城びと連載人

前田慶次郎利益

▼これまでに紹介した城を知りたい者は、こちらを見よ!

凸伝令

執筆・写真/前田慶次(名古屋おもてなし武将隊)