2025/09/24

前田慶次の自腹でお城めぐり 【第27回】凸水口城 前編~将軍が宿泊する城~

お城に関する豊富な知識を持つ前田慶次様(名古屋おもてなし武将隊®)が、全国のお城を実際にめぐりながら歴史・特徴・魅力を解説する人気連載。今回慶次様が訪れたのは水口城(滋賀県甲賀市)の前編です。過去イチの速さで水口城を発見!?

皆の衆、我こそは名古屋おもてなし武将隊天下御免ノ傾奇者前田慶次である。

此度(こたび)城びとと同盟を結び、此の前田慶次が連載を持つ事と相成った。

先ずは、名乗りを上げよう。

演武といったパフォーマンスなるものを披露し、全国各地に遠征を繰り広げる。

結成十六年目を迎え、全国の武将隊の先駆けとして日ノ本を代表とする武将隊である。

して、儂前田慶次は現世に蘇り歴史の語り部として多くの戦に出陣して参った。

伝統芸能を伝える舞台出陣、歴史学者との対談、寺子屋(学校)での歴史授業。

名古屋城検定名誉顧問に叙任され、検定過去最高得点を叩き出す。

日本城郭検定にも挑戦し合格。

日ノ本が誇る歴史文化をより多くの者に伝えるべく、城びとでの連載を始める次第。

題して

【前田慶次の自腹でお城めぐり】

他の連載と何が違うのか!?

・現世に生きる戦国武将自らが感じたことを紹介!

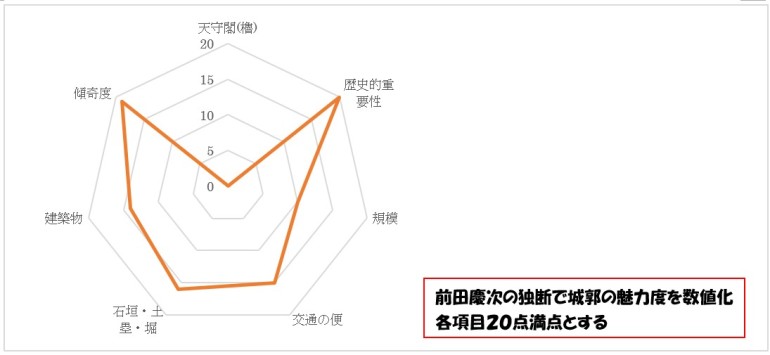

・傾奇者による城郭魅力度数値化!

・城巡りの手引書(案内)となる!

・地域の特色を織り交ぜ、観光が楽しくなる!

・イケメン(前田慶次)が見られる!

・要点を抑えた紹介!

・兎に角分かりやすい!

全国の城に直接己が足で出向き、城の見方、歴史を伝え、其の城の傾き所(見所)や天守閣、男前田度(イケメン)を前田慶次の独断で評価する。

歴史初心者から玄人まで楽しめる、国宝連載となっておる。

ただ城を巡るのではなく! 儂の金子(金)で城に登城する。つまり限られた金子で巡る

旅の道中劇にも注目してもらいたい!!

また巡り方については、王道の道順を歩む故に参考にすると良い。

凸水口城(滋賀県) 城郭の魅力度を数値化

将軍専用の館となった水口城!

【基本情報】

城郭構造:平城

主な築城者:小堀遠州(政一)

主な改修者:加藤明友

築城年:1634年(寛永11年)

廃城:明治維新後

主な指定文化財:県指定史跡

【歴史】

■前身、水口岡山城は秀吉様の命で誕生!

1585年(天正13年)、秀吉様の命により豊臣政権三中老の一人である中村一氏が水口城から東にある丘に水口岡山城を築城、甲賀の中心都市としての基礎が築かれる。此の周辺は城・館の密集地であり交通の要所として水口は重宝される!

■関ヶ原の戦いで廃城後、宿駅に!

1600年(慶長5年)、城主長束正家は関ヶ原の戦いにて西軍に属し自害。水口岡山城は落城し徳川の直轄領となる。1601年(慶長6年)、水口は東海道の宿駅(しゅくえき。旅人の宿泊や荷物運搬のための人馬を集めておいた宿場)に指定される!

■将軍家の城郭として水口城誕生!

1633年(寛永10年)、徳川将軍家の御茶屋として水口城築城! 作事奉行には当代一流の小堀遠州が任せられる! 1634年(寛永11年)、将軍徳川家光が上洛の帰途に水口城に宿泊する。以降は番城(城主がいない状態)となる。

■加藤家入城!御殿はどうなる?

1682年(天和2年)、加藤明友が入城。本丸には入城せず城を拡張し二之丸を拠点とした。また、城下町を整備し現在の水口の原型を築く。1691年(元禄4年)、城下が大火し本丸御殿も撤去される。1875年(明治8年)水口城は廃城となり公売にかけられる。

【水口城は凄い城なんだで!?】

将軍の城ってどんな城じゃと思う? 世の者達よ、数多ある城郭の中でも指折りの城郭の定義としては“将軍の城”は外せぬであろう! 何と申しても武家の棟梁が如何様な城を築城したのか、他との違いはどうなのか。

そんな気になる主等の期待に応えるべく此度参る城郭は其の名も「水口城」である!

慶次「聞いたことが無い者も少なからずおるはずじゃ! 水口城は徳川将軍家の為に築城された城であるが、先に名前が出た城程知名度は無い! 故に何故知名度が足りぬかまで解説してやろうぞ!(江戸城以外は連載記事で出しておるで比較するのも良いぞ!)」

して、名古屋の玄関口は名古屋駅から此度は出陣じゃ!

目指すは水口城は近江国、滋賀県甲賀市である!

JR名古屋駅から亀山まで参る! 乗り換えて柘植まで行軍!

伊勢国亀山と申すと、東海道の要でもあり蒲生氏郷も居城とした亀山城がある故に参りたかったが、此度は見過ごす!!

柘植着陣! 因みに柘植駅は三重県で最初に開業された駅である! 駅構内には伊賀市ということもあり、忍の絵が至る所に記されておる! 近くは伊賀上野城もある故に機会あらば参るが良い!

道中に一度は参りたい城が出てくるのう。東海圏に初めての城巡りするならば此の行路は効率良いやもしれんぞ!?

乗り換えは近江鉄道の行路へ切り替える!

柘植から水口城南駅まで参る! 歴戦の強者感漂う鉄籠でいざ!

近江国の水口城南駅に着陣! 名古屋駅から乗り換えに乗り換え申して約1時間半ばかしで辿り着くぞ! 此処から水口城は徒歩ですぐ着くようだで!?

駅目の前に定番の地図があり申すで確認すべし!

【水口は交通の要所で離宮もあった?】

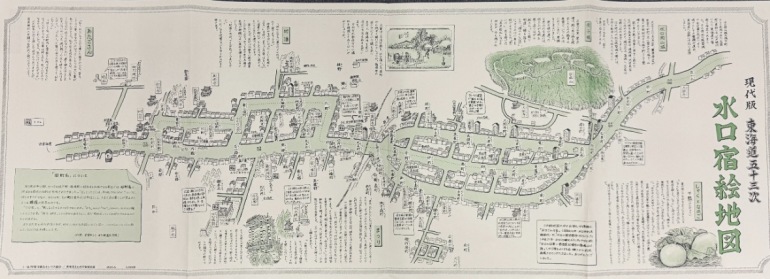

奈良時代にこの辺りは聖武天皇の離宮である紫香楽宮が存在した! 伊勢~江戸方面まで繋ぐ東海道、交通の要所が大きな要因である。江戸時代の代表作品「東海道五十三次」作:歌川広重には水口宿が登場する! 水口城の目の前はその名残が数多残っておるそうじゃ! 室町時代には伊勢参宮の将軍家や文人達の通行も多く賑わいをみせた!

その後、豊臣秀吉様の命で水口岡山城が築城され、水口はその城下町として整えられ申した。関ヶ原の戦い以降に水口岡山城は廃城されたが、旧城下町は東海道の宿駅に指定され大規模に発展した! 城下町を残す城郭も幾つかあるが、水口城は歴史上紐解いても重要な要所であった事が分かるであろう!

甲賀市からは斯様な宿絵図も配布しておる!(上の図)

今世ではちと古い日本建築も多く見られる故に街並みを散歩するだけでも、非日常が味わえるやもしれんぞ? 勧めは旧東海道を歩む事じゃ!

では、水口城を目指して歩んで参る…

って驚きの歩んで3分ばかしで水口城の櫓発見!

慶次「早すぎる! 今までの城郭巡りで最速か?」

【水口城の櫓は此処ではない?石垣と堀に注目!】

この建物は水口城資料館である。櫓のように感じると思うが、実は此処には本来、櫓は存在しておらず番所しか無かったのじゃ。水口城にあった乾櫓を復元移築で此処に築城したのじゃ。

乾櫓も本来の場所に復元したい所であるが、それについては後程詳しく伝え申すのう。

慶次「本来無かった場所に建物を再建、復元するのは現世ではよくある話。隅部分でもある故に攻守の要である櫓があってもおかしくないのが皮肉であるな。此処は出丸という曲輪じゃ。」

では、水口城の石垣を見てみよ! 切込接ぎの布積である事が此処からでも確認出来申す。

この質の高さから江戸時代は寛永期以降というのが予想できよう。まぁ後に修繕で積み直した可能性も考えられるが! 聞けば堀に近い部分は築城当時のまま!

慶次「即ち、石垣の色付きの変化に注目すべきじゃ。もしやすると境界線としては、黒い辺りまでが当時からの石垣で白い箇所が資料館築城前後あたりで積み直しした箇所ではなかろうか?」

儂の予想であるが、皆はどう考える?

儂は寛永期以降の石垣が好きなんじゃ。理由は至極簡単。

慶次「美しい! 我等が生きた中世から近世にかけての石垣の不揃い感が好みな者も多いと思うが、夢に見た整えられた斯様な石垣はずっと見てられるわ!」

して。堀は水堀である。本丸、出丸周りは水堀となっており野洲川(琵琶湖に流入する最大級河川)の伏流水を利用しておるようで枯れる気配は御座らん! 流石我等が海は琵琶湖!

野洲川と申すと、野洲河原の戦いが懐かしいのう。1570年(元亀元年)織田軍と六角軍が激突した戦じゃ!

余談であるが、この合戦の前に柴田勝家様が長光寺城の戦いにて籠城した結果、兵糧が尽き瓶に入った水を割り打って出るという力技は根性論で六角勢を打ち払った伝説があり申す! 世で有名な“瓶割り柴田”の異名は此処からじゃ!

つまり、織田軍が都上洛においても重要な土地であったわけじゃ!

史跡水口城跡は橋の目の前あり申す!

【御成橋は使用頻度が…】

此方が水口城御成橋である。徳川将軍家が使用する橋故に御成橋と名付けたのであろう。実は最近修繕したばかしで、非常に綺麗な状態と共に木の香りも残っておった!

此処から出丸であり抜けた先に本丸があり、御殿の車寄せへと繋がる故に格式も高く造られていたであろうな。約22メートルの長さである!

慶次「残念乍、将軍が水口城を宿泊に利用したのは三代将軍徳川家光が最初で最後であった故に、後にも使用されることは無かった。」

ん?どっかで聞いたことあるような。

【続き】

この先は出丸にて水口城の歴史と共に本丸と城外も伝えて参るぞ! 刮目せよ!!

次回の記事も楽しみに致せ!

以上

名古屋おもてなし武将隊

天下御免ノ傾奇者 名古屋城検定名誉顧問 城びと連載人

前田慶次郎利益

▼これまでに紹介した城を知りたい者は、こちらを見よ!

凸伝令

執筆・写真/前田慶次(名古屋おもてなし武将隊)