2021/12/22

戦国時代の甲冑【前編】武士の象徴・兜の進化

身を守る実用的な防具でありながら、美しい装飾もされていた「甲冑」。テレビや博物館などで目にすることはあっても、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。そんな「甲冑」について歴史研究家の小和田泰経先生にわかりやすく解説していただきます! 今回のテーマは「戦国時代の甲冑」。頭部を守る防具として、そして武士の象徴でもあった兜の進化と流行に注目します。

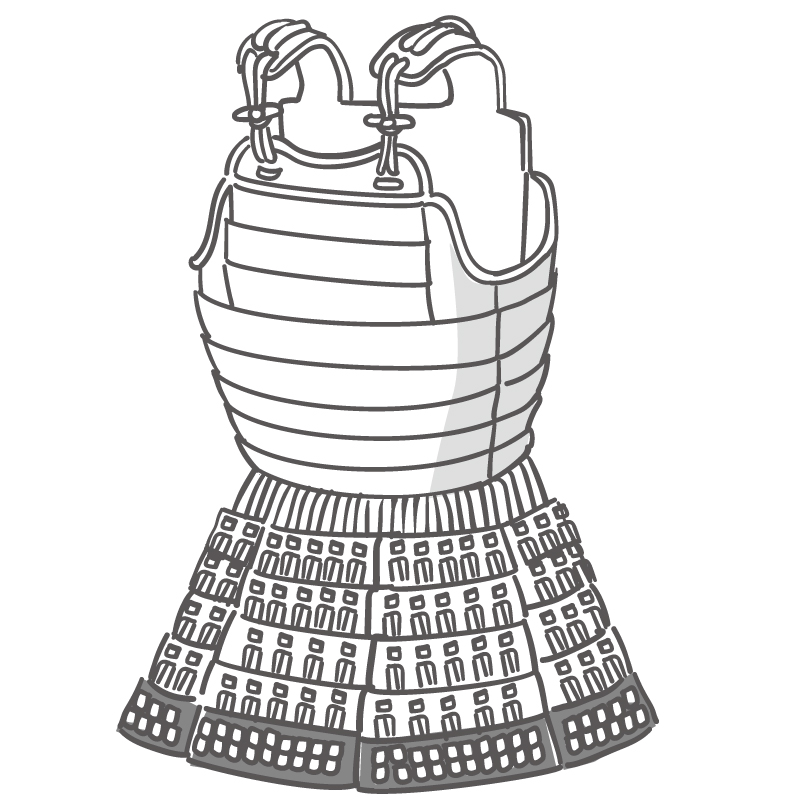

当世具足で最も重要だったものは?

甲冑とは、兜と鎧のことを指します。ちなみに、「甲」が鎧で「冑」が兜です。のちには「甲」も兜と同じ意味で使われることもありますが、本来の意味は「鎧」です。つまり、頭部を守る兜と胴部を守る鎧を一式とした武具が甲冑ということになります。

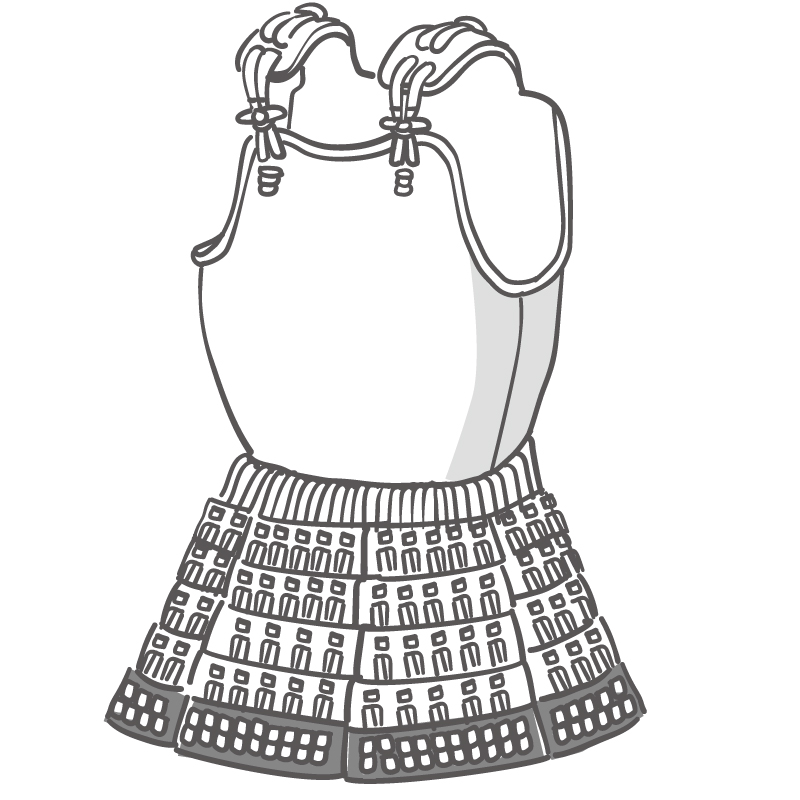

戦国時代の甲冑は当世具足と呼ばれました。「当世」とは現代という意味で、「具足」は全て揃っているという意味です。実際、戦国時代の甲冑は、兜・胴・袖に加え、腕を守る籠手(こて)、太腿を守る佩楯(はいだて)、脛を守る脛当(すねあて)などの小具足が完備されていました。このような、当時としては最先端の甲冑を、当世具足といったわけです。

当世具足の中で、最も重要なのは兜でした。それは、頭部を守るという防具としての意味からだけではありません。兜は、武士の象徴でもあったからです。実際、戦国時代の戦場では、兜が掲げられていました。兜をみれば、味方はもちろん、敵もその兜の着用者が誰であるか認識できていたわけです。

頭の形に近かった戦国初期の兜

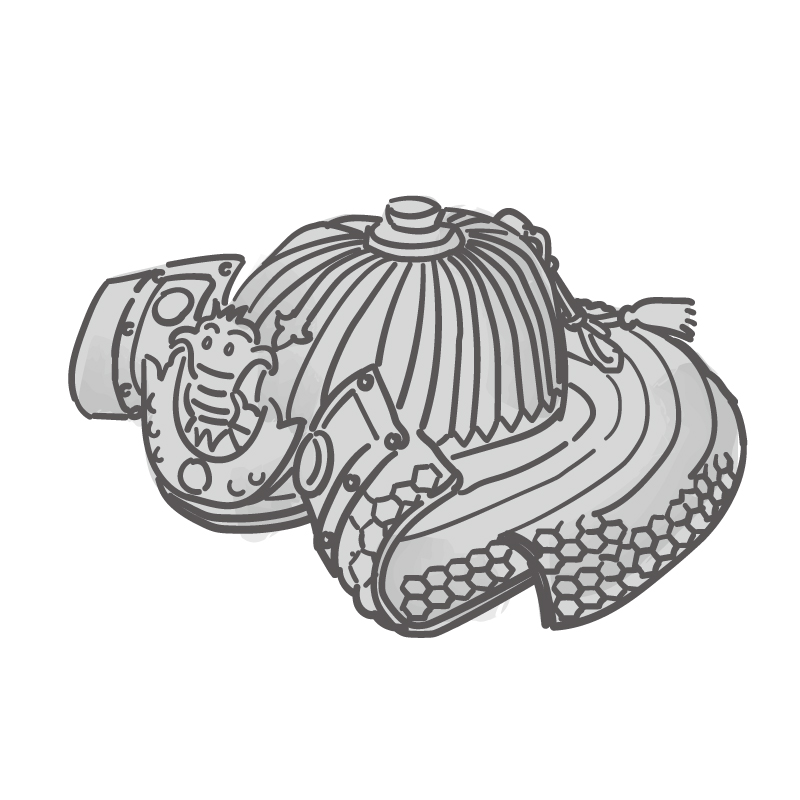

戦国時代の初期、兜は室町時代以来の阿古陀形筋兜(あこだなりすじかぶと)が一般的でした。阿古陀形筋兜というのは、頭頂の前後に膨らみをもたせた形をしている兜です。阿古陀瓜という瓜に形が似ていることから名づけられました。

阿古陀形筋兜

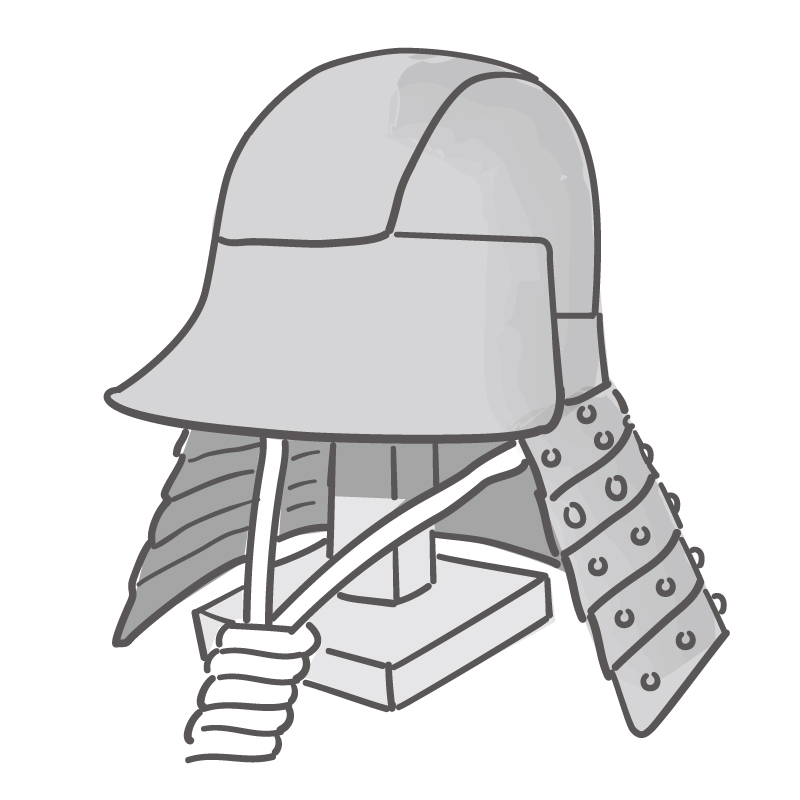

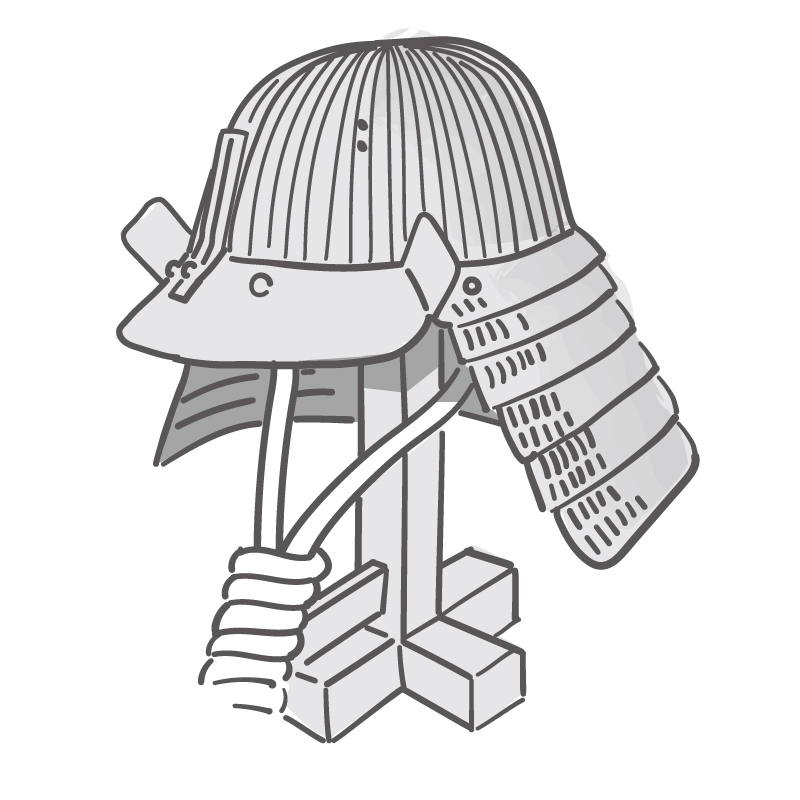

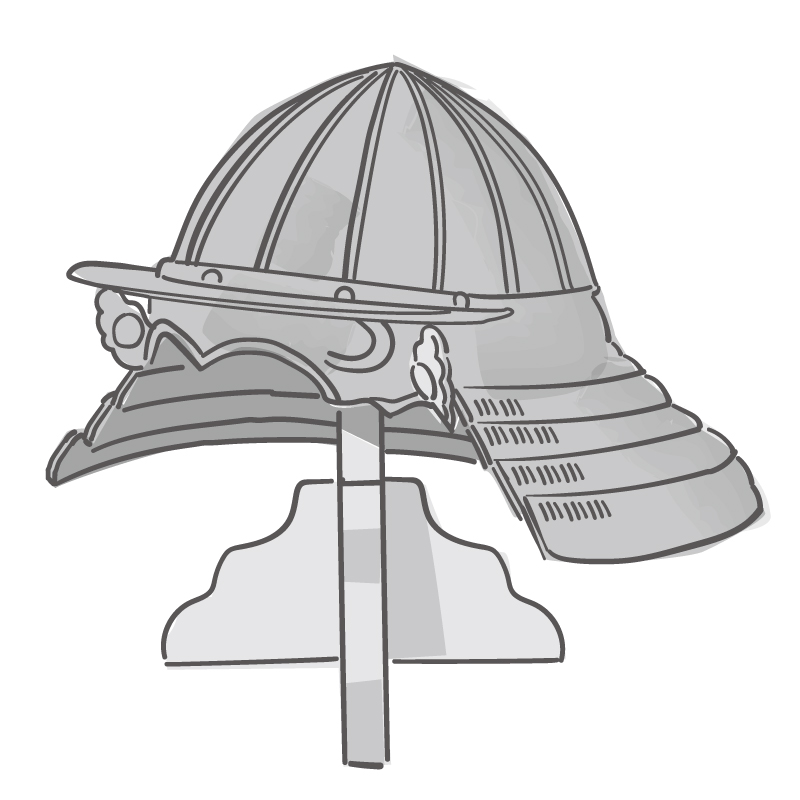

ただし、阿古陀形筋兜は、必ずしも堅牢ではなかったことから、応仁元年(1467)に始まる応仁・文明の乱のころから、畿内を中心に頭形兜(ずなりかぶと)が普及していきます。頭形兜は頭のように丸みを帯びた形の兜で、部品点数が少ないことから量産を可能としていました。初期の頭形兜を一般的には古頭形兜といい、戦国時代の後期には日根野弘就・高吉父子が改良した日根野頭形兜(ひねのずなりかぶと)や、細川忠興によって改良された越中頭形兜(えっちゅうずなりかぶと)として進化し、日根野頭形兜や越中頭形兜は江戸時代にも使われています。

頭形兜(上図)

日根野頭形兜(上図)

越中頭形兜(上図)

頭形兜が普及したころ、関東では筋兜(すじかぶと)と小星兜(こぼしかぶと)が作られるようになりました。どちらも、細い鉄板を鋲(びょう)を用いて矧(は)ぎあわせて強度を高めていますが、鋲をつぶして鉄板の筋を残しているのが筋兜、鋲をそのまま残しているのが小星兜です。見た目は違いますが、どちらも構造的には変わりません。

応仁・文明の乱よりも前に、関東は享徳3年(1454)から始まる享徳の乱で30年近くの長きにわたって混乱していました。そうした状況のなか、筋兜や小星兜といった堅牢な兜が必要とされたものと考えられます。

なお、筋兜や小星兜に用いられている鉄板の数を「間」といい、八間・十二間・十六間・三十二間・六十二間などがあります。筋兜であれば八間筋兜・十二間筋兜・十六間筋兜・三十二間筋兜・六十二間筋兜といい、小星兜であれば八間小星兜・十二間小星兜・十六間小星兜・三十二間小星兜・六十二間小星兜などといいます。間数に決まりはありませんが、使用している鉄板が多ければそれだけ堅牢になるものの、手間がかかるため高価でした。

そのため、武士の身分によって、兜の間数も違っていたようで、有名武将クラスであれば、六十二間筋兜か六十二間小星兜というのが一般的です。なお、江戸時代には百二十間とか二百間の兜も作られていますが、鍛治の技術を見せつける意味もあり、実用とはかなりかけ離れていました。

筋兜(上図)

小星兜(上図)

頭形兜や筋兜・小星兜は、形状が同じため、兜だけでは着用している武将を識別することができません。そのため、それぞれの武将は、兜に前立(まえだて)をつけて区別していました。前立というのは、兜の前面につけた立物のことです。江戸時代の前立は家紋をそのまま前立にしていることが多いようですが、戦国時代には、神仏の名号や造形など、武将自身の信仰や信条を意識した前立を用いています。

他の武将と差別化しやすい「変わり兜」が主流に

戦国時代の中期には、従来の頭形兜や筋兜・小星兜とは形状の違う兜が作られるようになりました。それが、突盔兜(とっぱいかぶと)・桃形兜(ももなりかぶと)です。突盔兜は頭上で尖らせた形、桃形兜は文字通り桃のような形をした兜です。いずれも、兜鉢は鉄製でした。

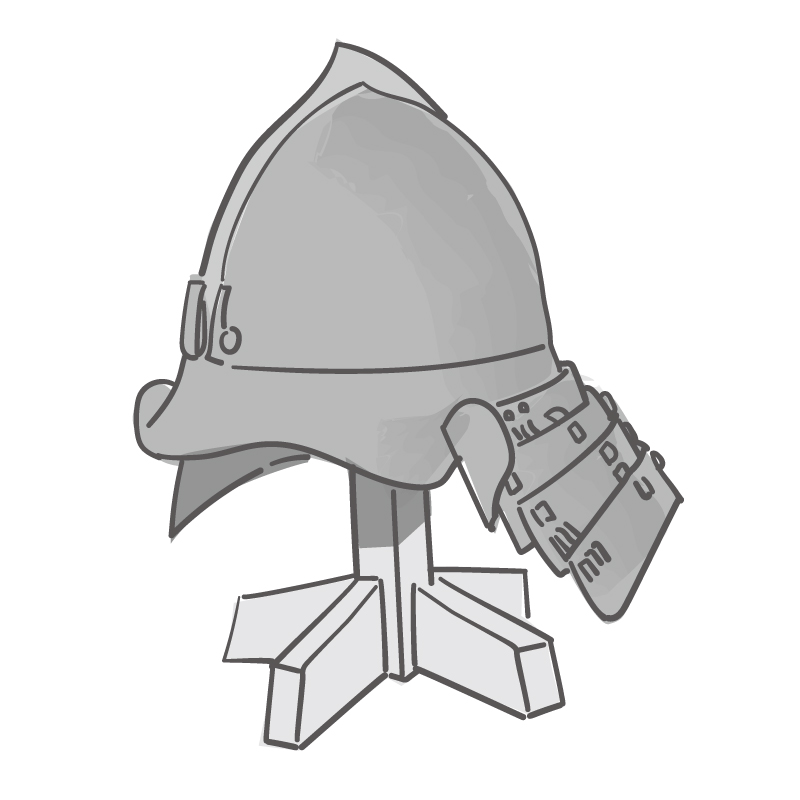

突盔兜(上図)

桃形兜(上図)

突盔兜・桃形兜は、頭形兜のように工程は少なく、安価に作ることができました。戦闘の激化にともない、兜の需要が高まったことで採用された形式といえるでしょう。こうして量産されることになったわけですが、当然、同じ形の兜が多く存在することになります。そのため、特徴的な立物を立てたり、金箔を押すなど武将は自らの兜に付加価値をつけました。

兜の立物も、それまでの前立だけでなく、脇につける脇立、上につける頭立、後ろにつける後立があります。かなり大きな立物がつけられることがありますが、軽い木材や革・和紙で作られているので、見た目とは裏腹に実際は重くありません。また、戦場で破損してもいいように、常にスペアが用意されていました。

そして、戦国時代の後期には、いわゆる変わり兜が流行しました。変わり兜とは、鉄製の鉢の上に装飾を施した兜です。江戸時代には、兜鉢(かぶとばち)そのものの造形を変えた兜もみられますが、戦国時代には、頭形兜・突盔兜・桃形兜の上に和紙や革で造形を施しているのが一般的です。形状は、動物・昆虫・植物・魚貝といった自然のものから、烏帽子や冠など、実際にかぶるものをモチーフとした兜まで多種多様です。

こうした変わり兜は、重厚のように見えますが、重いのは兜鉢の部分だけであり、その上に革や和紙で造形しているだけなので、重さとしては従来の兜とさほど変わりません。それでも、見た目には今まで以上に差別化ができるということで、戦国時代の最末期にあたる大坂の陣のころには、こうした変わり兜が、戦場の主流となっていました。

鉄砲伝来をきっかけに胴も進化

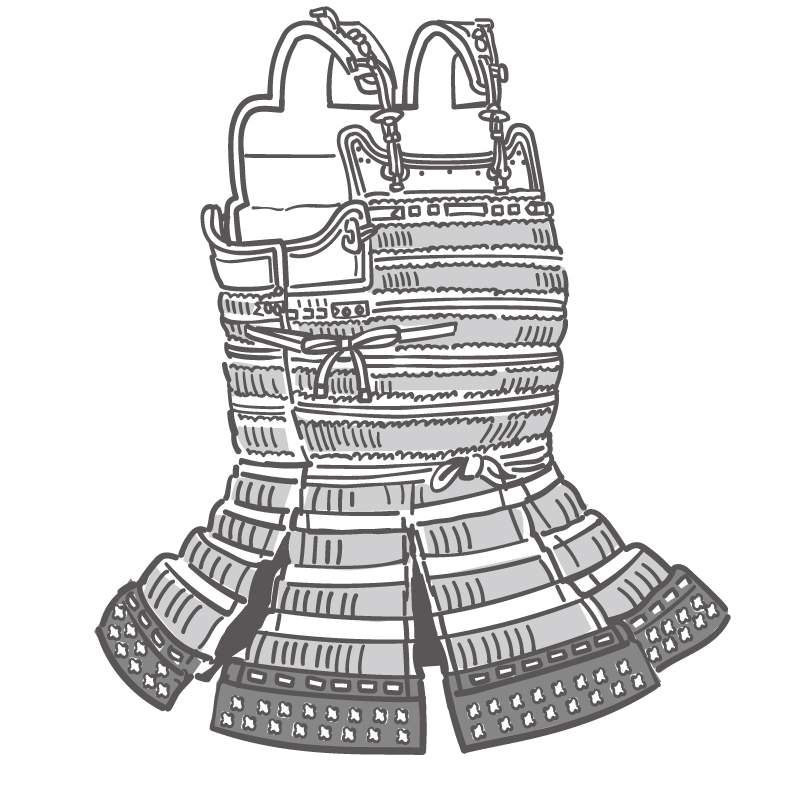

胴についていえば、戦国時代の初期には、小札(こざね)を用いた丸胴が一般的でした。小札は、平安時代から鎌倉時代の甲冑にも用いられていますが、革や鉄で作られた短冊状の小さな板のことをいいます。小札と小札を糸や革で縦横に繋ぎ、胴の形に整えました。のちには、小札と小札の重なる部分を少なくするため、簡略化した伊予札(いよざね)が普及しており、そのため、従来の小札のことを本小札(ほんこざね)と呼んで区別することもあります。

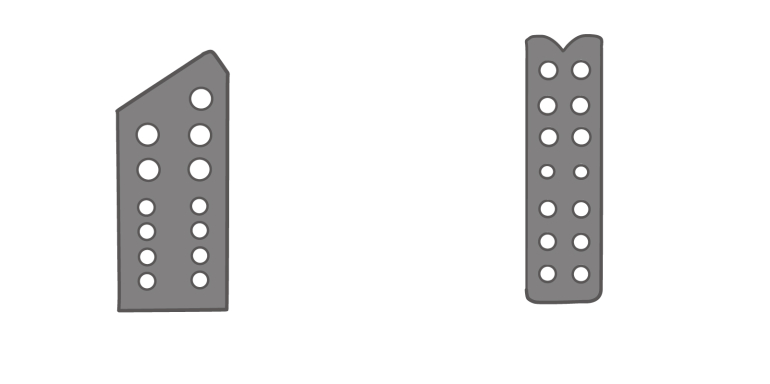

本小札(左)、伊予札(右)

天文12年(1543)とされる鉄砲伝来以降、合戦では鉄砲が主力武器として用いられるようになり、甲冑も銃弾から身を守るため、小札ではなく、革や鉄の板を用いた胴が使われるようになります。板を用いた胴には、一枚板を用いた仏胴(ほとけどう)のほか、細長い板を上下あるいは左右に繋ぎ合わせた桶側胴(おけがわどう)などがあります。

なお、鉄板を用いていても、それまでの本小札や伊予札を用いた甲冑には、武士の憧れがあったのかもしれません。板を本小札や伊予札を並べたような形状に加工し、それを繋げた切付小札(きりつけこざね)の胴もありました。もちろん、切付小札の胴は、外観は小札を用いているように見えますが、裏側を見れば一枚の板物になっています。とはいえ、敵に胴の裏側を見られることはないので、それでも問題なかったわけです。

また、戦国時代の最末期には、ヨーロッパから輸入された胴を用いた南蛮胴(なんばんどう)もありました。ちなみに南蛮胴は、ヨーロッパで実際に使われていたものだけではなく、南蛮胴を模倣して日本で作られたものもあります。

小札の胴(上図)

仏胴(上図)

桶側胴(上図)

南蛮胴(上図)

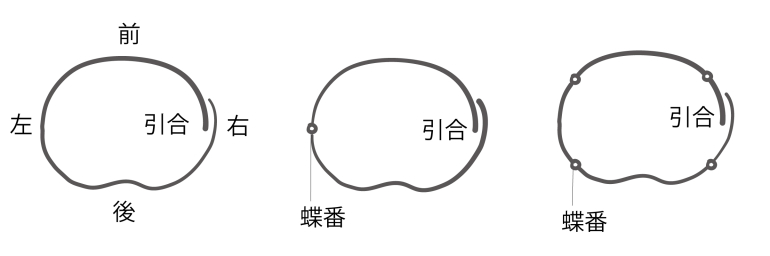

板を使用した胴は、小札を威(おど)した丸胴のように伸縮しないため、当然のことながら、蝶番がなければ着脱できません。必ず、蝶番を用いて着脱する形式になっていたのですが、蝶番の数により、二枚胴や五枚胴とよばれます。理論的には、三枚胴や四枚胴・六枚胴も作ることは可能でしたが、利便性の問題からあまり普及はしていません。

(左)丸胴(上からみた構造)、(中央)二枚胴(上からみた構造)、(右)五枚胴(上からみた構造)

有名武将の甲冑はどうやって残されてきたのか

当世具足は、兜や胴・袖にに籠手・佩楯・脛当などの小具足で構成されます。それぞれ、武将が自らの好みで選ぶことができました。ですので、武将によって、着用していた甲冑の見た目は異なります。当世具足には、そもそも袖がない甲冑も存在します。

また、武将個人の好みのほか、時期や地域により流行もあり、完成した甲冑は、オリジナリティーの高いものとなりました。組み合わせによって甲冑の見た目は大きく変わりましたから、戦場で区別するという意味でも、十分にその役割を果たしていたと言えます。全く同じ甲冑が存在しないというのも、当世具足の魅力といえるのではないでしょうか。

甲冑の流行は、畿内から広まっていったようです。それが、天下統一によって、各地に普及しました。新式の甲冑は、畿内から地方に広がったとみられますが、ただし、それを採用するかどうかは、地域によっても異なりました。そのため、当然のことながら、戦国時代の最末期にあっても、古い様式の甲冑を好む武将もいたわけです。

戦国時代に作られた当世具足は、現代にも伝わっています。ただし、実物は残されておらず、江戸時代に調査した時の記録のみが伝わる甲冑も少なくありません。江戸時代の火災などで焼失してしまった甲冑もあるからです。そういうことを考えると、戦国時代の甲冑が現存していることは、奇跡的なようにも思えてきます。

有名武将の甲冑が現代までどのように伝えられてきたかというと、主に次のような場合があります。

1. 武将が自ら神社に奉納

2. 武将の末裔が寺社に奉納

3. 武将の末裔が現在も保管(博物館への寄託を含む)

4. 武将の末裔が博物館に寄贈

5. 武将の末裔によって売却されたものを第三者が購入

武将が自ら戦勝祈願のため神社に奉納した甲冑は、社伝や甲冑の様式から事実とみうけられることがほとんどです。時代が確定できるため、年代を決めるうえでの基準資料になりうるという意味でも大変に貴重です。

武将の死後、末裔の方が寺社に奉納したり博物館に寄贈したりしている場合、そのまま保管し続けている場合も、おおむね基準資料になりえます。ただし、経年劣化をしますので、江戸時代から現代までに修復されているのは確実ですし、火災に遭った場合などは、大幅に作り直されていることも少なくありません。また、江戸時代に描かれた肖像画などをもとに作られている可能性も否定できない場合も多く、制作年代には特に留意する必要があります。戦国武将の甲冑だからといって、戦国時代に作られているとは限らないのです。先祖の功績を称えるため、江戸時代に新調することも珍しくはありません。

江戸時代には、各大名家の重宝として伝えられた甲冑も、近代になって旧大名家から売り立てられていることも多いです。明治維新の直後は新政府から藩主に任じられた大名も、廃藩置県によって、その地位も失ってしまいます。そうしたなか、先祖伝来の甲冑を売り立てる旧大名家もいたわけです。売り立てられた甲冑を第三者が購入することには何の問題もありませんが、売り立てによって、甲冑が旧大名家の手を離れることになってしまいました。このため、それまで旧大名家にまとめて保管されていた甲冑は散逸し、それぞれの甲冑の所在も、転売が繰り返される間に分からなくなってしまうこともあります。

とはいえ、勝者として江戸時代にも大名家として存続した武将の甲冑は、現在の所有者がどうであれ、どこかで現存していることが多いです。一方、滅亡してしまった武将の甲冑については、確実なものはほとんど残されておりません。

戦場では、足軽のような雑兵ではなく、武将を討つことが勲功とされていました。武将は、兜をかぶっているかどうかで判断されています。つまり、兜をかぶっている階層が、武将として認識されていたわけです。そのため、武将を討った場合は、首を兜ごととって主君に報告しました。これを「兜首」と称し、褒賞の対象となりました。必然的に、兜は敵方に持ち去られてしまうことになります。鎧は戦場に残されますが、敗戦している状況下で、本国まで運ぶことはなかなかできません。そのため、鎧は戦場に放置されることが多かったようです。そして、その鎧は、土地の人々によって回収され、転売されていったようです。

<関連記事>

戦国時代の甲冑【後編】有名武将たちが着ていた甲冑は?:https://shirobito.jp/article/1428

【意外と知らない甲冑の歴史】弥生時代は木製だった!?:https://shirobito.jp/article/1376

小和田泰経(おわだやすつね)

静岡英和学院大学講師

歴史研究家

1972年生。國學院大學大学院 文学研究科博士課程後期退学。専門は日本中世史。

著書 『家康と茶屋四郎次郎』(静岡新聞社、2007年)

『戦国合戦史事典 存亡を懸けた戦国864の戦い』(新紀元社、2010年)

『兵法 勝ち残るための戦略と戦術』(新紀元社、2011年)

『別冊太陽 歴史ムック〈徹底的に歩く〉織田信長天下布武の足跡』(小和田哲男共著、平凡社、2012年)ほか多数。

イラスト:関根庸子(sugar)・監修 小和田泰経