2023/04/04

理文先生のお城NEWS解説 第50回 「久野城」のイラスト復元2

加藤理文先生による「理文先生のお城NEWS解説」。全国のお城では日々発掘調査や研究が行われていますが、この連載ではお城のニュースについて「こんなところに目を向けると面白い!」というポイントや、注目すべき点を加藤先生から教わります。今回のテーマは前回に続き、加藤先生が復元城郭イラストの第一人者・香川元太郎さんと挑んだ久野城(静岡県袋井市)のイラスト復元です。2回構成の第2回では、往時の姿を推定した久野城のイラストを制作していく過程について紹介します。

前回は、久野城の歴史や構造を中心に見てみました。そして、復元時期をどのようして決めたのか、復元するにあたって過去の発掘調査成果について担当者が集まって話し合い、検出遺構の性格やその時代についてすり合わせを実施したこと等を紹介しました。こうした検討により、天正18年(1590)の久野城の姿がほぼ判明したのです。これによって、やっとイラスト作成に移ることができるようになりました。今回は、香川元太郎さんとのやり取りとイラスト完成までをまとめたいと思います。

地形と発掘成果

イラストはどのように出来たのでしょうか。順を追って説明したいと思いますが、紙面の関係もありますので、細かな修正のやり取りは省いて、大まかなやり取りのみ紹介したいと思います。こういう過程を踏んで完成させていくとご理解ください。

まず香川さんに、現況の久野城の地形図、現在及び開発前の昭和40年代の航空写真、縄張図等の資料を送ると共に、イラスト作成の方向を示しました。久野城は、南側に表御殿があり、東側が大手と考えられていましたので、南側から見た姿が、建物群が連なり、近世城郭らしい場所になります。尾根続きとなる北側は、建物群は少なく、横堀や土塁、竪堀、切岸が連なる軍事的な部分が見られる場所です。そうした特徴を考慮し、久野城の軍事的部分と、湿地に囲まれた地形が最も理解できる方向にしようと、北西上空から見た姿のイラストとすることにしました。

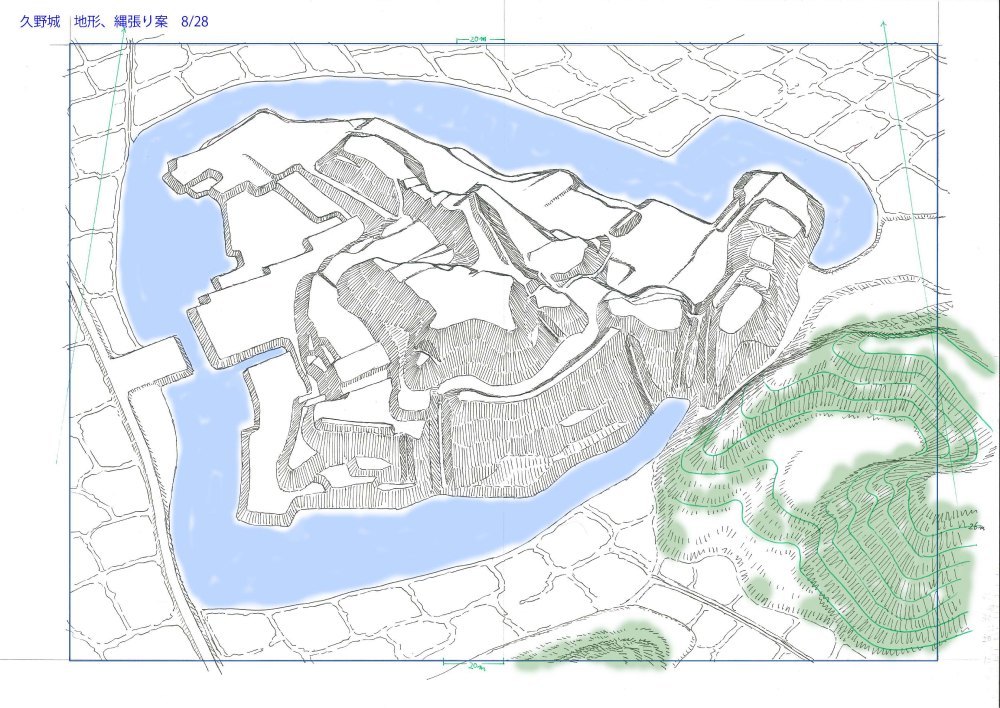

これに対し、❶「久野城地形、縄張り案」を香川さんが作成してくれました。

教育委員会が送付した資料から起こした❶「最初の地形・縄張り案」です。全てはここからスタートします。この図を基にして、天正18年に戻していく作業が始まりました

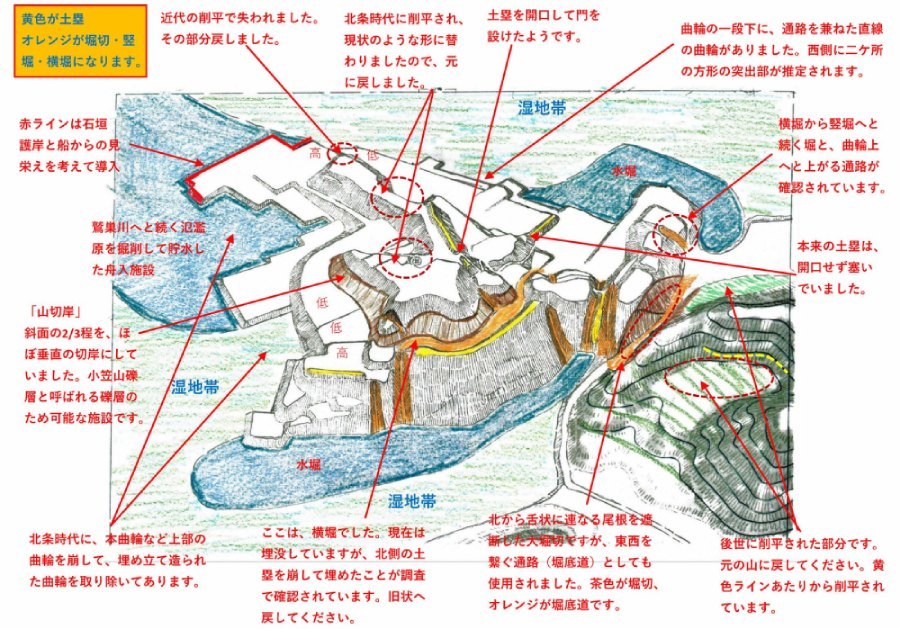

そこから、作成しようとする年代の城の構造に戻す作業をすることになります。変更する部分に対し、細かな変更点を説明し、地形を天正18年に戻すことが次のステップです。堀、竪堀、横堀、堀切、土塁、曲輪、石垣、山切岸の位置、判明している城内通路及び周辺域の状況を、❶「久野城地形・縄張り案」に示して送付します。

❶「最初の地形・縄張り案」をベースに、加除修正して天正18年の地形に戻します

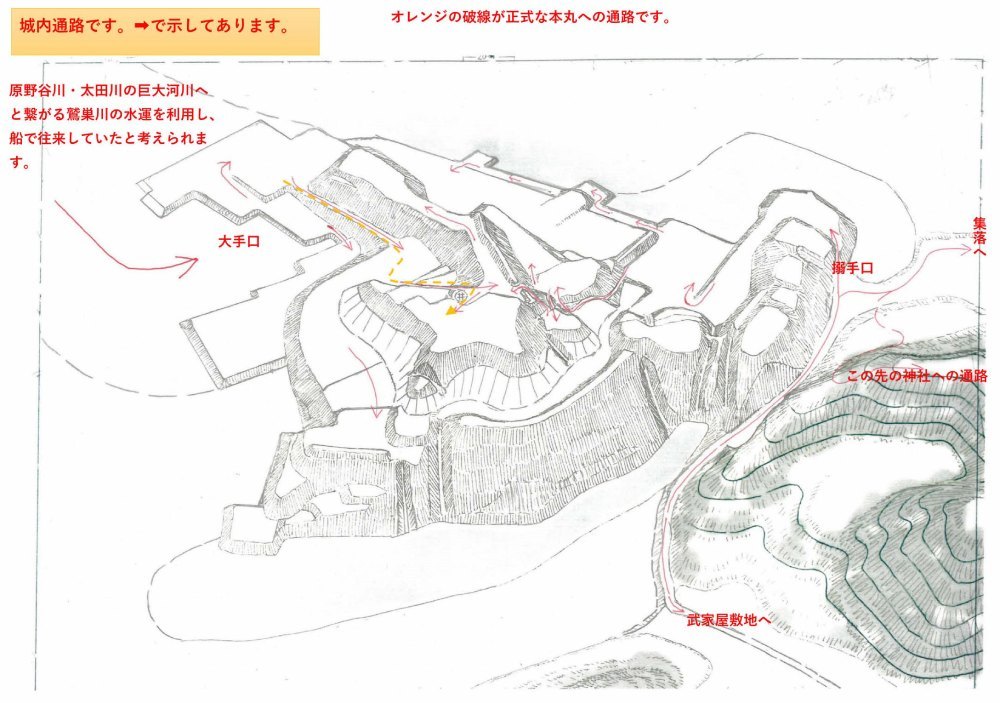

同様に、判明している通路及び推定される通路を示します。上の図と一緒にすると見づらく、よく解らないので2枚にします

建物を建てる

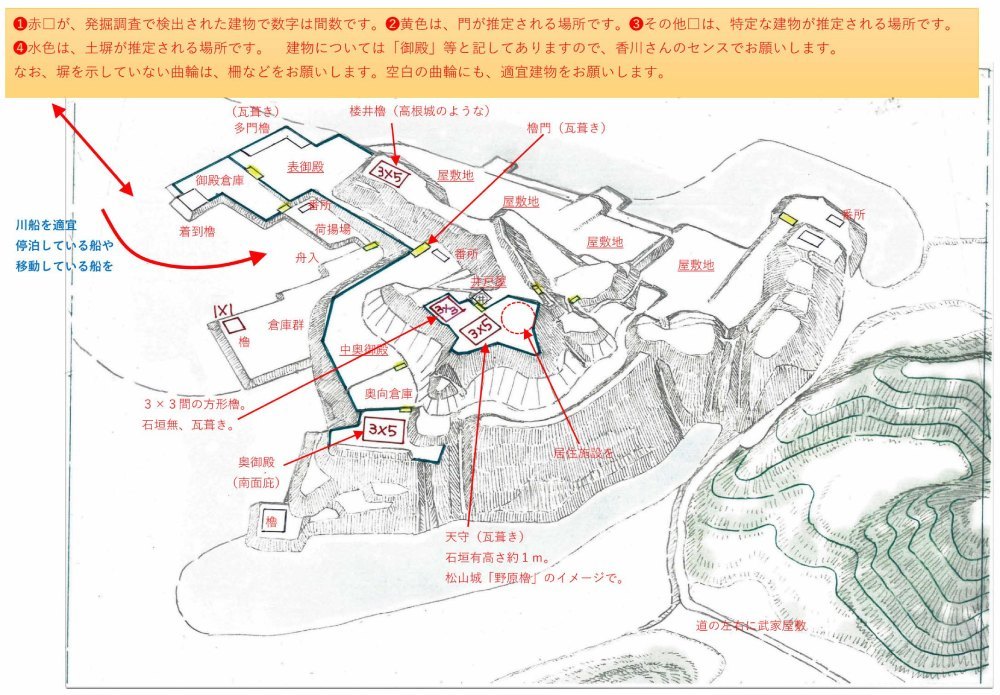

次に、発掘調査で検出された建物跡の大きさと場所を地図上に示します。併せて、推定される門や御殿、倉庫、屋敷地などを示します。曲輪を囲む土塀と柵なども併せて示します。時期は知らせてありますので、建物の形状の最低ラインは「高根城のような井楼櫓」とか「松山城の野原櫓のような形」とかで知らせますが、後は香川さんのセンスにお願いすることになります。

発掘調査で検出された建物跡と、各曲輪に推定される建物の位置を図に示します。これを見て、香川さんがそれに合った建物を描いていくわけです。建物の大きさや、ある程度の外観の特徴などが推定される場合は、それを明記します

ラフスケッチの修正と調整

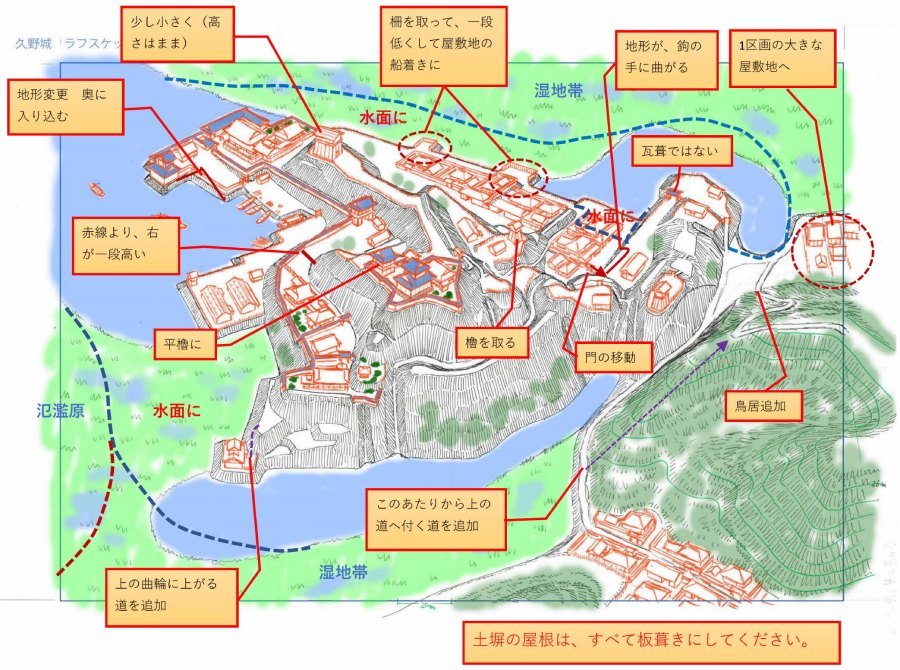

上記を基に、香川さんから❷「久野城ラフスケッチ」が届けられました。このラフスケッチの問題点を修正していくのが次のステップです。

まず地形の細かな修正を見ていきます。堀の位置、曲輪の上下の関係、空白の場所等です。次に、建物の位置関係を確認し、加除修正を考えます。また、建物の大きさや高さの調整もこの時点で行います。

こちらが示した修正案を基に、香川さんから❷「久野城ラフスケッチ」が届きます。このラフスケッチを基にして、修正点や付け加える物等を考えていきます。この時、建物の大きさや位置を確認します

修正箇所を示した図を送ります。地形の修正、建物の高さ、曲輪の上下関係、堀の形状、道の位置等細かく見ていきます。今回の大きな直しは、堀の大きさの変更でした

修正されたラフスケッチが届きます。色付け前の最終調整ですので、細かな場所までチェックします。今回は、堀の位置と、門の追加でした。これを送ると、いよいよ色付けがスタートします。

色付け前の最終チェック作業になります。ここまで来ると、ほぼ完成した城の姿が見えてきます

完成したイラストが届けられました。色目のチェックと最終チェックを実施し、完成になります。今回は、前述のように細かな修正のやり取りは省いてあります。おおよそのイラスト完成までの手順が解っていただけましたか。今まで久野城の姿を見たことが無かった地元の人たちが、初めて往時の城の姿を見ることになります。

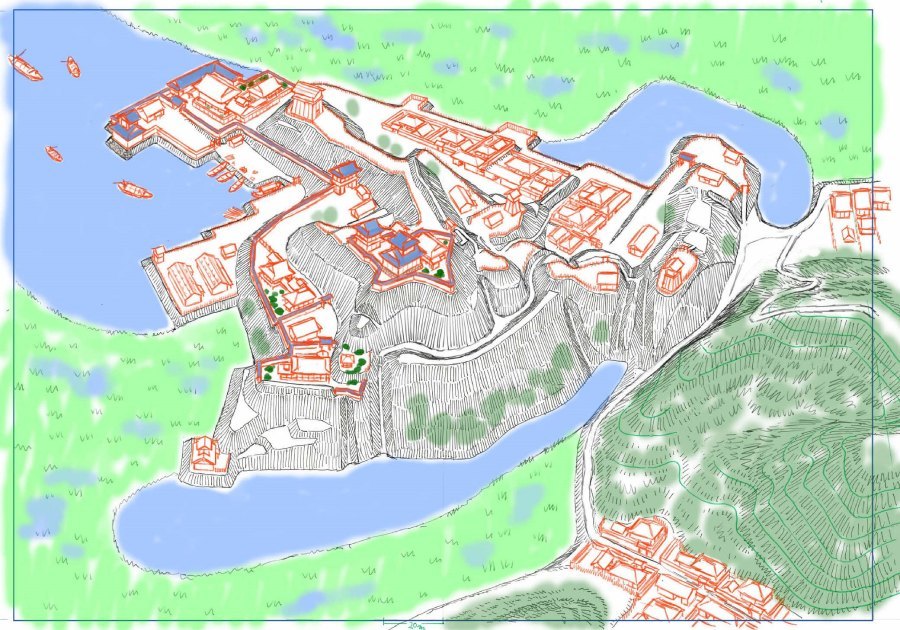

最終チェック作業を経て、色付けした最終版が届きました。ここで最後の修正が入り完成します

完成した久野城のイラストです。上のイラストどこが違っていると思いますか

最後に

皆さんから異口同音に発せられたのは、「こんな立派な城だったんですね」ということでした。「今まで以上に大切に守っていかなくてはいけませんね」「草刈りをしっかりして、見学に来た人たちにも喜んでもらいたいです」という言葉も聞かれました。何もない城ではなく、建物が建ち城として機能していた時代をイラスト化することは、思った以上の効果があります。今回は、教育委員会と話し合いながら作成を進めました。徐々に姿を現してくる城の姿に、わくわくしながらの作業でした。

今回悩んだ点が2つあります。1つは、天守の外観です。下見板張りの天守にするのか、柱を見せる真壁造りにするのかです。通常なら下見板張りにするところですが、豊臣秀吉と松下氏との関係、都に行って伏見築城の手伝い普請をしていること、2階建ての小さな天守ということで、真壁造りとしてみました。これは香川さんからの提案でもあります。瓦葺建物や石垣が存在したことは、記録や発掘調査で確実な状況ですが、出土地点が限られていますのでその場所にのみ使用しました。

今回、一番悩んだのが大手の位置です。発掘調査で、確認された城内への入口は北側1ヶ所だけでしかありません。位置や規模から、ここが大手とは考えられません。東側山麓に位置する、折れを持つ連続する方形区画と凹型の箇所など、舟入施設が推定される遺構が発掘調査で検出されています。さらに、南側の堀の調査も実施されていますが、対岸の堀の上りを確認することはできませんでした。また、久野城の南側は、大雨のたびに冠水する地域であり、かつては鷲巣川が城の東側を流れていました。そうした事実から、鷲巣川と原谷川の氾濫原を利用して、船で往来する東側の大手を想定してみました。あくまでも可能性ですが、決して考えられないことは無いと思います。

今後さらなる発掘調査が実施されて新たな知見が確認され、また新しいイラスト作成ができれば素晴らしいことだと思います。今回作成したイラストは、あくまでも現時点で考えられる、久野城の姿です。

イラストとほぼ同位置の現況写真(南を横切る道路は東名高速道路)

次回は「「姉小路城館跡」の刊行」です。

▼【連載】理文先生のお城NEWS解説 そのほかの記事

加藤理文

公益財団法人日本城郭協会 理事、学術委員会副委員長

NPO法人城郭遺産による街づくり協議会監事

1958年 静岡県浜松市生まれ

1981年 駒澤大学文学部歴史学科卒業

2011年 広島大学にて学位(博士(文学))取得

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所、静岡県教育委員会文化課を経て、現在袋井市立浅羽中学校教諭