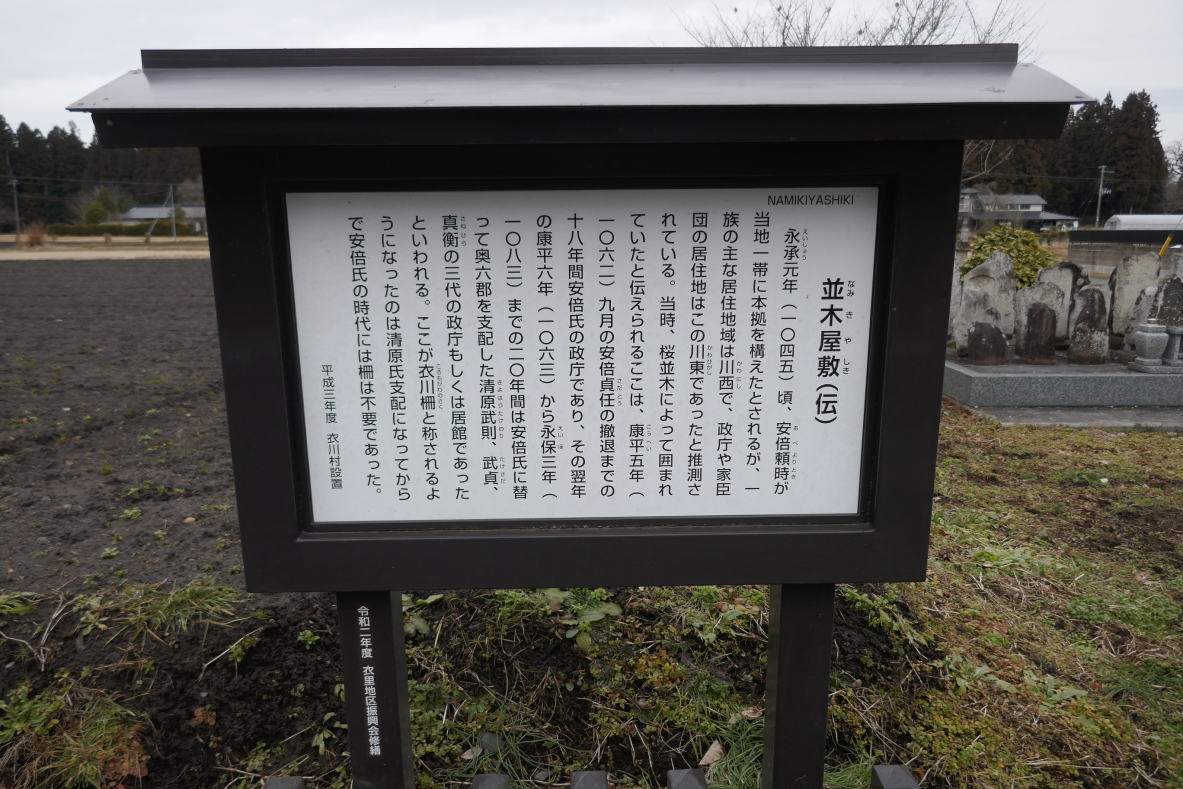

衣川柵は安倍氏の支配の時代は並木屋敷と呼ばれていました。蛇行する衣川の柵は天然の堀となり並木屋敷の時代には柵は築かれていなかったようです。私は戦国時代以外にはあまり興味が無く、あったとしても南北朝や源平、幕末などの動乱の時期などに限られます。

もう少し、歴史の興味の幅を広げてみようかなと思います。同じ城館跡でも、蝦夷の支配者の時代と、中央から攻めてきた武士の時代とでは呼び名が違っているようです。

康平6年(1063)~永保3年(1083)までの20年間は安倍氏に代わって清原三代が奥六郡を支配しており、これ以来衣川柵と称されるようになったようです。阿弖流為と違って、安倍氏は蝦夷の血を引く人々を支配した一族だと思うので、そこは「歴史探偵」などでも正確に放送して欲しいと思います。

並木屋敷の先、川の近くにも小松館の跡があります。康平5年(1062)8月、磐井郡の小松柵にて源頼義と清原武則の連合軍を破った、安倍貞任の叔父、僧良照の居館であったと伝えられます。川向うから敵が来襲するとすれば並木屋敷を守る位置にあります。戦国時代には葛西氏の家臣、破石氏が居館を構えていましたが、天正18年(1590)の奥羽仕置で葛西氏と共に滅亡してしまったそうです。

+ 続きを読む