雨山城からの転戦です。

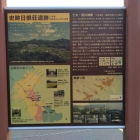

1347年(南朝:正平2年/北朝:貞和3年)ごろに北朝方の日根野氏が築城したとされています。

1347年(南朝:正平2年/北朝:貞和3年)北朝の足利尊氏の命を受けて、和泉国守護に就任した高師泰は、雨山の麓、熊取荘に隣接する日根荘の武士であった日根野盛治にこの城の守備を命じました。

しかし、尊氏・直義兄弟の内乱(観応の擾乱)から高師泰は左遷され、南朝方が勢力を盛りかえした結果、1352年(南朝:正平7年/北朝:観応3年・文和元年)から翌53年の戦いで日根野氏は南朝方に土丸城を奪われました。

1378年(南朝:天授4年/北朝:永和4年)南朝方の橋本正高・和田正武らが土丸城を拠点として北朝方と戦ったが敗れました。

橋本正高は、1379年(南朝:天授5年/北朝:永和5年)と翌1380年(南朝:天授6年/北朝:康暦2年)にも当城に拠って戦ったが山名氏清らに敗れ、高名里で戦死したと伝えられています。

その後も楠木正勝や山名義理らが当城および雨山城に拠り、15世紀以降も山名氏や畠山氏らの抗争の舞台となりましたが、最終的には1617年(慶長20年)の一国一城令で雨山城と共に破却されたと伝えられています。

土丸城には雨山城の主郭と千畳敷跡の間の道から行くことが出来ます。

土丸城は、雨山城の三の丸とも言われています。

雨山城から土丸城まで結構近いと誤解してしまい、攻城時間の見積もりを間違いました。

このまま土丸城を攻城すると、本日最後の攻城先=和歌山の太田城に日の入までに間に合わない恐れがでた為、途中で攻城を諦め引き返しました。

攻城時間は100分(雨山城+土丸城)くらいでした。次の攻城先=太田城を目指す為、浪商学園前バス停からバス➡電車を乗り継ぎ、東岸和田駅の宿泊先ホテルに戻り、預けた荷物を引き取りました。

その後、東岸和田駅から和歌山駅に向かい、本日の宿泊ホテルにチェックインした後、太田城に向かいました。

+ 続きを読む