2018/12/28

大人も学べる 理文先生のお城がっこう 大人も「お城がっこう」|歴史編 第1回 城の始まり

加藤理文先生が小・中学生に向けて、お城のきほんを教えてくれる「お城がっこう」の歴史編。日本で一番古いお城ってどんなとこ?

今日習ったお城の用語

※この記事は「理文先生のお城がっこう」を大人向けに「ふりがなをなくした」ものです。内容は子供向けと同じです

城って何だろう

城は「土が成る」と書きます。「成」という字は、「まとめる」とか「築き上げる」という意味を持っています。この漢字が示す通り、土をまとめあげた物や土を築き上げた物が城と言うことになります。

それでは、日本で一番古い城は、どんな物だったのかを見て行きましょう。

現在でも、害獣(猪のように畑を荒らす獣)から、作物を守るために柵が造られています。また、溝を掘って、その土を内側に盛り上げて獣の侵入を防ぐこともあります。今から4000~2400年前の縄文時代の中頃から最後にかけて人々が暮らしていた集落でも、柵に囲まれた場所が見つかっています。しかし、柵に囲まれた中には、住んでいた建物が少なく、獣や敵から守るためにしては、簡単な施設であるため、一般の人々が住む場所と区画するためと考えられています。お祭りやお墓など、普通の場所と切り離すための施設だったようです。

戦国時代の土塁も、土を盛り上げた施設です

弥生時代の環濠集落

今から、2300~2200年前の弥生時代になると、収穫された米や来年の種もみを守るために、周囲に堀を廻らせた集落が登場します。こうした周囲に堀を廻らせた集落を環濠集落と呼んでいます。水田で稲を栽培する農業技術と一緒に、中国大陸や朝鮮半島から、日本に移住してきた人々によって伝えられたと考えられています。堀に囲まれた集落は、あっという間に九州から伊勢湾沿岸地域にまで広がりました。はじめに造られた環濠集落は、小規模であったり、集落の一部であったりと、敵から集落を守るためというより、害獣からの被害を防ぐための物だと考えられています。

環濠で囲まれた集落(吉野ヶ里遺跡)

守りを固めた環濠集落

今から2200~2100年前の弥生時代中頃から終わりになると、敵の侵入に備えた環濠集落が登場します。周囲を囲む堀や土塁が大規模になるだけでなく、住んでいる人々の数も飛躍的に多くなっています。この時期になると、こうした環濠集落は、南関東や北陸地方でも造られるようになりました。池上曽根遺跡(大阪府和泉市では、大規模な祭りの儀式を行う建物が見つかっています。『魏志』倭人伝に書かれている卑弥呼が住んでいたとされる大規模で豪華な居館を思わされる建物や遠くを見張るための物見櫓を持つのが吉野ヶ里遺跡(佐賀県神埼町)です。

池上曽根遺跡の大型建物は壁のない高床建物

吉野ヶ里遺跡の物見櫓

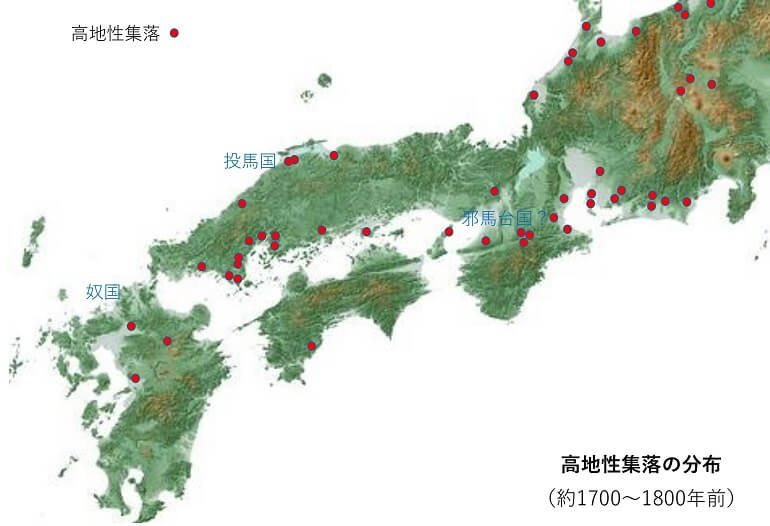

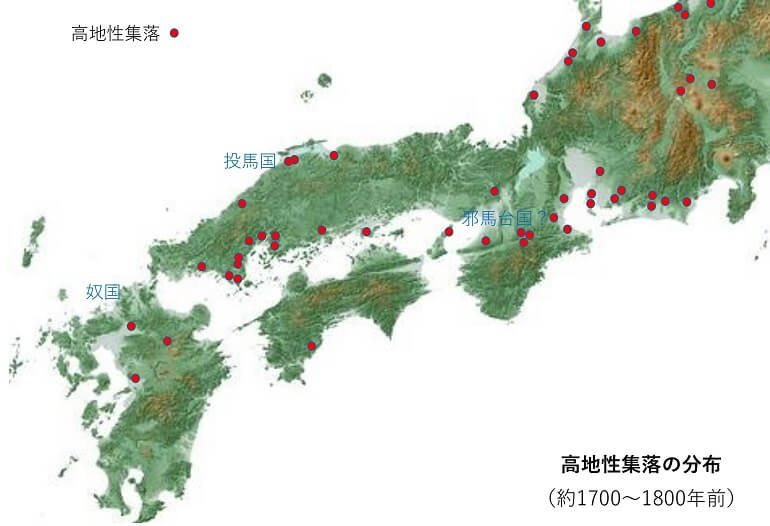

この時期になると、環濠や柵の規模はますます大きくなってきました。伊場遺跡(静岡県浜松市)は、三重に環濠に囲まれ、環濠と環濠の間に土を盛った土塁を設けた集落も現れます。それまで、集落が営まれていた水田に近い平野部や台地上という便利な場所から離れ、生活するには不便な山地や丘陵上、その斜面地に営まれた高地性集落が出現しました。敵が攻め寄せて来た時に籠るための避難所とか、危険を皆に知らせる狼煙台とも言われますが、明らかに長い期間に渡って人々が住んでいたことが解っています。

なぜ、こうした不便な場所に集落を造ったのかは、はっきりしていません。あちこちに集落が広がり、近隣の勢力と水や土地をめぐって争うようになったためとか、『魏志』倭人伝に書かれている全国的な争いである「倭国大乱」に関係するのではとも考えられています。いずれにしろ人々は、身を守るための施設を築き上げたことが解ります。これが、我が国で最も古い城なのではないでしょうか。

高地性集落の分布図

次回は、「豪族居館の登場」について学んでいきましょう。

今日習ったお城の用語

柵(さく)

敵や害獣が入ってこられないように造った施設です。太い木やしっかりとした竹などを同じ間隔で並べて、倒れないように横に木や竹を渡して、倒れないように紐でしばりつけていきます。横に渡した木は、敵方の足がかからないように、上と下だけにしか渡しません。

堀(ほり)

城を守るために、土を掘って外から入れないようにする施設です。水をためた水堀(みずぼり)と水がない空堀(からぼり)とに分けられます。

環濠集落(かんごうしゅうらく)

周囲に堀を掘って守りをかためた集落のことです。稲の作り方と一緒に、中国や朝鮮半島から作り方が伝わったと考えられています。弥生時代と鎌倉~戦国時代に多く造られました。

高地性集落(こうちせいしゅうらく)

弥生時代の中頃から終わりころに造られた集落です。平地との高さの差が数十メートル以上あったり、標高100メートルを超える高い場所や斜面に造られていました。

お城がっこうのその他の記事はこちら

加藤理文先生

公益財団法人日本城郭協会理事。毎年、小中学生が応募する「城の自由研究コンテスト」(公益財団法人日本城郭協会、学研プラス共催)の審査委員長をつとめています。お城エキスポやシンポジウムなどで、わかりやすくお城の話をしたり、お城の案内をしたりしています。普段は、静岡県の中学校の社会科の教員をしています。