【鮎河城】

<駐車場他>うぐい川公園駐車場

<交通手段>車

<見所>堀切

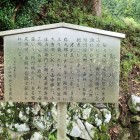

<感想>現地説明板によると鮎河城は南北朝時代に南朝に属していた頓宮弥九郎(鮎河弥九郎)が南朝軍反撃の拠点とした要塞である。1337年に兵を挙げ鮎河城に立て籠もったが、北朝軍の佐々木秀綱に従った山中橘六・小佐治右衛門三郎・美濃部兵部三郎らの軍に攻められ陥落しました。

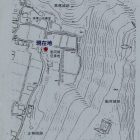

登城口は<34.957139, 136.342950>から獣よけ柵の扉を開けて入れます。登城口の道路沿い北側に現地説明板と城跡碑があります。麓居館跡のようです。登城口扉を開けて中に入ると正等院跡の五輪塔や墓碑が削平地に並んでいます。なんとなく道があるので奥へ進むと鮎河城への矢印板がありますが、途中から道がロストしてしまいます。そこから直登しますが植林整備されているのでそんなに難しいものではありません。尾根を見て(東側)右方向(南)が比較的緩やかなので、徐々に右方向に流れながらジグザグに登って行けば、ちょうど尾根の南端辺りに登り着けます。

尾根から北へ向かって進むと、尾根上の削平地が広くなっているのでここから削平地かなあ。という感じになってきます。少しだけ段差があります。落葉の間に礫石が所々見える場所があり、落葉の下は結構な岩場か岩を利用した防御遺構があったかもしれません。城跡は南北に走る尾根上を利用した小さな城で主郭を中心に主郭の南北を堀切で仕切り、主郭の南側に副郭、副郭の南側に斜面状の削平地(曲輪かどうか判別不能)、主郭の西側斜面に細い武者走りがあります。主郭の北側は堀切の先は尾根曲輪が続いています。主郭の周囲の切岸は結構削られていて人手で加工した遺構がくっきり残っていて見応えがありました。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む