宮本武蔵の続き(7)です。

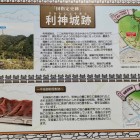

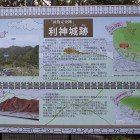

宮本武蔵が初めて決闘をした地とされている、利神城下の平福を訪れました。宮本武蔵駅から智頭急行で3駅ほど戻った平福駅(写真⑤)で降りると、利神城のあった利神山(373m)が、すぐ目の前に見えました(写真①②)。

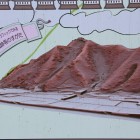

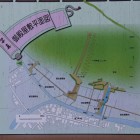

利神城は南北朝時代に別所敦範が築いたのが始まりとされ、別所氏は秀吉配下の黒田官兵衛に攻め落とされます。この時、竹山城主の新免貞重はいち早く黒田に付き、共に利神城を攻めたため、竹山城は安堵されたようです。その後の豊臣政権下では、この一帯は宇喜多秀家の所領となります。関ケ原後は池田輝政の甥の池田由之が城主となり、三層の楼閣を築き城下を整備して行ったようです。という事は決闘が行われたのは、宇喜多時代という事なりますね。利神城の現在はガイドツアーの時以外登城する事はできませんが、城びと先人の方々の投稿を拝見すると、あさんや赤い城さんなど多くの方がガイドツアーに参加されているようで、ここは城びと投稿者にとっては人気の城なんだ~と、びっくりしました😯(写真④)。

たけぞう(武蔵)が7才になった時、養父の無二が離婚してしまいます。その後、無二の妻でたけぞうの養母でもある「よし子」は利神城下の平福の実家に戻り再婚したようです。13才になったたけぞう(武蔵)は母恋しさに無二の元を抜け出し平福へ行きます。そこで母よし子の叔父の道林坊に預けられ、結局また厳しい剣術の稽古に明け暮れたようです。

たけぞう(武蔵)はその13才のある日、この平福の金倉橋のたもとに「何人なりとも望みしだい手合わせいたすべし。われこそ日下無双兵法者なり!」と掲げられた高札を見ます。そしてこの高札を掲げた「有馬喜兵衛」に勝負を挑み、喜兵衛を一刀のもとに倒したと言われています。決闘の場所は作用川に掛かるこの「金倉橋」でした。そこにはその事が記された小倉碑文を写した石碑があり、喜兵衛の立札が再現されていました(写真⑦⑧⑨)。

実はこの決闘には裏話があり、喜兵衛は子供と勝負するのは気が乗らず、大人の対応をしたらしいです。たけぞうは道林坊から、「ばか者、謝ってこい!」言われ謝りに行きましたが、そこで謝るふりをして油断させ、木刀で倒してその後ボコボコに殴って殺したというのです。当時のたけぞうは(写真⑩)のような、言う事をきかない相当な悪ガキだったようです。

無断で決闘をして卑怯な手を使った事を知った道林坊は激怒し、たけぞうは勘当されてしまいます。勘当されて路頭に迷い、生活に困ったたけぞうは、木下家定(秀吉の妻ねねの兄)が当時城主を務めていた姫路城で、アルバイト募集の求人を知り、身分を隠して密かに足軽(門番)のアルバイトをします。そしてそこで、ある事件に巻き込まれてしまいます。

次はその門番をした(姫路城)を訪れます。

+ 続きを読む