小見城に続き立山観光の一環で訪れた富山県富山市の中地山城。

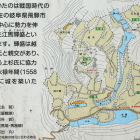

常願寺川山間部南岸の、小口川と和田川に挟まれた小さな盆地状地形を成す丘の北西部に築かれた城。

江馬氏本拠の飛騨高原郷(現在の岐阜県神岡)から北へ直線距離で約30km。城の西麓を通る"うれ往来"で結ばれていた地。

1570年頃までに江馬輝盛が築城し、定かではないが重臣の河上氏を配置。

1578年に上杉謙信が亡くなると、織田方の攻撃を受け落城したとのこと。

現在は、電力会社施設跡などの改変が見られるが、概ねの形状を残す土の城跡。

説明板が設置されているものの、実際に訪れるとC郭から先は割と未整備に近い状態。

立派な内堀はエリアでつくりが異なり、C郭付近は拡幅されたのでしょうか。

C郭から直接A郭へ急坂を登ると、途中で3つの開口部が存在。そこは左の開口部が通路で正面2つが狭間という枡形虎口のように見え、非常に興味深い構造。

枡形の裏には巨岩があり、A郭に上がると物見台のような高い円錐状の遺構が特徴的。

滞在時間は約1時間半。

随所に独特のフォルムが見られた、私の城郭巡りの208城目でした。

+ 続きを読む